売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

経営支援担当の税理士の水野です。

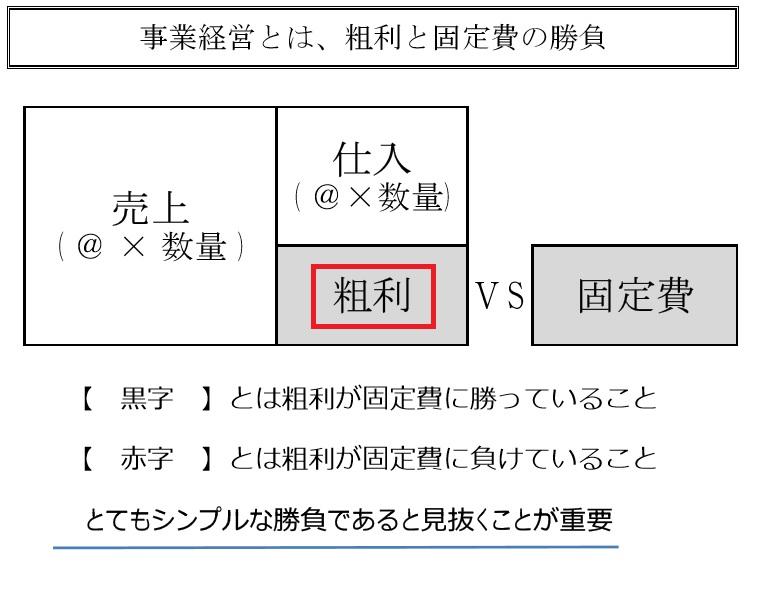

今回は会社の売上総利益(粗利)を紹介します。

売上から仕入などの原価を除いた利益が、

これが売上総利益(粗利)です。

売上高 - 売上原価 = 売上総利益

そして、売上高に占める売上総利益の割合、

これが売上総利益率(粗利率)です。

売上総利益 ÷ 売上高 =売上総利益率

売上総利益率はモノやサービスを販売して、

単純にいくら稼いだのかを示す利益率で、

会社のモノやサービスで稼ぐ力の指標です。

つまり、会社のサービス・商品がどれだけ魅力あるかが分かる大切な指標なのです。

売上総利益率の重要性について

稼ぐ力を知る売上総利益率は重要な値です。

「 デフレで価格競争が激しく粗利率が下がった。」

「 年々、特定の商品の粗利率が下がっている。」

などというのは、

まさしくこの会社の純粋なモノやサービスを介して稼ぐ力が下がってしまったことを意味します。

それでは売上総利益(粗利)の変動は何故生じ、

これらが下がることで何が問題なのでしょうか。

売上総利益(粗利)が下がる原因

売上総利益(粗利)が下がる原因としては、

1. 値引きによる売価の下落

2. 販売数や来客数を落としている

3. 特定の商品や得意先の売価設定に誤りがある

このようなことから起こるためです。

会社はモノやサービスを売って利益を稼ぐことを

目的として設立されていますので、

利益源泉となる売上総利益(粗利)が下がるのは、

会社にとって死活問題で、売上総利益(粗利)を

取り巻く経済環境変化を的確に読取り、

しっかりと対応していくことが重要です。

売上総利益率や売上総利益(粗利)に経営者はどのように取り組むべきか

経営者であれば、

売上総利益率(粗利率)1%の上がり下がりに

目を光らせ売上総利益率(粗利率)変化が

会社の最終利益にどの程度影響を及ぼすのか

すぐに計算できなければなりません。

また、商品別に売上総利益率(粗利率)をおさえて

どの商品が会社の利益に大きく貢献しているのか、

競争力があるのかを把握することができ、

【 注力すべき商品は何かが分かります。】しかし、売上総利益率(粗利率)が低い商品が全て悪いわけではありません。

粗利が低い商品を軸に粗利が高い商品が売れるなら高い商品と低い商品を一組でとらえるべきです。

ただし、戦略なく売上や得意先数だけ追うような粗利率の低い商品販売や値引販売は注意です。

会社はモノやサービス販売で利益を稼ぐことが目的としているからです。

経営者は、売上総利益率(粗利率)や粗利を確認し、市場や商品、得意先や仕入先に変化がないか把握し、お客さま・現場を見る行動力が重要です。

匠税理士事務所経営支援サービス

弊所では会計の力を活用した経営支援で

関与先黒字率100%を目指しております。

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

現役経営セミナー講師・税理士水野が執筆する

経営者のためのお役立ち情報はこちらから【↓】

【→経営コンサルタント・税理士 水野の寄稿・原稿など執筆や記事のお役立ち情報館 】

担当税理士や提携専門家詳細につきましては、

こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

各サービスラインは以下でご確認下さい。

設備投資のための資金など創業融資はこちらから

【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】

株式会社を設立して起業するなど

会社設立サービス・起業支援はこちらから

【 → 品川区の税理士による会社設立】

現役経営セミナー講師・税理士水野が執筆する

経営者のためのお役立ち情報はこちらから 【↓】

【→経営コンサルタント・税理士 水野の寄稿・原稿など執筆や記事のお役立ち情報館 】

執筆者・文責 税理士 水野智史

売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法は2025年4月の内容で記載してます。

シェア又はフォローで応援をお願いします!!

#売上総利益率

#粗利