外注と内製化はどちらが会社有利?メリットデメリットとは

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

経営支援担当の税理士の水野です。

会社の規模が一定に達すると、

組織をどう作るかという問題が発生します。

現在の流れは、事業一部をアウトソーシングする

外注利用モデルの企業が増える一方、

仕事が増え、外注費が膨らんできたので

社内で製造(内製化)した方が良いのか、

迷っているというご相談も多くいただきます。

外注と内製化どちらが会社に有利かといった

経営上の問題には、次のような考えが有効です。

【 今後の事業の見通しはどうなるか? 】

その理由としては、この質問に対する回答が、

【 内製化 か 外注 】の判断につながるからです。

外注にする場合のメリットやデメリット

外注の場合、外部取引先と請負契約になりますので

外部取引先の利益も製造コストにのることで、

短期的には原価率が上昇することになります。

ただ、仕事があるときは外注して、

仕事が減少してきた場合には、

外注委託量を調整できるメリットがあるため

内製化のように固定費が増加しません。

こうした点から現代のように、

事業環境が早いスピードで変化することで、

事業の見通しを立てにくい場合には、外注利用は、有効な選択肢となります。

また、外注した場合には製造のための設備を、

自社で用意する必要がないため、

資金を用意する必要がないメリットもあります。

優秀な人材の採用が難しい中小企業にとって

スキルや専門性の高い人材に仕事を依頼し

高品質・画期的な業務を行ってもらえることも

外注利用のメリットの一つです。

それでは内製化のメリットは何でしょうか。

内製化(自社で製造)した場合のメリットやデメリット

内製化メリットは、外部の利益を加味する必要がなく、

製造コストを下げられるメリットがあります。

また、外注した場合には外注先が他社の案件で、

手一杯で受けてもらえないリスクもありますが、

内製化では、このリスクを管理できます。

それでは中小企業にとって外注と内製化、

どちらが有利なのでしょうか?

中小企業における外注と内製化のポイント

外注を利用する場合は、自社の資金や人材などの

資源を固定化させる必要がないことや、

外部から取引先への委託量も調整が可能なため

仕事量で臨機応変に対応できる利点があります。

したがって、

事業の先行きが読み切れない場合には、

外注で対応する方が、成功する確率は上がります。

逆に先行きが長期に見渡せるような場合で、

事業にあったスキルの人材確保が可能な場合は、

内製化も検討すべきことになります。

このように外注か、内製化かを判断する上で、

【経営者の先見性】が最大のポイントになります。

多額の借入を行って、莫大な設備投資をした後に、

ブームが去り衰退局面に入ることもありえます。

目先の判断で利益率が良いから内製化をしないよう

長期的な視点を持って慎重に取り組みましょう。

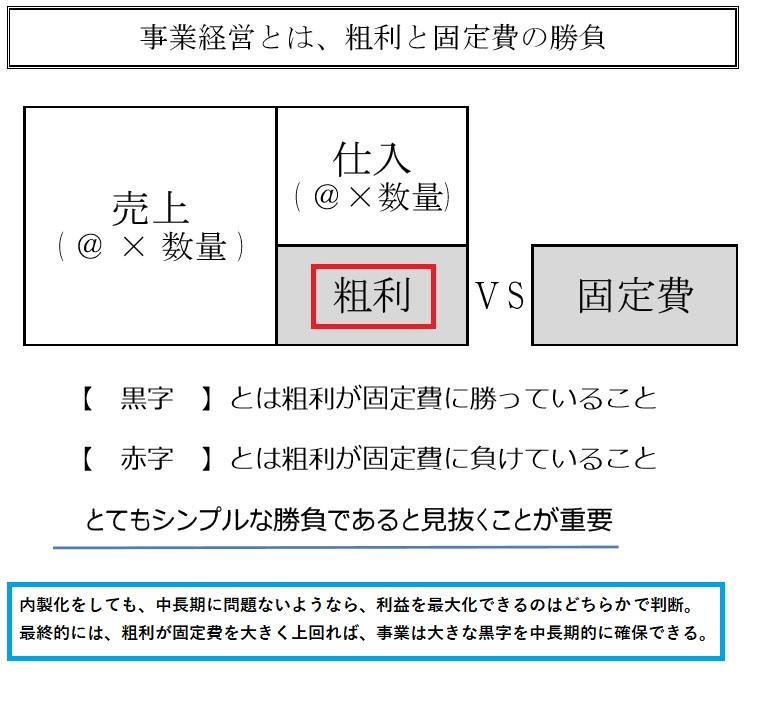

中長期的な視点で考えても、

問題ないというようであれば、

事業経営は利益の最大化が重要ですので、

【内製化】に踏み切るのがよいでしょう。

外注化や内製化の長所や短所を踏まえた経営コンサルティング

匠税理士事務所では、経営者が内製化や外注化を

検討される際に適切な判断ができるように数字を

交えた経営コンサルティングを行っております。

所属税理士やサービスライン全般は、

こちらからご確認をお願いします。

【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

現役経営セミナー講師・税理士水野が執筆する

経営者のためのお役立ち情報はこちらから【↓】

【→経営コンサルタント・税理士 水野の寄稿・原稿など執筆や記事のお役立ち情報館 】

担当税理士や提携専門家詳細につきましては、

こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

各サービスラインは以下でご確認下さい。

内製化の設備資金など創業融資はこちらから

【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】

株式会社を設立して起業するなど

会社設立サービス・起業支援はこちらから

【 → 世田谷区の税理士による会社設立】

現役経営セミナー講師・税理士水野が執筆する

経営者のためのお役立ち情報はこちらから 【↓】

【→経営コンサルタント・税理士 水野の寄稿・原稿など執筆や記事のお役立ち情報館 】

執筆者・文責 税理士 水野智史

外注と内製化はどちらが会社有利?メリットデメリットとは2025年4月の内容で記載してます。

シェア又はフォローで応援をお願いします!!

#外注内製化

#外注内製化メリットデメリット