匠よりお知らせ

起業創業・独立開業のやり方とは?おすすめの資金調達方法 (24/07/17)

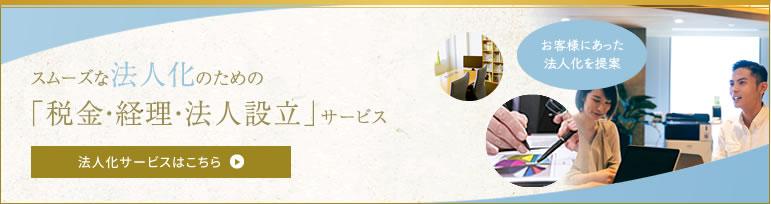

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

弊所は起業創業・独立開業支援に力を入れてます。

今回は起業するには、どんなやり方があるかに加え

資金調達の方法についてもまとめてみました。

起業創業や独立開業のやり方とは

起業創業や独立開業には、大きく3つが必要です。

1 何を売るのか、お客様に支持されるは何か決める 2 自社の商品・サービスを販売する組織形態を決める 3 1と2を実現するために必要な資金を調達する

まず上記1は自社の存在意義ともいえますが、

自社の商品・サービスは何か、それは他社と比べ何が

優れていて、お客様に支持されるのか考えます。

実際に商品・サービスが良ければ売れますから、

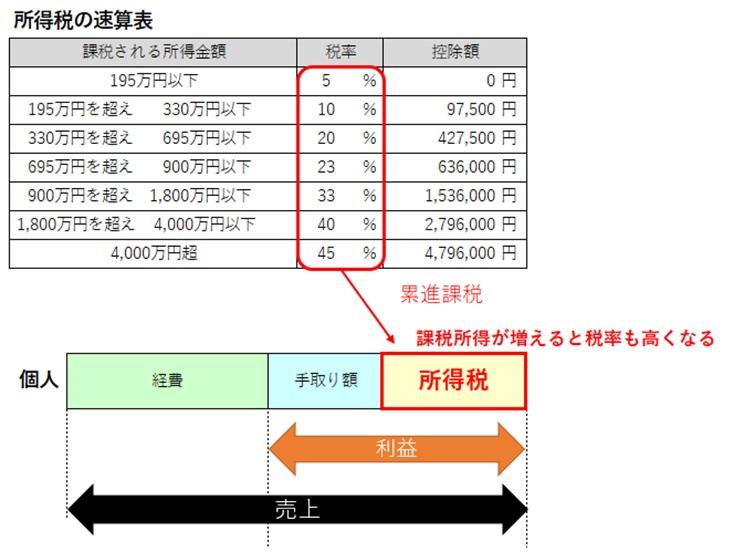

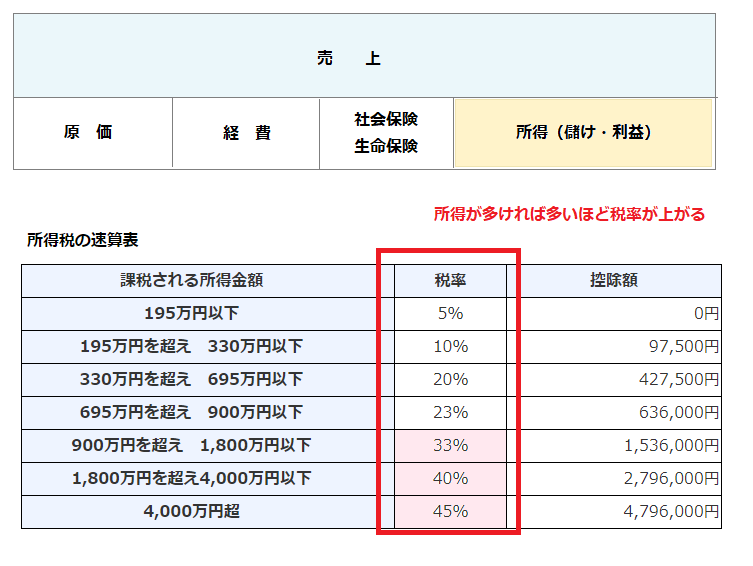

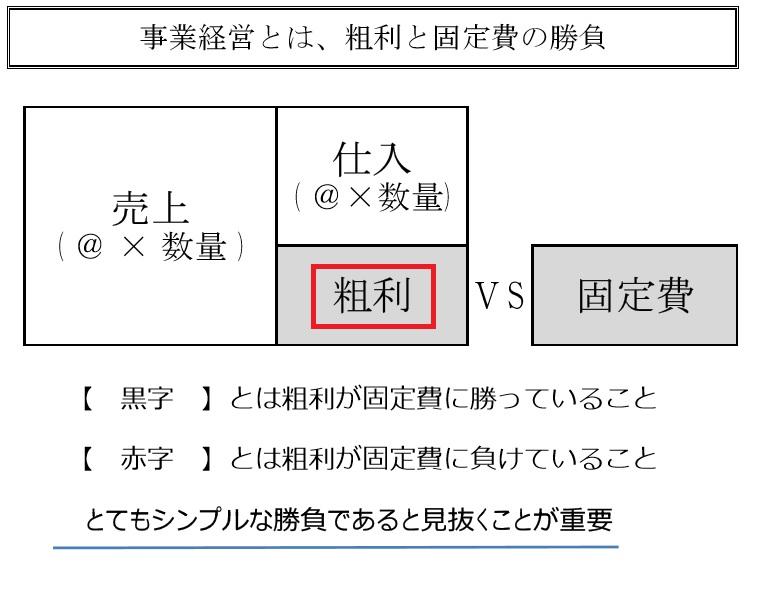

売上から経費を差し引き、利益(儲け)が出ます。

起業や独立開業成功は、【 商品・サービスが魅力的か】これが始まりで、優れていれば知ってもらう事で

お客様に支持されて、儲かるというわけです。

サービス業なら前職での技術力やノウハウが軸になり、

世の中に無い商品であればその機能や効果など

商品力・権利関係が軸になるわけです。

【 何を売るかを決める 】、起業の第一歩です。自社商品を販売する独立開業の組織形態決定

この売れる商品・サービスがあれば、儲けが出ますから

次は儲けをしまう【 箱 = 組織 】を決めます。

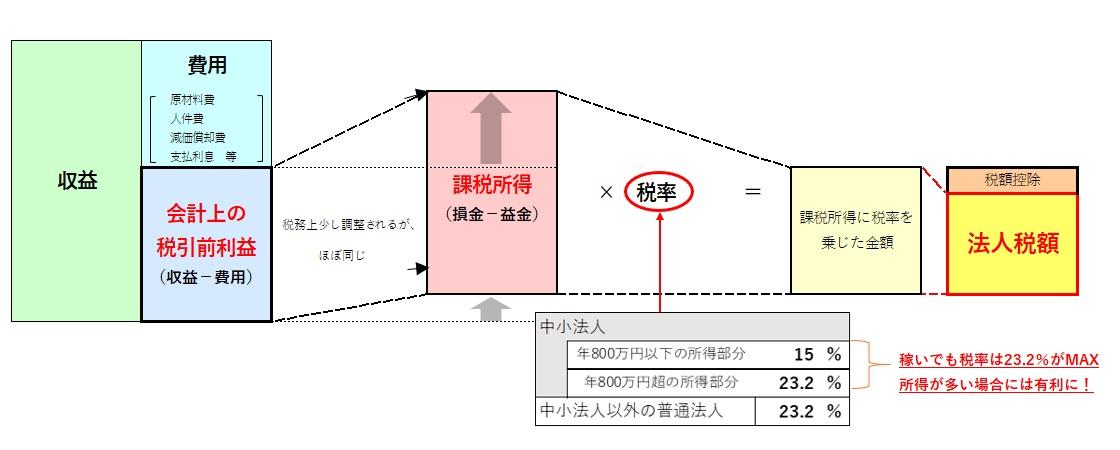

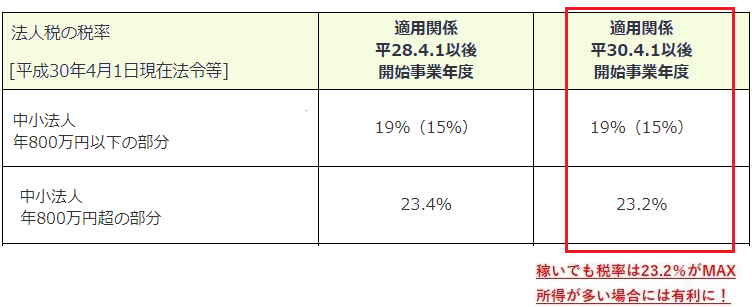

この箱には、個人事業主 と 株式会社・合同会社など会社が大きく分けてあります。

個人事業主での独立開業の方法は、

・会社のように設立費用がかからない

・自分である程度できる簡単な帳簿で対応可能

というメリットがありますが、

・会社に比べ信用力が低く融資・採用に適さない

・利益が出た時に節税の幅が狭いというデメリットがあります。

一方、会社での独立開業の方法は、

・信用力があり融資や求人では有利

・利益が出た時、節税幅が広いメリットがありますが、

・登録免許税など設立費用の約25万がかかる

・帳簿が複雑なため自分では難しいなどデメリットがあります。

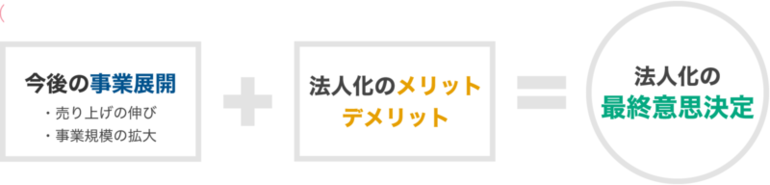

個人事業主 と 株式会社・合同会社など会社は、

メリットやデメリットが表裏一体のイメージで、

最初はそんなに売上がたたないかもしれないし、

いつまで続けるか分からないという場合には、

個人事業主にしておいた方がおすすめです。逆に、最初から前職のお客様などとの取引が

既に決まっている場合や資金調達・採用も

積極的に行うことが決まっている場合には、

株式会社・合同会社など会社がおすすめです。これらはどちらの方法・やり方が良いわけでなく、

経営観や人生観の問題ですので、

起業創業や独立開業される方の今後のビジョンと

あわせて決めるべきです。

資金調達は、どんな方法・やり方がおすすめ

自社の存在意義である商品・サービスは何か、

そしてその経営を行う組織(箱)が決まると

後はこれらを実現する資金の調達が必要です。

商品であれば材料・機械を買うための独立開業資金が

必要になりますし、サービスであれば人材や店舗確保に

一定量の事業資金が必要です。

事業経営は、雪だるま作りと非常に似ています。

小さい雪玉を大きい雪だるまにするには、

かなりの労力が必要になりますが、

ある程度、最初から大きい雪玉があると、 加速度的に大きい雪だるまになります。

これは資金が最初からある程度確保出来ていれば、

材料や機械・人材・店舗などで制約を受けないため、

仕事のオファーがあれば対応できるため

利益がでやすく、お金がたまりやすいことを意味し

資金確保が出来なければ、オファーが来ても

材料や機械・人材・店舗などで制約がかかり

一部受けられないということを意味します。

つまり商品力・販売力があっても、資金力がないため

事業展開にスピードがないという事になるわけです。

それでは起業創業や独立開業の資金調達は

どんな方法・やり方がおすすめかといいますと、

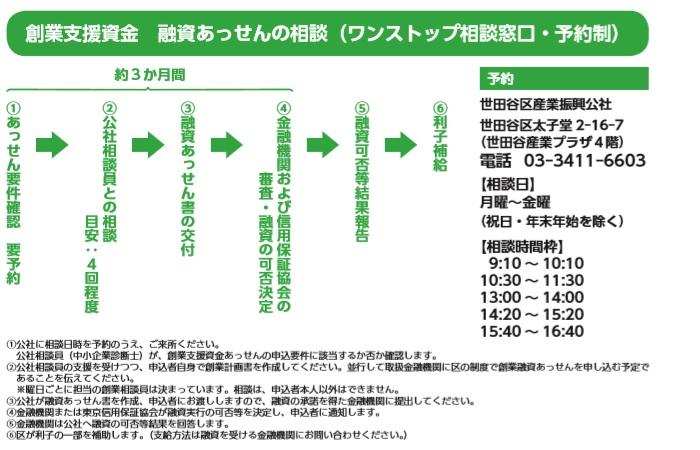

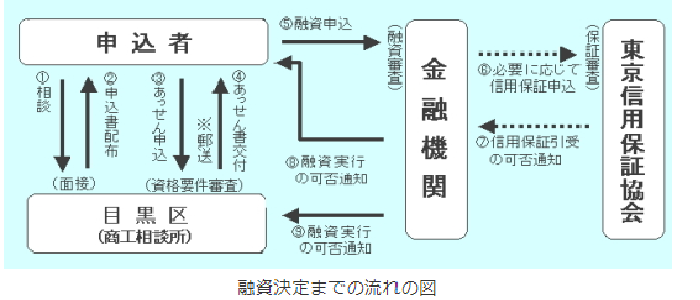

1 日本政策金融公庫の創業融資 2 各自治体の制度融資これらがおすすめです。

なぜなら、起業創業や独立開業はリスクがあり、

通常の銀行などの金融機関は担保などがなければ、融資対応しませんが、

上記2つは、国と自治体で経済活性化などの目的を有し、

起業創業や独立開業のリスクも考えてくれるからです。

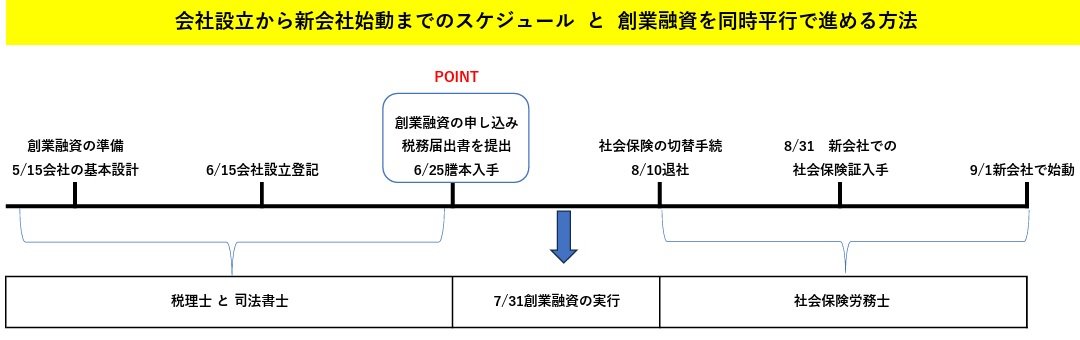

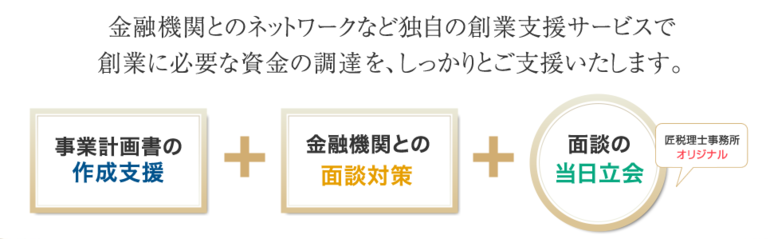

匠税理士事務所の起業創業や独立開業支援

上記を決めれば、後は税理士などの専門家が

書類作成しますので、事業は開始できます。

起業創業や独立開業するには、どうすればいいか

色々考えると大変な感じがしますが、

お客様に喜んで頂ける商品・サービスで

【 必要な売上が上がればよい 】のです。組織形態や資金調達の選択や書類の作成は

専門家活用で簡単に済んでしまいます。

資金調達方法・やり方のポイントは以前に下記で

まとめましたので、こちらから確認下さい。

【→ 起業・開業の貯金や自己資金はいくらまで貯める、用意すべき?】

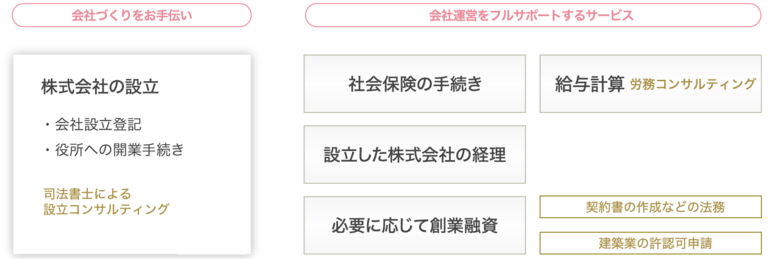

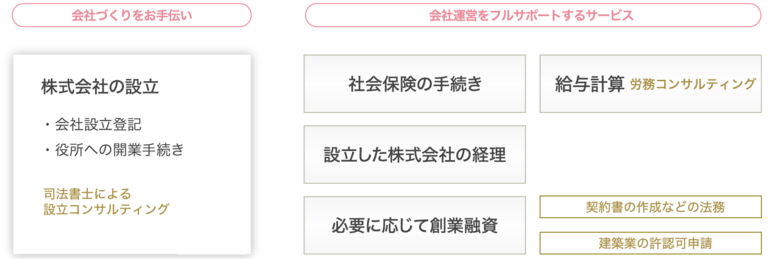

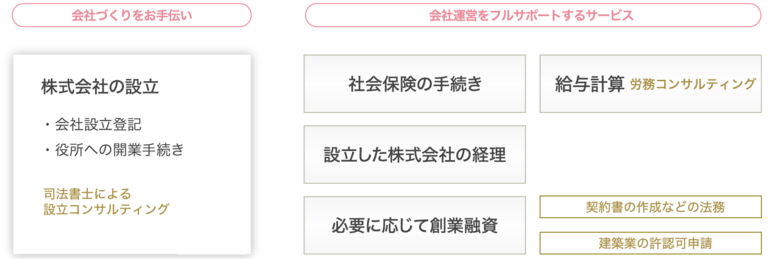

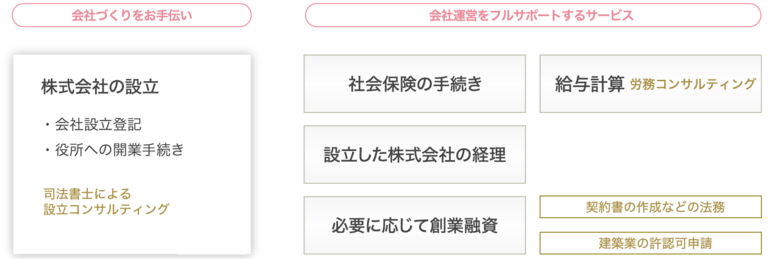

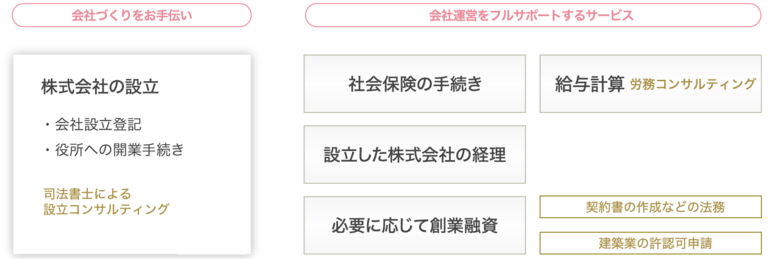

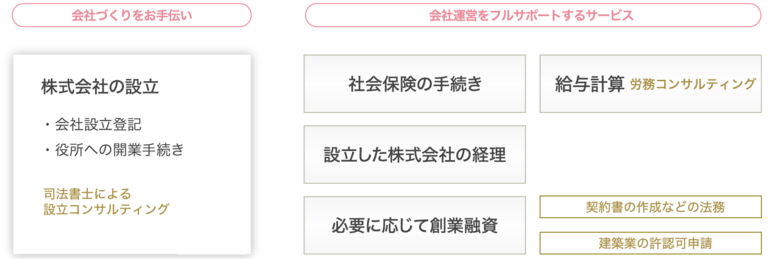

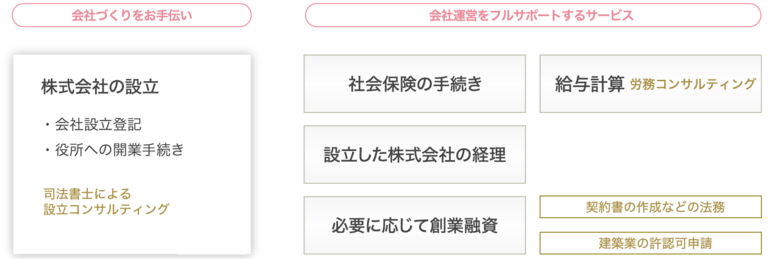

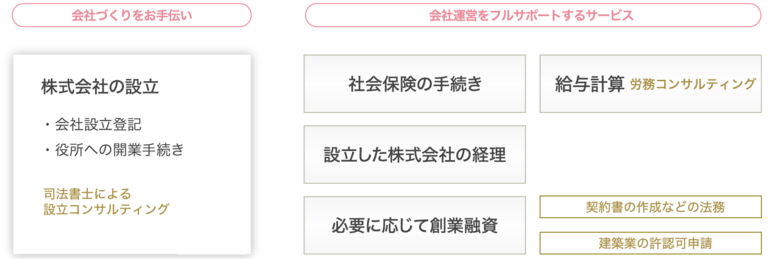

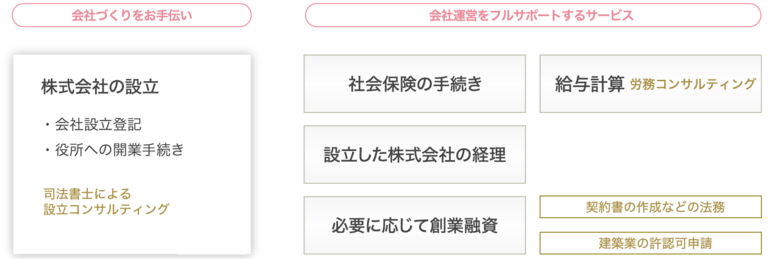

匠税理士事務所で、税理士以外も社労士や弁護士、

司法書士とチームを編成し起業創業や独立開業を支援します。

そのため会社設立の登記からその後の会計や経理、

給与計算や契約書作成、助成金や補助金対応などの

【起業に必要な全てがそろう事務所】です。匠税理士事務所の税理士やサービスは、

こちらからご確認をお願いします。

【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

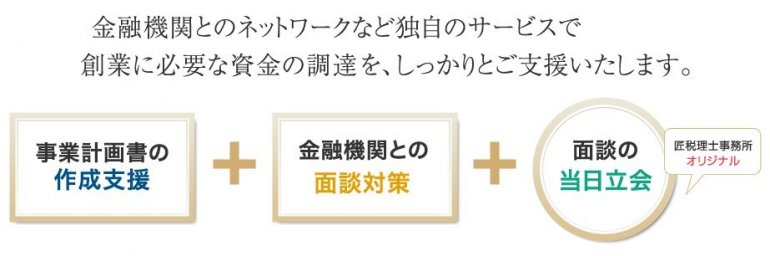

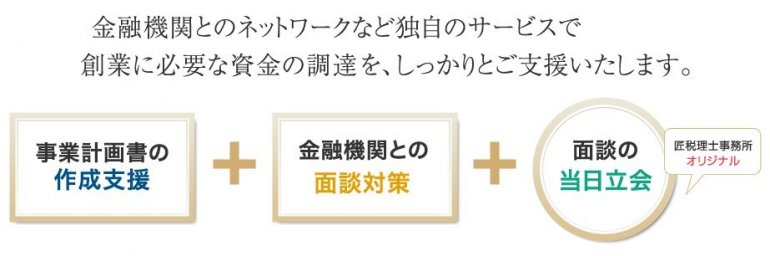

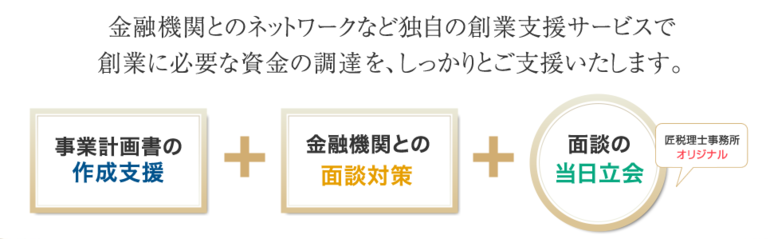

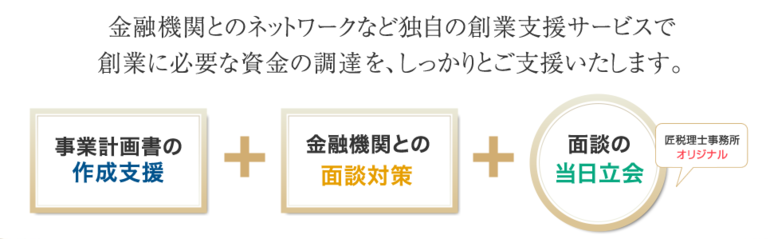

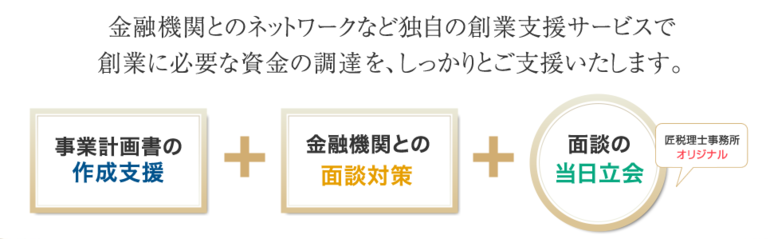

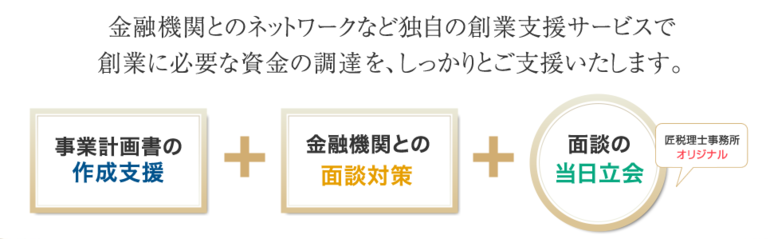

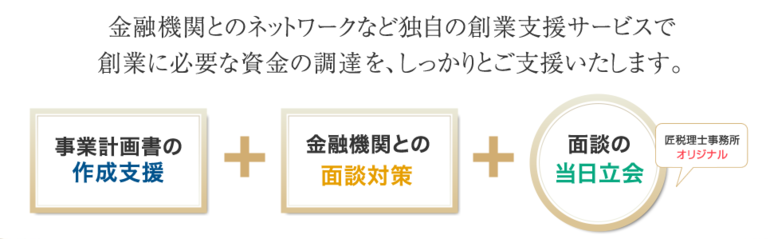

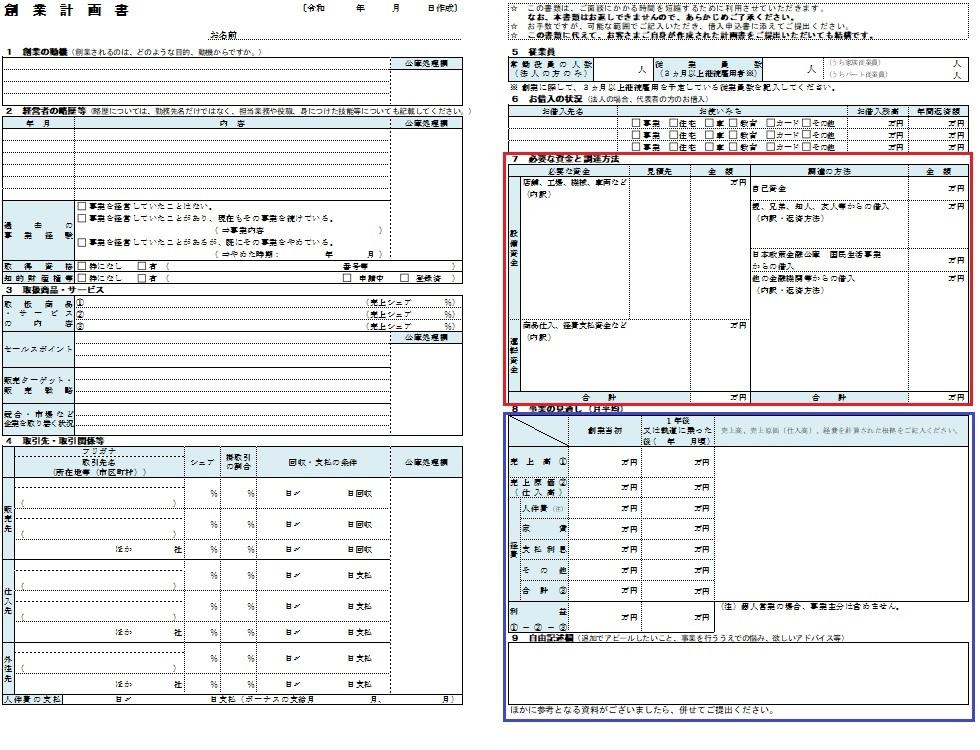

創業融資は、世界4大会計事務所出身の税理士が

創業計画書の作成から面談立会いまでサポートし

【 融資成功率9割超 】の実績を有しております。サービス詳細はこちらから確認下さい。

匠税理士事務所の起業創業や独立開業向け

サービス一覧はこちらからご確認下さい。

匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で

起業時の資金調達・創業融資など独立開業支援を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。

起業創業・独立開業のやり方とは?おすすめの資金調達方法につき最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者・文責:税理士 水野智史

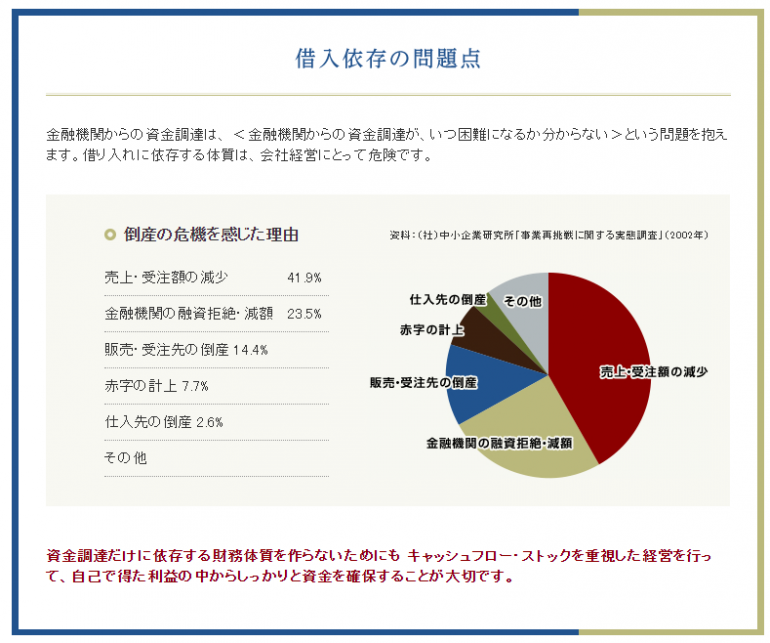

日本政策金融公庫(国金)や銀行からの融資・借入調達支援 (24/04/26)

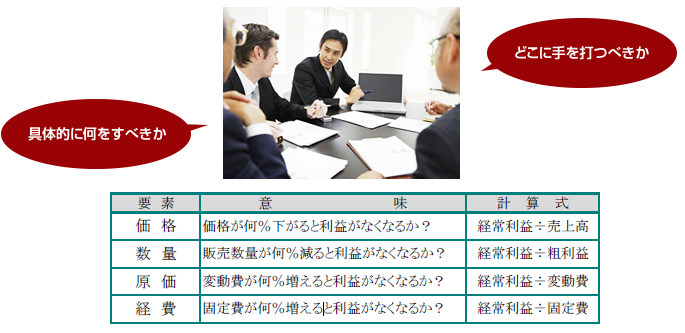

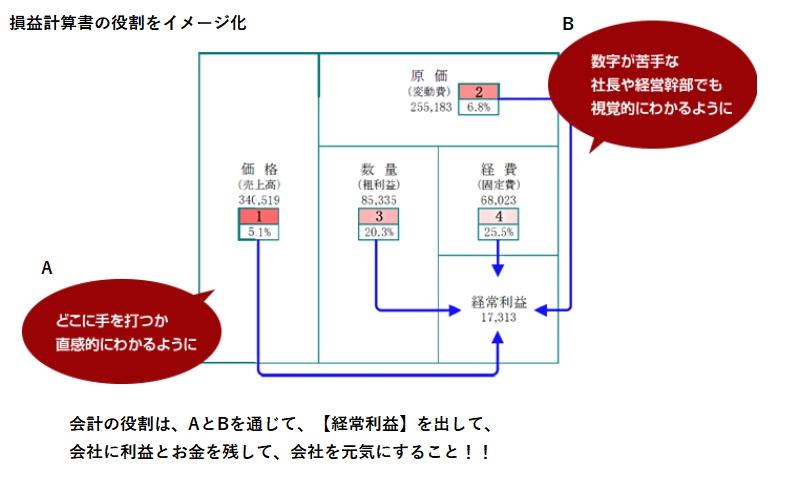

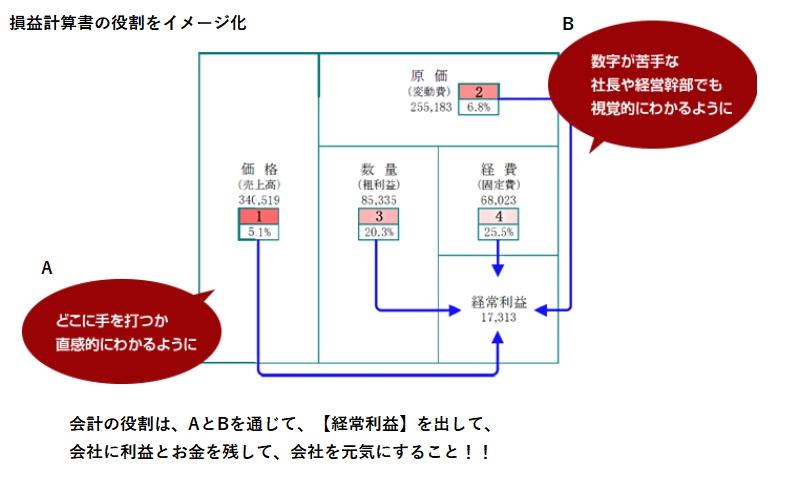

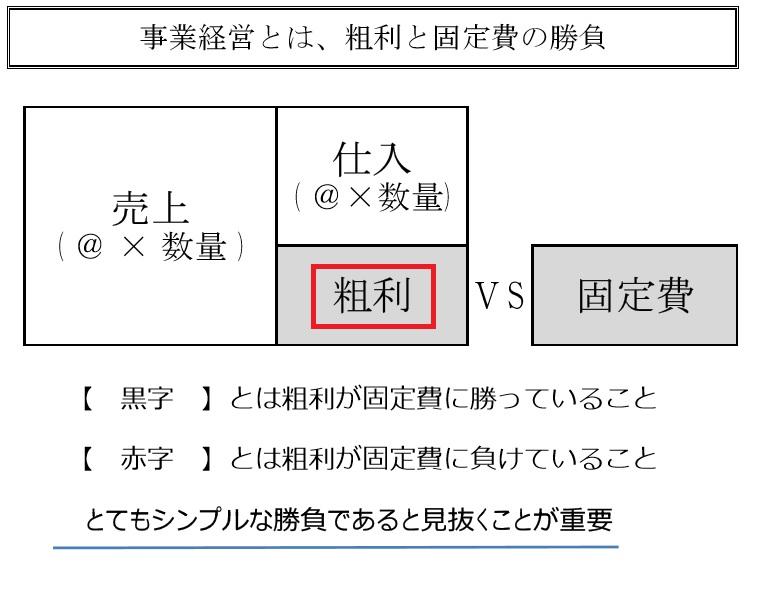

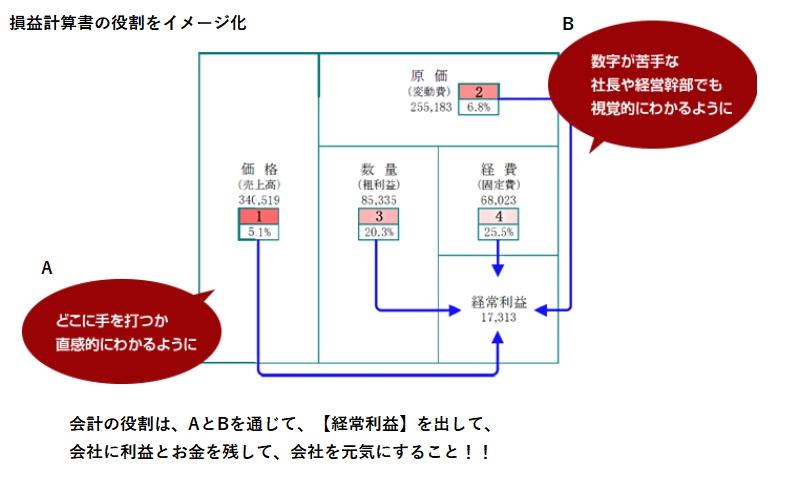

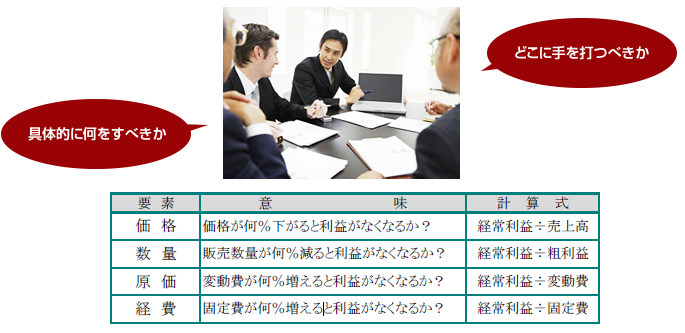

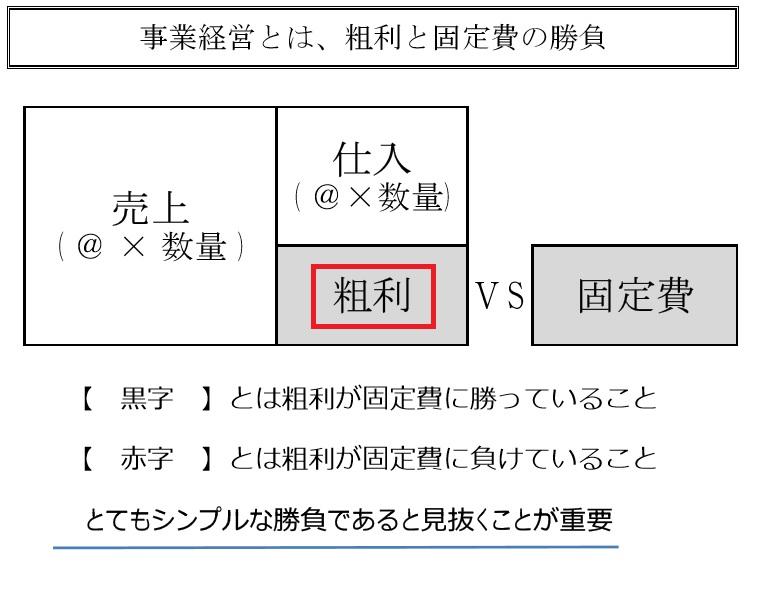

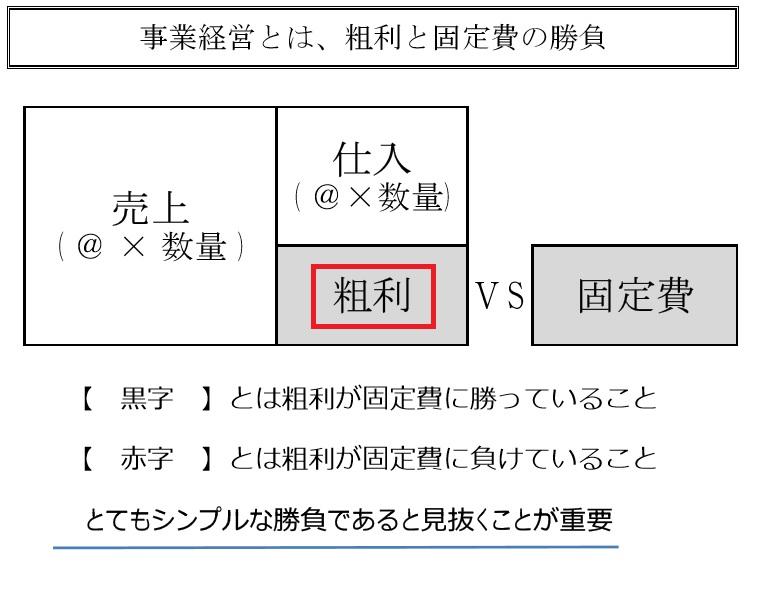

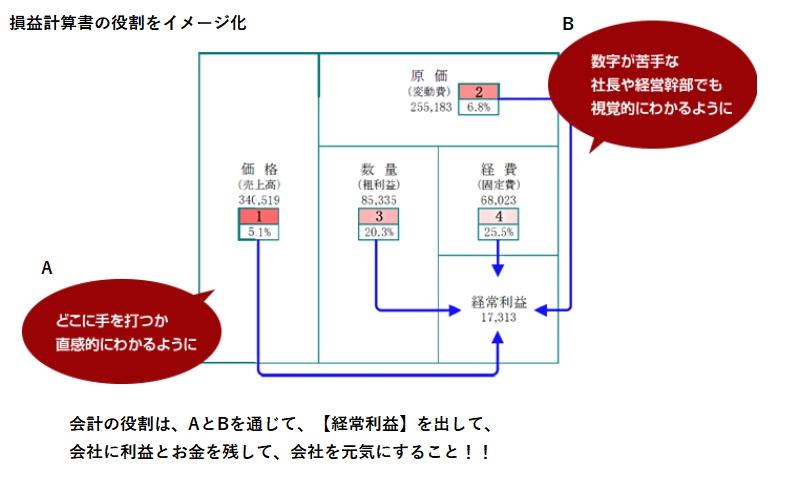

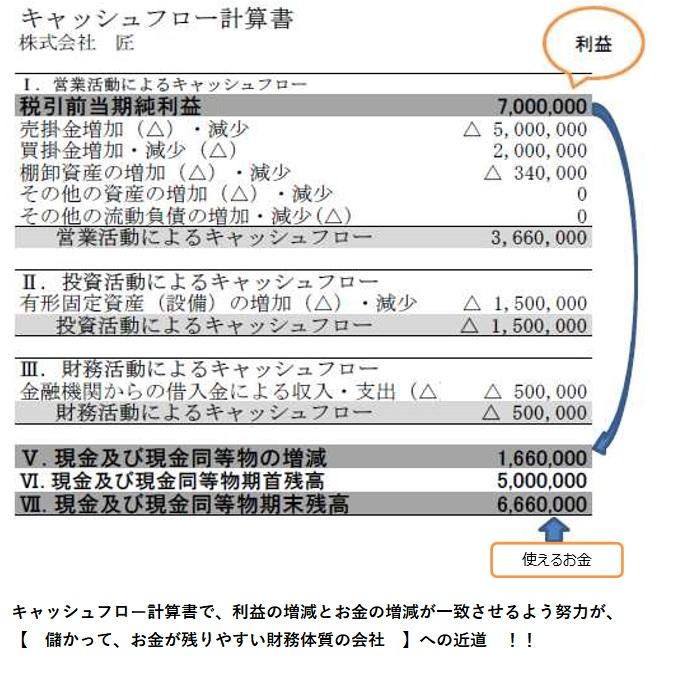

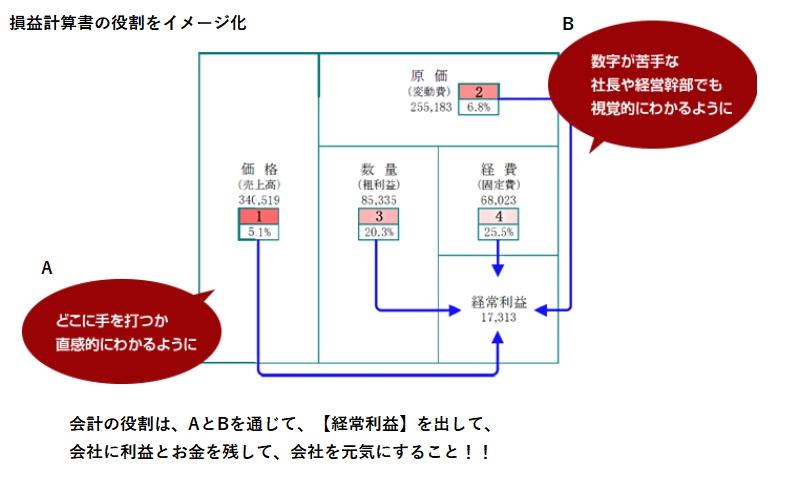

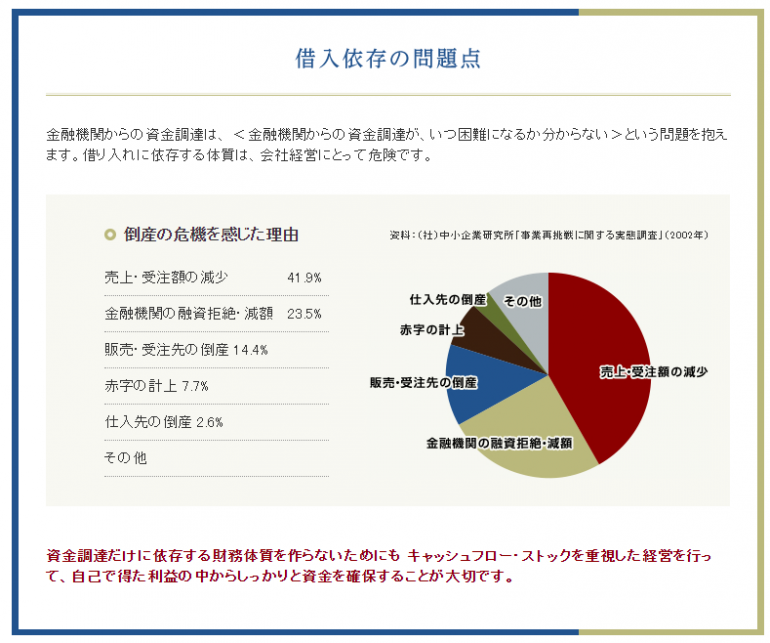

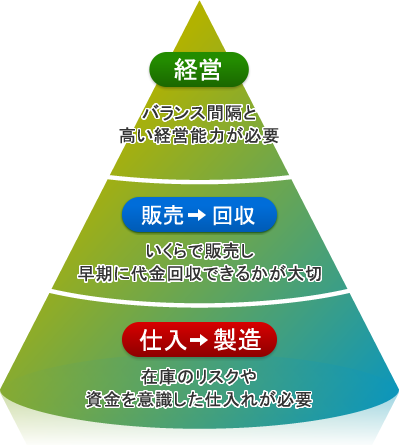

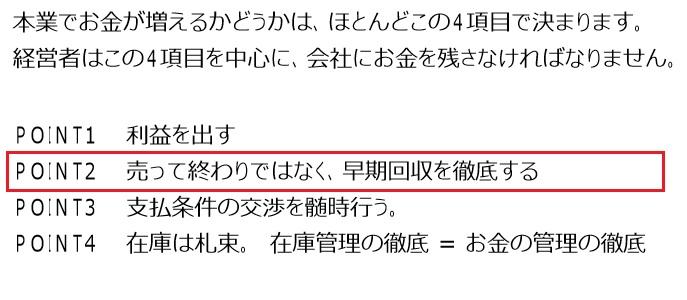

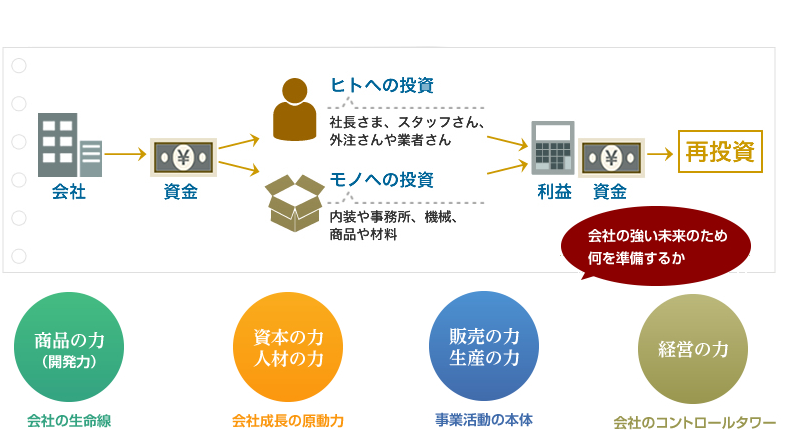

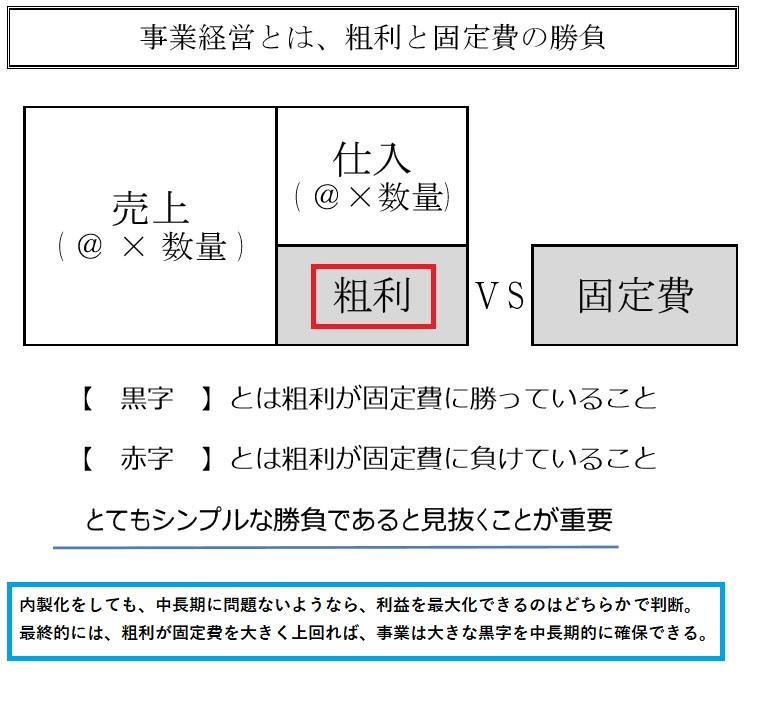

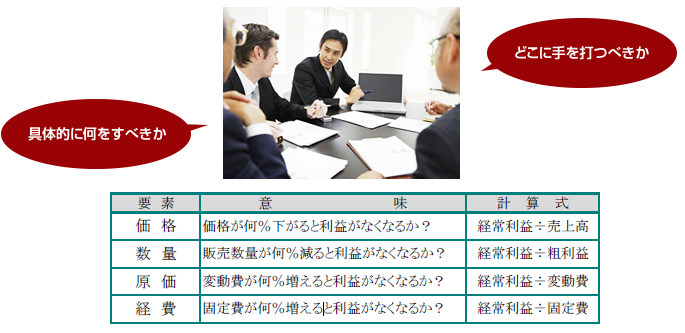

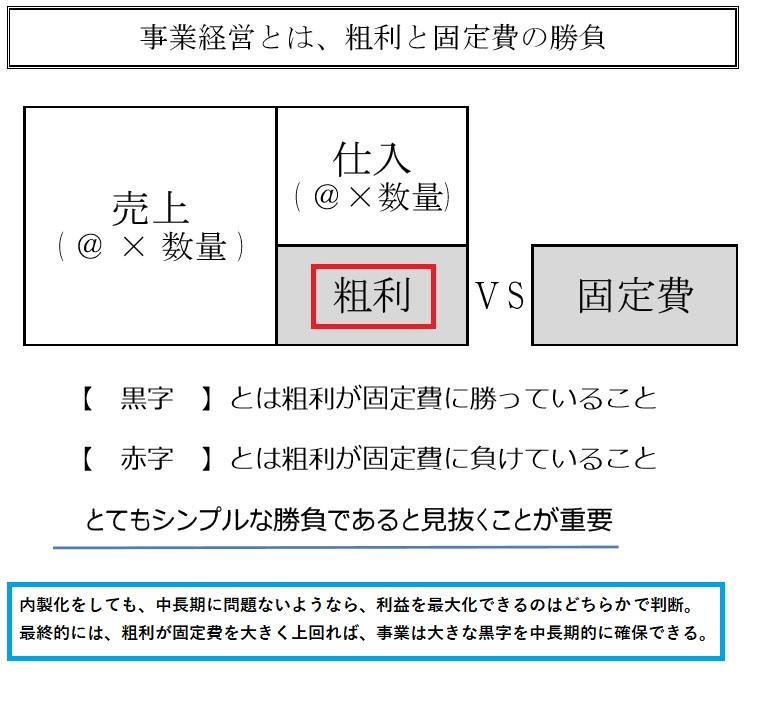

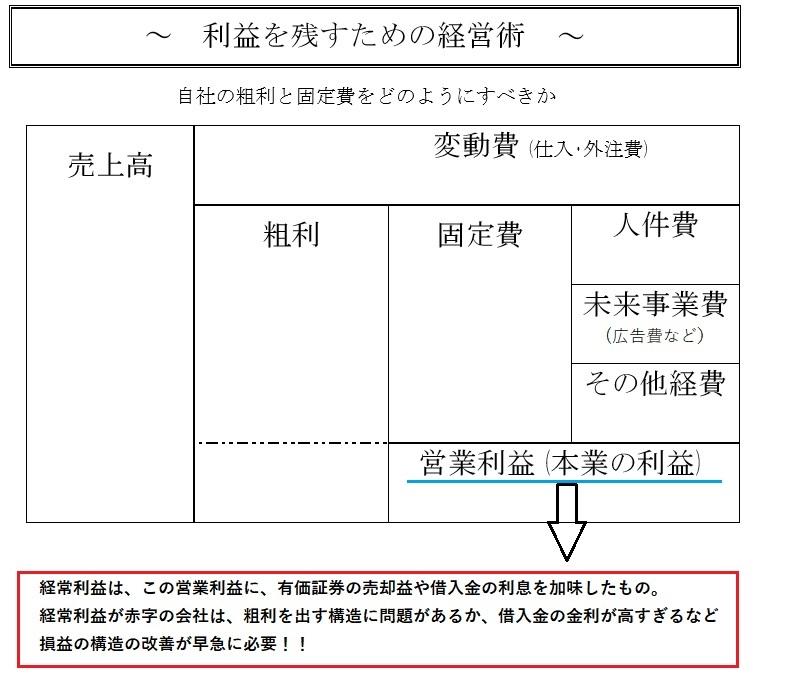

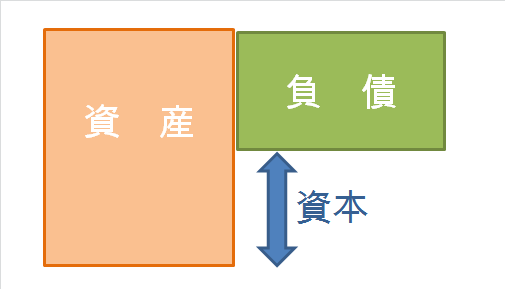

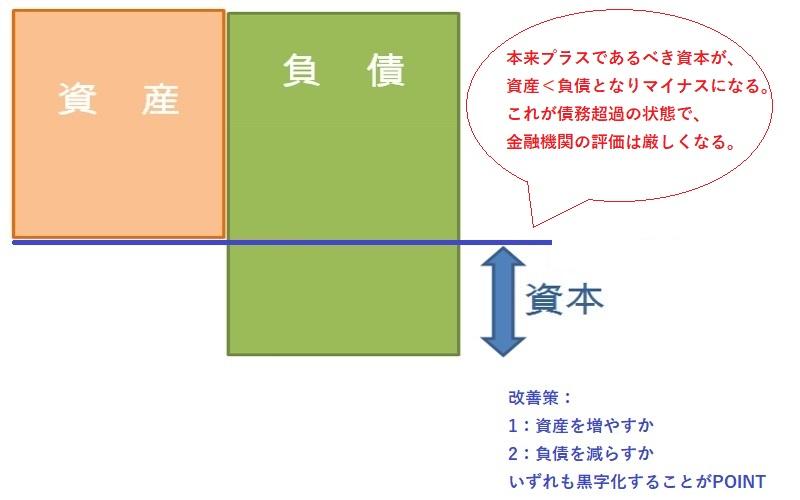

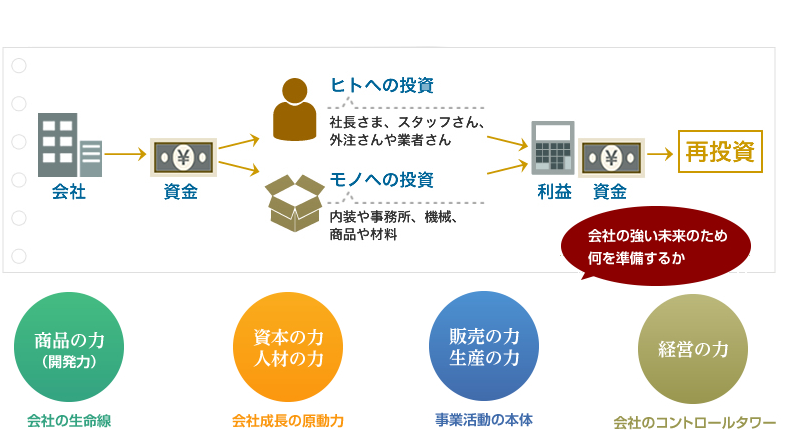

会社経営の重要な目的の一つは、

利益による資金の増加を最大化することです。

どんなに素晴らしい技術や人材があったとしても、

資金がなくなれば倒産してしまうため

金融機関と良好な関係は経営者の大切な役割です。

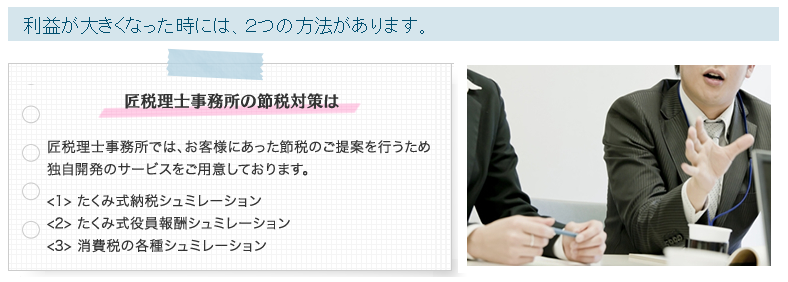

弊所は黒字化と資金調達を得意する会計事務所で、

利益戦略会議とキャッシュストック経営を軸に

1 儲かって、

2 お金が残る会社作りをお手伝いしております。

創業以来、起業と黒字戦略に専門特化し、

企業の成長期に必要となる適正な資金調達では

融資支援サービスを提供するなかで

サービスを研鑽し続けノウハウを蓄積して参りました。

資金調達の成功率は9割超と確かな実績で

多くの経営者様に選んで頂いているサービスです。

(※顧問契約お客様限定のサービスとなります。)

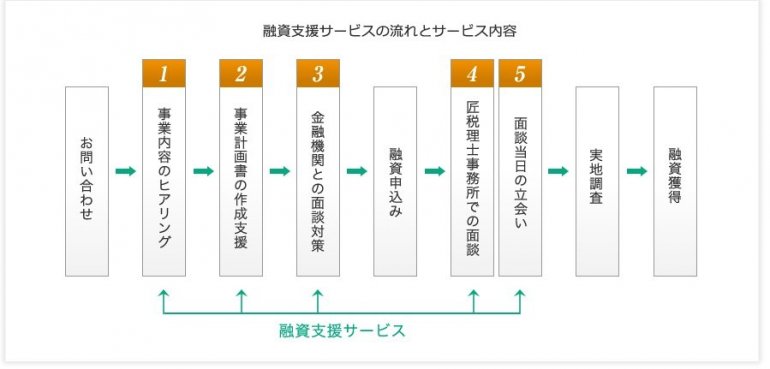

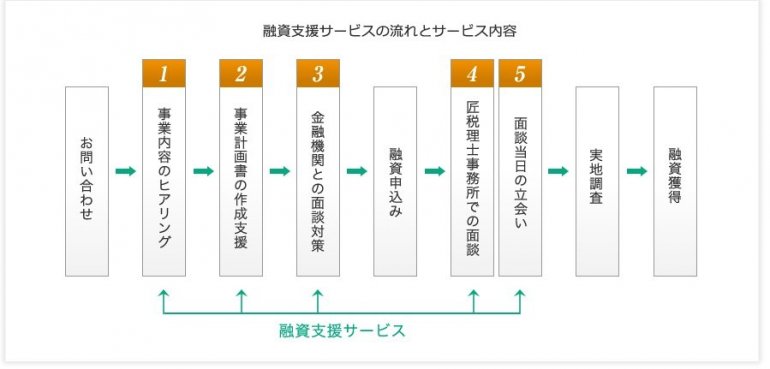

融資支援サービスの内容

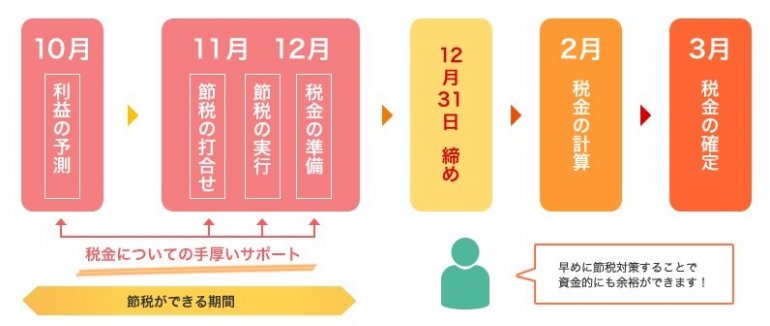

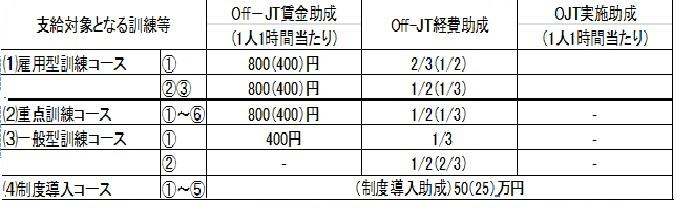

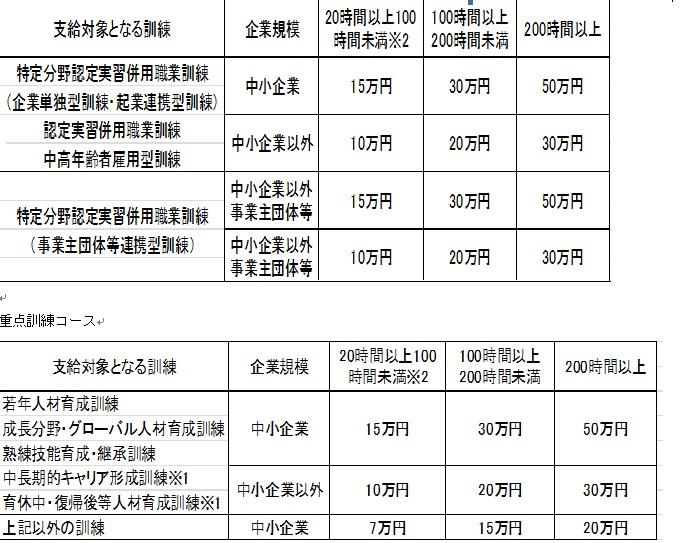

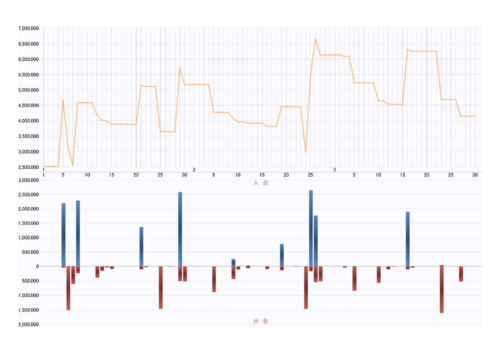

画像の拡大表示はこちら

画像の拡大表示はこちら

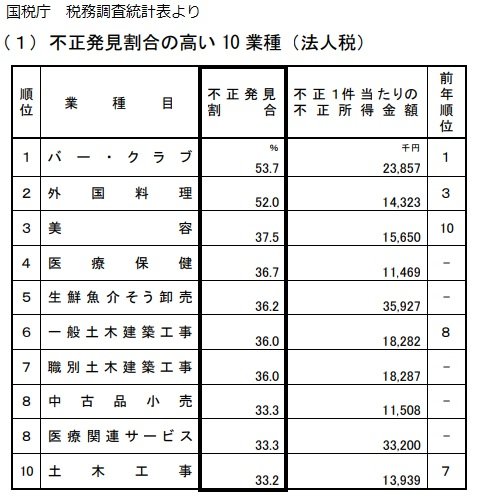

匠税理士事務所の融資支援サービスでは、

まで行う「きめの細かいサービス」が特徴です。

まで行う「きめの細かいサービス」が特徴です。

日本政策金融公庫との連携により

特別に匠税理士事務所の会議室で面談を行って頂き

融資面談の当日は私共も立ち会います。

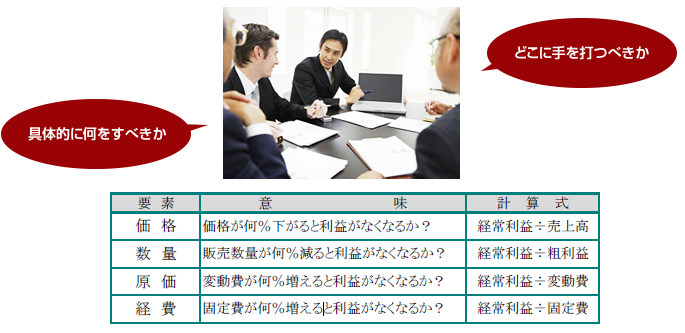

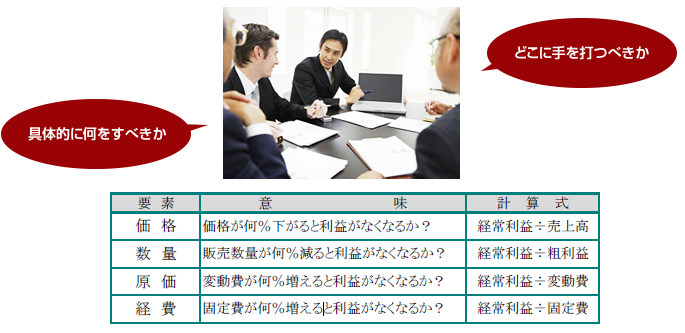

融資を利用する(資金調達の交渉)のポイント

融資では既に事業や会社を経営されている方を

既業者といいます。既業者は「事業の実績」があり

これまでの実績が評価の対象となります。

○金融機関の考え方

融資には色々な考え方があるかと思いますが、

金融機関の考え方は、非常にシンプルです。

1 何のために

2 幾ら必要で

3 返せるか

【 1と2は、借入れの目的です。 】

「赤字補填のために、資金5,000万必要」という

申請が金融機関に届いた時、どうでしょうか。

金融機関の審査担当者の気持ちなれば、

本当に返せるのかが、問題になります。

そして立派な事業計画書が届きます。

この計画書をみて実際にお金を貸すでしょうか。

一方、毎年最終利益で3,000万円程出ていて、

来年大型案件受注に備え一時的資金の不安定に対し

余裕をもって事前に5,000万借りたいケース。

どちらが、金融機関が好むか一目瞭然です。

金融機関はお金を貸し、利息で収益を上げるため

より手堅い案件に融資をします。

株主配当や決算公表しますから、

貸出した資金の回収不能を極めて嫌がります。

だから、晴れた日には傘を貸すが、

雨が降ったら傘を貸さないと例えられます。

これは金融機関の立場になれば当然ですね。

○資金調達で大切なこと

融資による資金調達で大切なことは何か。

それは融資申請のタイミングです。1 現在、黒字。(晴れている。)

2 現在、黒字だが、今後マイナスの要素がある

(曇るかもしれない)

3 回復の傾向にある。(曇りのち、晴れ)

この3パターンであれば、

資金調達はかなりの確率で成功できます。

反対に、

1 現在赤字

2 以前は黒字だったが、最近は赤字続き

このパターンを金融機関は嫌がります。

○設備資金と運転資金

匠税理士事務所では、決算書や試算表を確認し、

適時タイミングよく適切な融資を提案し、

資金を獲得できるようコンサルティングします。

適時タイミングよく事前に融資を利用することで

仮に何らかの外的環境要因で赤字になっても、

会社は既に資金が確保された状態となっており、

成功確率の低い申請の必要がなくなります。

また、適時タイミング、つまり黒字決算の時点で

申請しておけば利率など好条件を引き出せます。

融資成功率を高める判断材料を用意すべき

前項で記載の通り、金融機関へは返せるか

この資料準備というアプローチが大切です。

毎月の損益が会社の経営状況を正しくあらわすよう

会計設計し早期に損益を出さなければなりません。

◇融資成功には、何が重要なのでしょうか

お金を返せることを証明する資料だと考えます。

例えば黒字経営の状態であれば

決算書、会社の預金残高、退職金の積み立てなど留保型の生命保険など

今しっかりと儲かっていて、

お金をもっている事を証明できれば良いのです。

短期つなぎ資金であれば資金繰り表で、

- 何のために

- 幾ら必要か を証明するための資料です。

例えば1億円の工事案件を請け、5月に納品7月に

入金となるが5月までに原価相当の7,000万の

材料・外注費の先払いがある。

この場合、大規模案件の原価支払に7,000万円が

4月まで必要な事を資金繰り表で証明します。

そして、根拠資料として、

- 1億円の工事の請書・契約書と、

- 外注の工事原価の見積書を提出することで、

金融機関は 1 何のために 2 幾ら必要 かを

把握できるわけです。

ただ、使途と金額が明確でも、

貸したお金が返ってこなければ大問題となります。

だから資金繰り表を高い精度で作成したとしても、

ただ資金の用途の証明にすぎません。

こうした理由から金融機関はお金を返せることを

証明する資料を最重要に位置づけます。

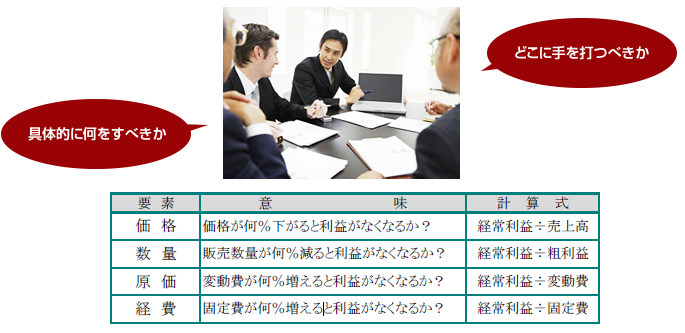

毎月の経営会議や決算検討会では、

経営セミナー講師の世界4大会計事務所出身税理士が、今後の事業展開・業績の予測・獲得可能な資金総量を

的確にコンサルティングします。

サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。

匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

ゴールは、儲かって、お金が残る会社作り

結果として、儲かっていてお金がある会社には、

お金が集まりビジネスチャンスが広がります。

これは、雪だるまを作るときに、

最初は小さな雪玉がある一定の大きさになると

加速度的に大きくなることに似ています。

最初の創業融資では、上限1,000万円ですが、

黒字経営で会社の財産が増える度に融資の枠も

大きくなり加速度的に会社が大きくなるわけです。

ここで借入金が増えることはよくない。

という考えもありますが、

・預金残高 1億円で、借入金1億円の会社

・預金残高100万円で無借金会社

どちらが経営的に安定しているでしょうか?

答えは、預金残高1億円で借入1億円の会社です。

万が一納品トラブルで入金が遅れる事態が起きても

1億円の現金があれば運転資金には困りません。

また、大型案件の受注チャンスがきても

お金の心配することなく受けられます。

だから、儲かっている会社を作って、

お金がたまるようにすることは重要なのです。

借入金の金利 < 事業の利益率と考えると、

借入を上手に活用しお金を上手にコントロールし

会社の成長が加速するのです。

このように会社の成長には、

1 儲かって、

2 お金が残る会社作り が重要と考えてます。

匠税理士事務所では、会社成長期のポイントは

1 利益が出るように仕組みを作ること

2 黒字化ができれば、随時資金調達で内部留保

3 資金を活用して、より利益を上げる

これが【 王道 】だと考えております。

◇匠税理士事務所の融資支援サービスの特徴

- STEP1 資金計画表の作成コンサルティングにより必要な資金額と理由を確認します。

- STEP2 融資支援サービスにより事業計画書や面談対策を行います。

- STEP3 キャッシュストック経営の考えのもと、資金調達が必要のない体質をつくります。

- STEP4 黒字経営を必達し、返済資金を捻出するため利益戦略会議で黒字経営を継続します。

上記、STEP1から4で会社のお金に対する体質を変えていきながら、強い会社を作り、かつ成長期には思い切って資金調達を実施します。STEP1とSTEP3、STEP4まで包括的に行うことが弊社の特徴です。

融資サービスは、創業融資支援サービスと同じ内容となりますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。

◇コンサルティングサービス

こちらのページでは、融資を利用するにあたって経営者の皆様に知っておいていただきたい点について記載致します。融資をご利用予定の経営者様は、是非ご一読ください。

執筆者・文責:税理士 水野智史

◇経営とお金の情報館

匠税理士事務所は税理士の直接対応にこだわる会計事務所です。 (21/06/13)

匠税理士事務所は、【 税理士が窓口担当 】となり、

お客様の税務・経営のご相談を承ります。

当たり前のことのようですが、

税理士と直接何年も会ってない・・という理由で

弊所に変更される社長様が多いのも事実です。

この仕事の仕方は、2008年事務所を設立してから

これまで継続し、今後も変えることはありません。

税理士の直接担当にこだわる理由

お客様である経営者の方のご相談は、

【売上】・【お金】・【人】・【法務】・【税務】 と多岐にわたります。

このような悩みに対応するためには、

税務に加え、実際に自身が経営者であり、

お客様のお悩みを理解し対応を一緒に考えることが

重要であると考えているからです。

お客様のご相談内容は、税理士が対応しますので

税務会計はもちろんですが、

・得意先とトラブルになった場合の法務相談

・従業員ともめた場合の労務相談

・商標権や意匠権などの権利関係の相談などにも

提携弁護士や社会保険労務士、弁理士と連携し

お客様が安心し本業に集中できるようサポートします。

派手なことよりも、当たり前を当たり前に

また、事務所の仕事の方針として、

派手なことをやるより、

【当たり前を当たり前にする】を大事にします。【当たり前とはお客様の約束を必ず守る事です。】

話をしていた仕事の進め方や打ち合わせの仕方、

仕事の納期などは必ず守ります。

逆にこれらが守れなくなるような

無理なご新規の受注は行わず、

既存のお客様の満足度・お約束が守れる事務所であることを最優先としております。

小さい事務所だけど、いい事務所といわれるよう

今までもこれからも取り組んで参ります。

人材の質でNo1の会計事務所を目指します。

お客様から安心してお仕事をお任せ頂けるように

人材のレベルには徹底的にこだわり、

優秀な人材で構成した会計事務所を目指します。

採用基準から社内研修などへこだわりから、

世界4大会計事務所出身の税理士が現場を統括し 仕事内容・情報を把握し、品質にこだわります。サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。

匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

最後までお目通し頂きありがとうございました。

経営者が現場にいる会社と現場と乖離し距離ある会社 (20/11/14)

経営者が現場にいる会社と乖離し距離ある会社。どちらが良い業績を上げられるでしょうか?

この質問に対し色々と考えはあると思いますが、

経営者が現場にいる会社ではないでしょうか。

そもそも経営とは何か

経営とは、

1 商品・サービスの開発・改善

2 販売・営業活動

3 生産・供給活動

4 資本・財務

5 人材

この5つの要素のバランスを見極め、

時代の流れを読んでどこに今は比重をかけるか という司令塔のような仕事だと考えます。

そうなると、この5つの要素をバランス理解し、

時流を読み的確に判断する必要があるわけです。

現場主義の経営者だからできることとは

現場主義の経営者の会社は、業績が良いです。例えばお客様からのクレームが現場にいれば、

すぐ耳に入り、商品開発・改善が迅速に行えます。

販売先選定も、どのチャネルからのお客様が

会社にとって良いのかもよく見えます。

また、外注先の仕事を見るだけで、

自社の得意先を満足させられるか、

お客様に迷惑をかけないかもすぐ判断できます。

現場でないと分からない事が多いのです。

リーマンショック・コロナ禍など危機こそ現場へ

リーマンショック・コロナ危機など有事の時こそ、

これまでの常識が非常識になり、

これまでの戦い方が通用しなくなるため、

いち早い迅速な判断が求められるます。

そこで会社で一番優れた人材が先頭にいることで、

これらの判断が可能になりますし、

社員の士気も大きく上がります。

例えば前回のコロナ危機でも、

資金調達を早々に対応している場合は、

比較的調達が容易にできていましたが、

段々と難しくなってたのではないでしょうか。

経営者が現場にいれば対応策はすぐ浮かびます。

どれ位の資金調達すべきか判断も早くなります。

一方で現場と乖離し距離ある会社は

こうした判断が難しくなります。

また、お客様のニーズ・客層の変化なども

現場にいることで多くのことが分かります。

変化の時代は、チャンスの時代でもあります。

この危機こそ現場に戻ることで、

チャンスをつかめるのではないでしょうか。

実際、コロナ後に急成長した会社の特徴として

・現場主義の強い経営者がいる

・コロナ融資等で低金利で大量の資金を獲得した

こうした共通項があります。

匠税理士事務所の経営支援

弊所では世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【お客様の会社に利益とお金を残すこと】を理念に経営支援に取り組んでおります。

サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。

匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

【 サービス 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

危機の中で生き残るための経営対策 (20/10/10)

これまでも、バブル崩壊、リーマンショックや

コロナなど様々な危機がありました。

今後も様々な危機が起き、

大きな影響が出てくることがあると思います。

それでは危機の中で企業がすべきことは

何でしょうか。

色々とあると思いますが、

【 生き残ること 】だと思います。

企業には、お客様、社員の方とその家族、

経営者とその家族と様々な人が絡んでいるので

生存は、企業にとって最優先課題となります。そのため、

1 資金調達を再優先で、限度額まで検討する

2 各種支援制度を活用する

3 環境の変化を見極め、自社の勝負所を決める

が重要になります。

危機で優先すべき手は資金調達などの守り

資金調達など守りを最優先にするのは、

生き残ることが最優先だからです。

企業は一時的な赤字ではつぶれません。

赤字が続けばお金がなくなり、給与が払えず、

業者さんの支払ができず取引が出来なくなり、

つぶれてしまいます。

つまり、資金が底をつきるとつぶれます。

これを避けねばなりません。

だから、まず有事に行うべきは、資金調達です。

実際に、危機的な状況が数十年も続くことはなく

現時点では資金調達をしやすい環境にあります。

景気には必ず底があって、回復の傾向に入ると

いうことをこれまで繰り返していますので、

そこまで持ちこたえるために、

資金調達を行い時間を稼ぐ必要が出てきます。例えばコロナ危機の際は、コロナ融資は無利息で

返済期間も長いという破格の条件となってました。

こうした制度を活用し時間を稼ぎます。

同時並行で、返す必要がない補助金や助成金などの支援制度をフル活用しましょう。

これは意外に忘れられがちです。

【 まずはこれらで守りを固めます。』

守りを固め、どのように本業を立て直すか

資金調達や給付金などの制度を活用した後は、

景気が戻るまで、固定費を削減するか、

売上確保の攻めにでるかという流れになりますが、

固定費削減は、何でも削ればよいわけではなく、

必要なものは残し、不必要は削るという視点に、

【削ったものが再生可能なものか否かという視点】を持つことが重要です。

車などのモノはまた買うことはできますが、

優秀な人材は急には育ちませんし、

再び採用できるかはわかりません。

再生不能な経営資源は何とか残しておかないと、

売上を伸ばすときにブレーキになりかねません。

売上を伸ばしていくには

これは今後どのようなニーズが起きて、

どこにお金が集まりそうなのかを把握し、

その中で自社の強みをどのように活かすかを

見極めた上で攻めるという流れとなります。

危機の際には、底がみえていないため

誰もが不安な状況ですが、

世の中に人が存在する以上、人の役に立つことで、 売上はあがります。実際にコロナの際は運送業の方は、

人が外出せず欲しいものを届けることで、

売上を伸ばされており、

欲しい商品と人を結びつける

IT企業も伸びています。

これまでとは違った形で、

【 自社の強みを活かし人の役に立てないか 】を考えると活路が見いだせるかもしれません。

自社の勝負する路が決まれば、

より多くの方に知ってもらう活動となります。

つまり販売促進・営業です。これは知ってもらう努力な何でもする。

WEB・SNS・広告・DMなど費用対効果が高いものに

より多く投資をし効果を出すという流れです。

世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 匠税理士事務所は経営支援に取り組んでいます。匠税理士事務所サービスはこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

【 関連記事 】

【 サービス 】

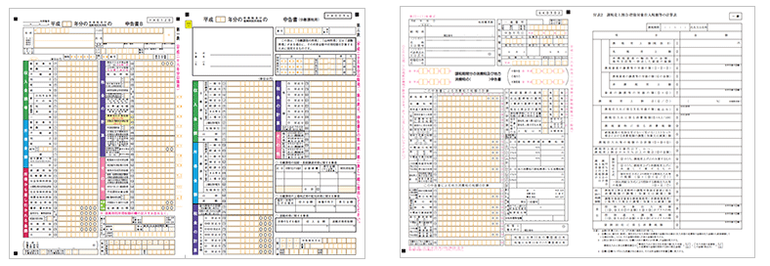

デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方 (19/06/02)

匠税理士事務所のホームページへの

ご訪問ありがとうございます。

弊所はデザイナー・クリエイティブ業・IT業に特化した

税理士が所属する会計事務所で、

今回はクリエイティブ事業のお客様から多く相談を

頂きます源泉所得税の考え方・計算方法と納付書の

書き方を分かりやすくまとめてみました。

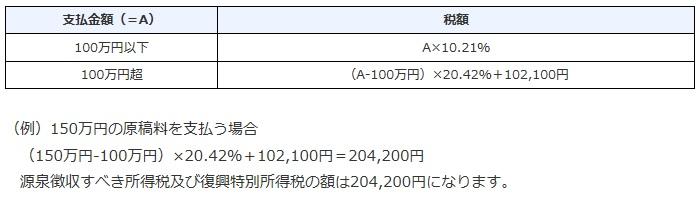

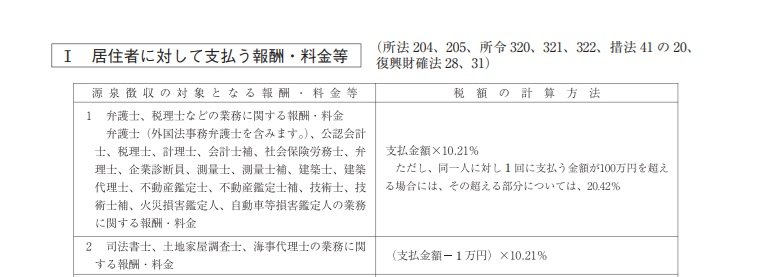

源泉所得税の考え方・計算方法とは

まず源泉所得税とは、会社から個人の外注先に

100,000円を支払うとすると、

仕事の内容によっては、

100,000円 × 10.21% =10,210円を

外注先から徴収し、89,790円のみ外注先に支払い

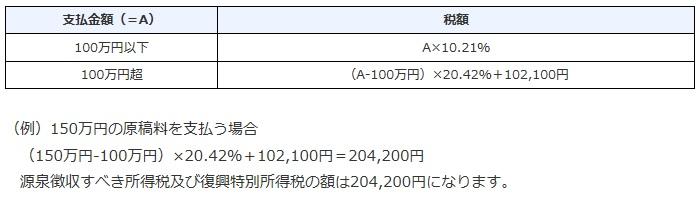

10,210円は会社が源泉税を納付する制度です。まとめると以下のような表になります。

なお、ここでポイントになるのは、

相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、

個人事業主かで源泉税の扱いが変わることです。

【源泉徴収の必要性】

外注先が株式会社や合同会社など法人である場合

【源泉徴収の必要はありません。】 外注先が個人事業主である場合 【源泉徴収が必要と不要な場合があります。】(仕事内容で源泉の必要有無が分かれます)

デザイナークリエイティブ、IT業で源泉所得税が必要とされる仕事の範囲とは

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の

源泉徴収の対象となる範囲は、

法律で以下のように区分されております。

逆に言うとここで列挙されていないものは、 原則、源泉徴収の必要がないことになるのです。 1 原稿料や講演料など2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、テニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

5 芸能人や芸能プロダクションを営む

個人に支払う報酬・料金

6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、

客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる

バンケットホステス・コンパニオンやキャバレーに

勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を

約することにより一時に支払う契約金

8 広告宣伝のため賞金や馬主に支払う競馬賞金

デザイナー・クリエイティブ業・IT業に関係するのは、

上記1号の原稿料業務(デザイン報酬・著作権使用料))

などデザイナー報酬が源泉徴収の対象になります。

逆に、要件定義、システム設計やプログラミング、クライアントなどとのディレクション、 HTMLやCSS、Javatといった言語を使用した コーディング、環境テスト等に関する報酬は、 こちらに規定されていないため、 源泉徴収の必要がないということになるのです。

デザイナークリエイティブ、IT業の源泉所得税の計算方法

個人の方に外注費を支払う場合で、

上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、

所得税を天引きして納税する必要がございます。

それでは、源泉税の計算方法及び納付書記載方法は

具体的にはどのようになるのでしょうか。

1.源泉所得税の計算方法について

① 外注さんから消費税について請求されていないケース ( 請求書で消費税が区分されていない場合 )

・外注費 100,000円(消費税込み)

・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円

・支払額 100,000円-10,210円=89,790円

② 外注さんから消費税について請求されているケース ( 請求書で消費税が区分されている場合 )

・外注費 100,000円(消費税抜き)

・消費税 100,000円 × 10%=10,000円

・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円

・支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円

=99,790円

※原則、税込額に10.21%をかけ天引きしますが、

請求書で報酬と消費税が明確に区分されてれば、

税抜金額に10.21%とすることも可能です。

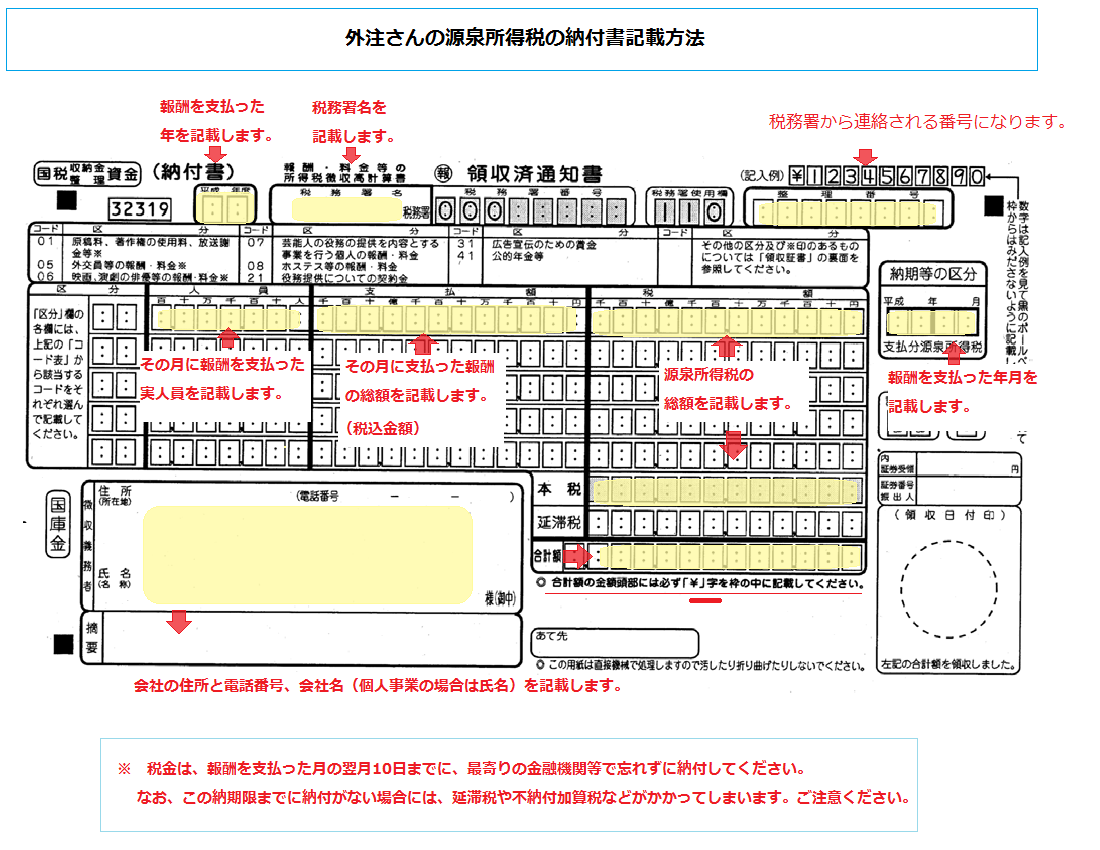

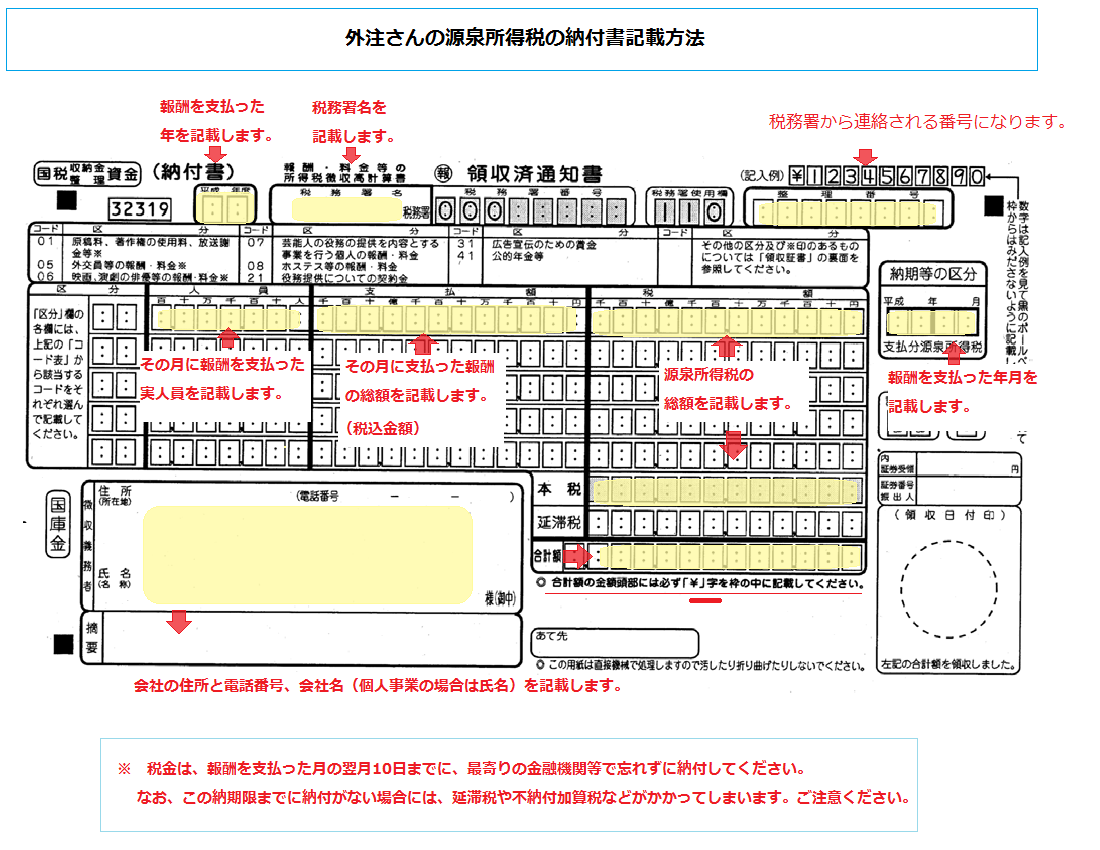

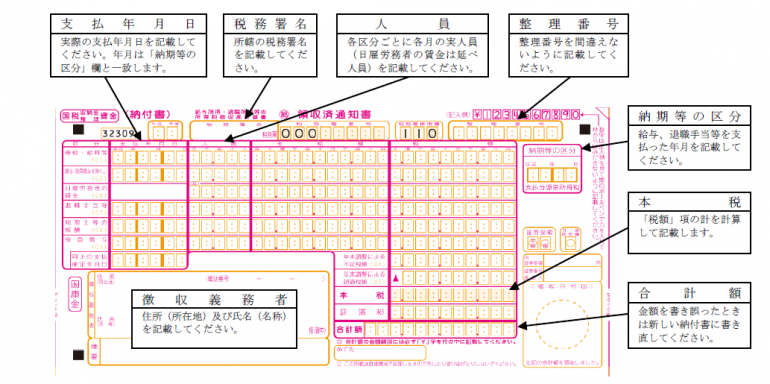

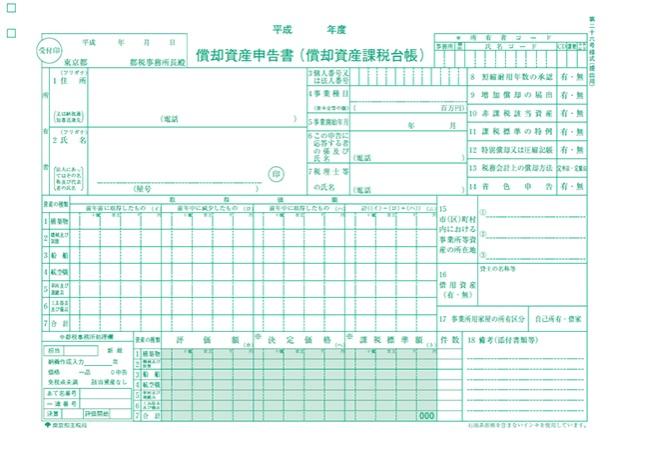

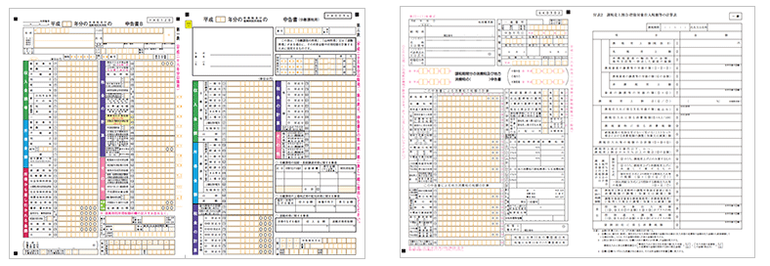

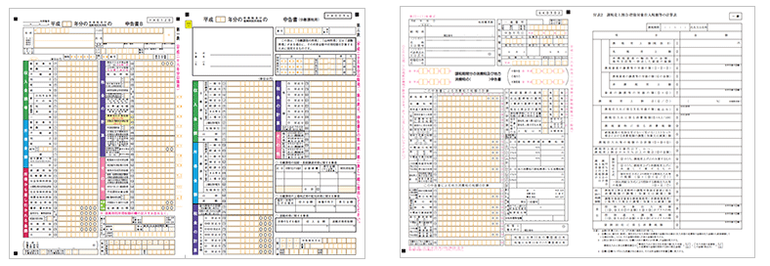

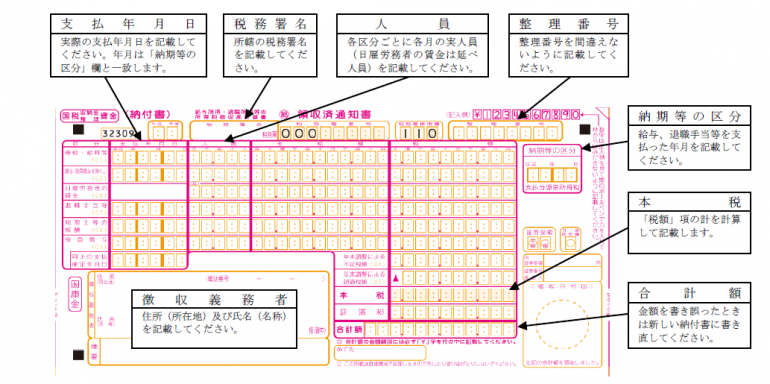

納付書の書き方と納付方法

外注さんからお預かりした源泉税は、

支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、

銀行または郵便局で納付する必要がございます。

例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、

7月10日が納期限となります。

納期限より一日でも過ぎてしまいますと、

不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する可能性がありますので注意が必要です。

ちなみに不納付加算税は、原則納付額の10%です。

納付書の書き方は次のようになります。

なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ

持参しても納付できないことがございますので、

最低限必要な記載事項に留めてます。

IT業界が得意な税理士・会計事務所は匠税理士事務所のサービス紹介

目黒区という土地柄、IT事業を経営されている

お客様とのお付き合いが多くIT業の税務や

経営コンサルティングの事例が豊富です。

匠税理士事務所の税理士は、40代です。

IT事業は、日々変化を遂げている事業のため、

若さと経験値が大切かと考えております。

IT分野で事業をされてる方、IT分野で起業、創業を

ご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。

匠税理士事務所サービスはこちらから

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

◇IT事業を経営されているお客様向けサービス

会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

各サービスラインは以下でご確認下さい。

IT業界で株式会社・合同会社などの

会社設立サービスはこちらから

【 → 世田谷区の税理士による会社設立】

これからIT業で起業をお考え方にむけた

創業融資サービスはこちらから

【 → 税理士による創業融資 】

デザイナーやコーディング(コーダー)で独立開業の方に

会計経理や税務申告、経営支援などの

起業・創業支援はこちらから確認下さい。

【 → 東京都で税理士の起業支援】

個人IT業から会社に組織変更するための

法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。

執筆者・文責 税理士 水野智史

#デザイナー源泉所得税

#源泉所得税

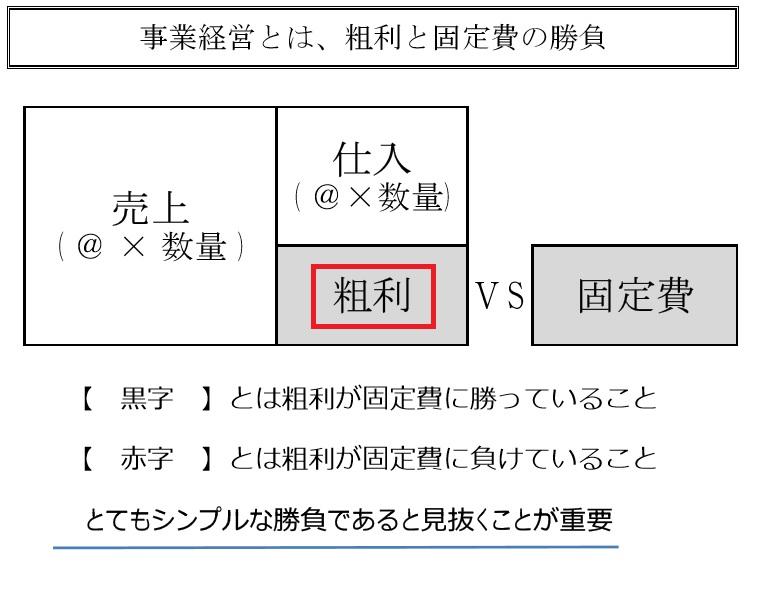

起業時の販売戦略-粗利の低い商品を加味した商品構成 (19/05/31)

起業支援を専門とする匠税理士事務所の

ホームページへのご訪問ありがとうございます。

こちらのページでは、起業時の商品構成など販売面での経営お役立ち情報について記載しております。

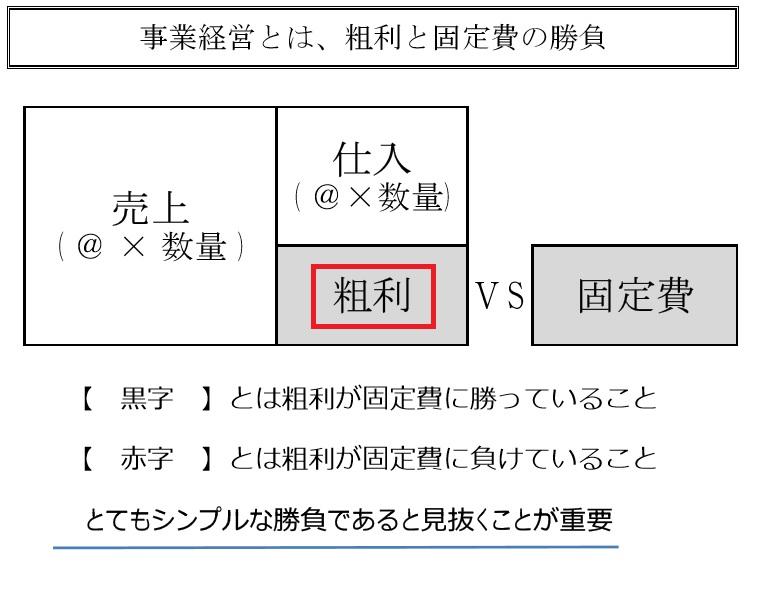

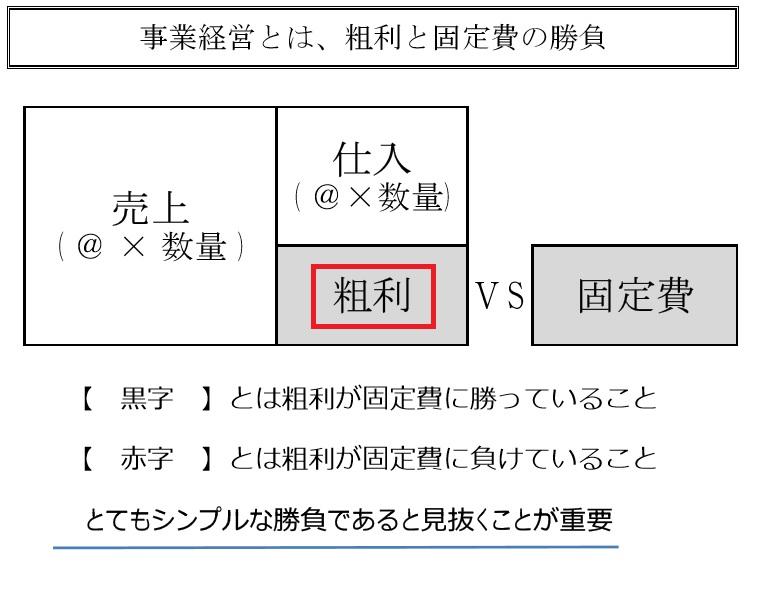

起業後の経営で注意をすべき販売戦略

経営者は常に市場から受け入れられる商品やサービスを見つけて

経営上理想の商品は、【 粗利が高い商品 】 です。

つまり「高い売価」で「原価の抑えた商品」です。

通常の販売活動は、粗利が高い商品の販路や得意先を確保することが重要です。

ここで問題となることは、どの会社にも

【粗利が低い商品】が必ず存在することです。

粗利率の低い商品にどう取り組んだ商品構成にすべきか

この粗利の低い商品は、

【 会社に貢献していない商品 】 でしょうか。この問題を議論する前に、

確認しなければならない点があります。

それは粗利の求め方です。

粗利とは、

売上から原価を差し引いて求めます。

→商品を仕入れて売る会社様であれば、

商品の仕入代金が原価となります。

→サービスを売っている会社様であれば、

人件費・外注費の作業時間が原価となります。

→物を作って売っている会社様であれば、

材料の仕入に外注・人件費が原価となります。

この粗利だけに注目すれば、

会社の業績が良くなるという結論に至ります。

しかし、この考えは必ずしも正しいと言えません。

例えば、起業間もない会社が、

粗利の低い商品の販売を中止したとします。

起業間もない会社は得意先の数も、

販路も安定していません。

この状態で粗利・合理性のみを追い

粗利の低い商品の販売を中止してしまうと

経営が急激に不安定になりがちです。

つまり、粗利の低い商品の販売を中止したときに

①その商品を販売中止にしたときに、

毎月の経費に見合う他の売り上げがあるか

②その商品を買うことで知り合えたであろう

見込み客へのアプローチを他のアプローチできる

ような市場や販路が確立されているか

③粗利の高い商品を購入してもらうために

充分な環境が完成しているか

このような問題をクリアして商品構成を決定しないと

起業時の経営は大きくバランスを崩してします。

値引きと粗利率の高低を組み合わせた商品構成は違う

粗利率の高低を組み合わせた商品構成は

値引き販売とは違います。

元々粗利の低い商品を作り、得意先や販路、

市場での情報収集が完了した段階で

粗利の高い商品へシフトするための商品戦略です。

値引きすると売価は中々戻りません。

それは本来の価値が幾らか不明になるからです。起業時の販売戦略には、起業時にあった戦略を

使用することも方法の一つです。

匠税理士事務所の起業や独立・開業支援

匠税理士事務所は、起業と黒字戦略に専門特化した会計事務所です。

お客様のお役に立てる事務所であるためには

【人材の質・サービスの質】が重要と考えます。

当会計事務所の税理士やサービスはこちらから

【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 起業家向けサービス一覧 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

個人の方向け経理や会計、確定申告や

法人化などサービスはこちらを確認下さい。

【 → 個人事業のお客様サービス 】

目黒区や世田谷区、品川区などで税理士をお探しの方はご相談下さい。

(関連記事:売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性)

◇関連記事

◇個人の起業サービス

◇創業融資サービス

◇会社設立サービス

◇法人化・法人成りサービス

匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で

起業時の資金調達・起業支援を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。

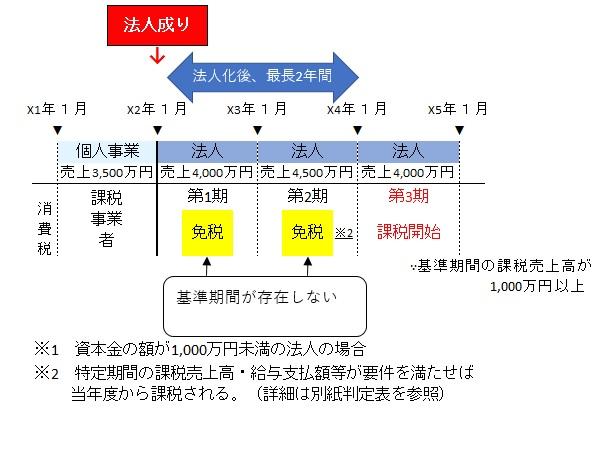

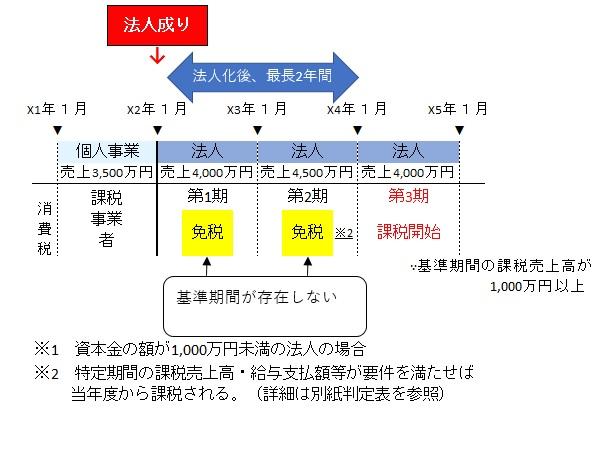

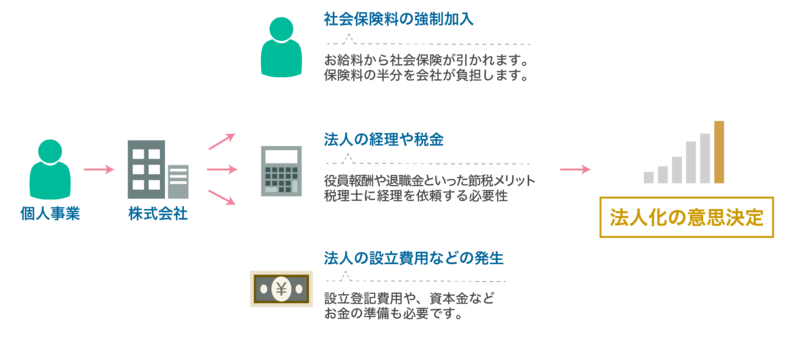

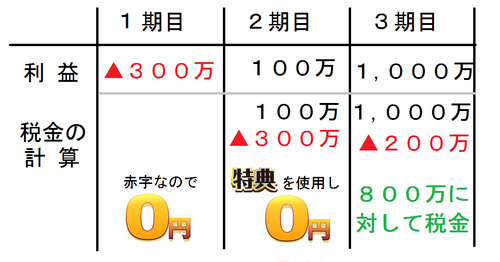

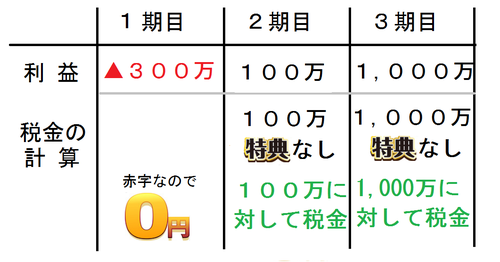

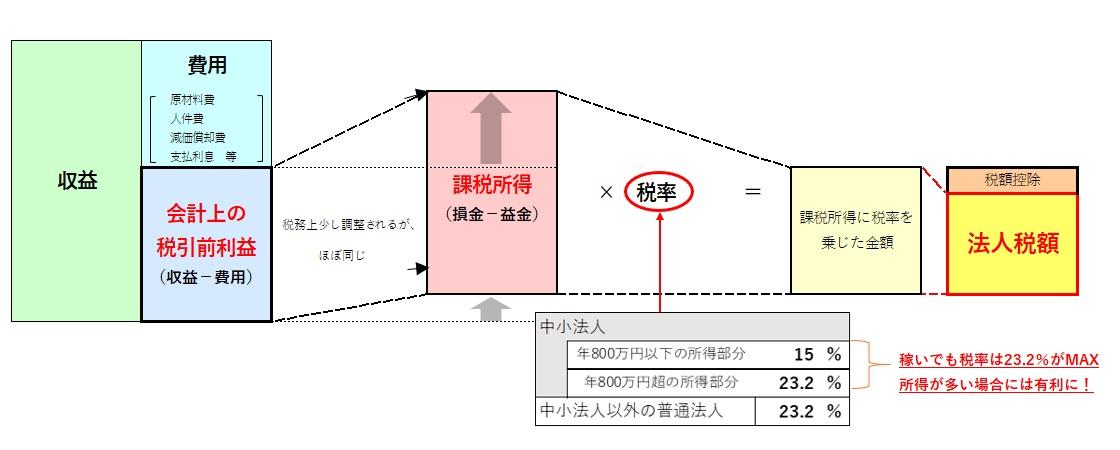

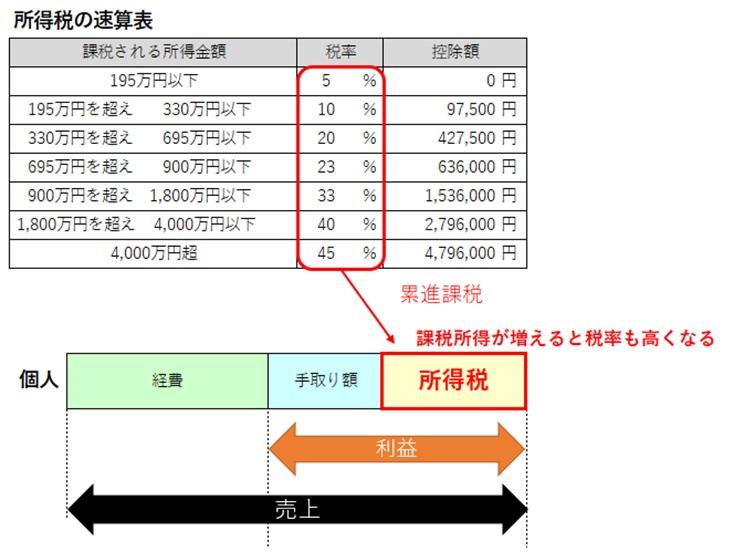

法人化や法人成りによる消費税の免税や節税対策 (19/04/19)

個人事業を何年かやって事業が伸びてきたとき、

株式会社や合同会社にする法人化・法人成りを検討する方も多いと思います。

法人化で節税対策の幅が広がることや、

取引先の信用UPなどメリットも考えられますが、

そのメリットの中でも大きなものが、法人化の消費税免税による節税効果です。そこで今回は、法人化や法人成りをした場合の

消費税の免税による節税効果につきまとめます。

【2023年10月開始のインボイス制度・2割特例も解説】

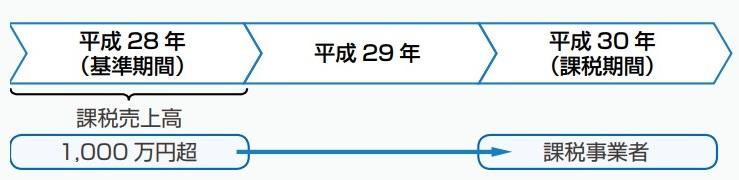

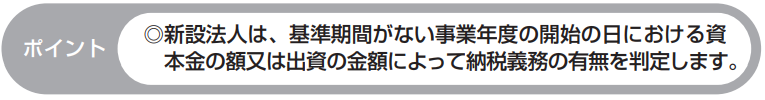

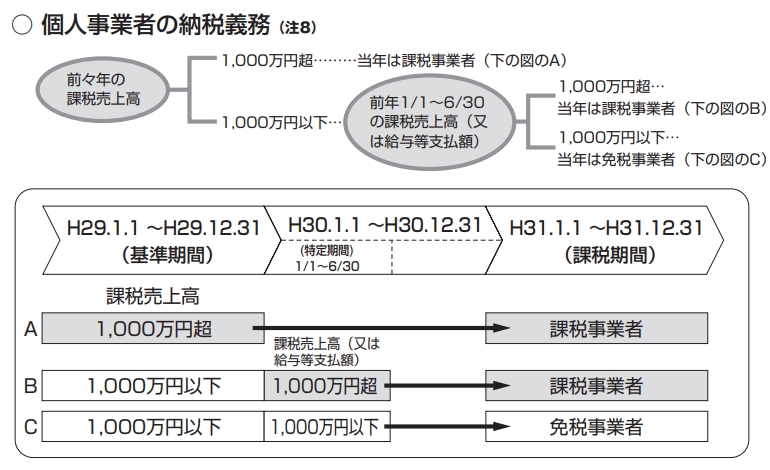

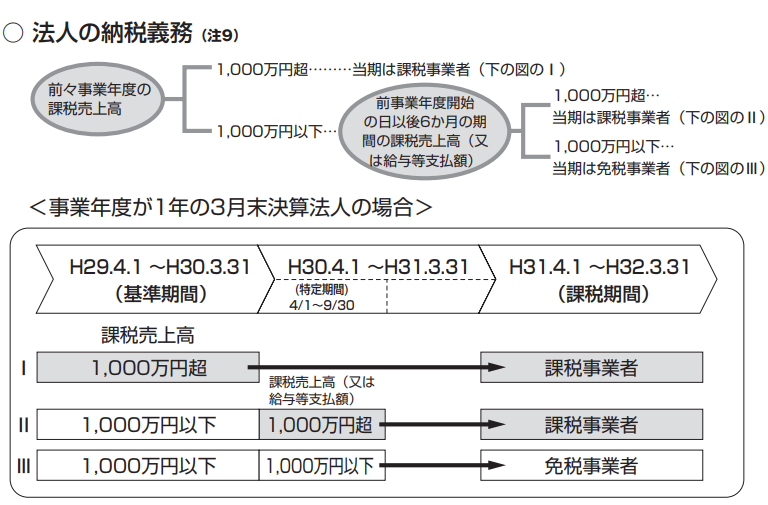

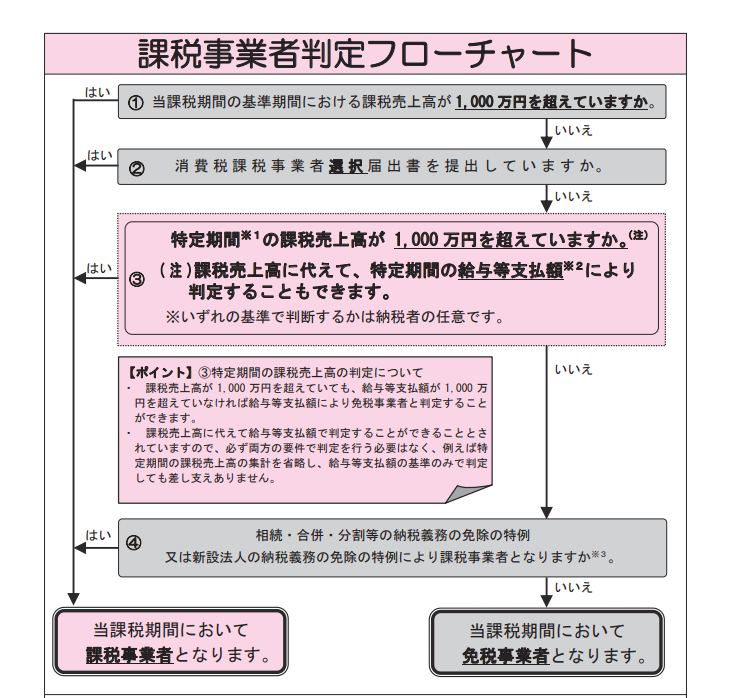

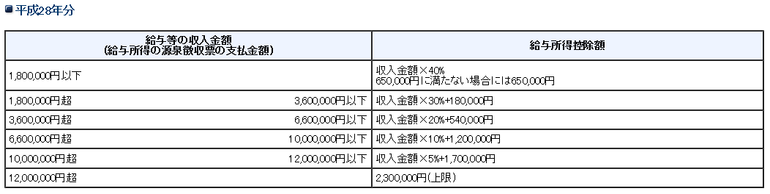

消費税義務は次のような場合に原則発生します。

個人事業者の場合・・・・・・原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた方

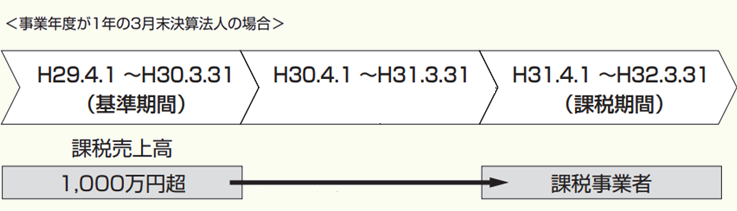

株式会社や合同会社の場合・・原則として前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた方

個人事業の消費税を納める義務の判定イメージ

会社の消費税を納める義務の判定イメージ

※引用国税庁

※基準期間.個人事業者の方は課税期間の前々年をいいます。

※課税売上高.消費税が課税される取引の売上金額

つまりは、2年前の課税売上を軸に消費税を納める義務があるか否かの判定を行います。

そのため、前々期の課税売上高が1,000万円以下の場、原則消費税義務がない免税です。

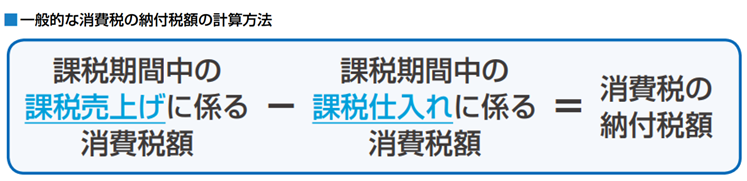

ちなみに消費税を納める義務があることになると、

1 売上でお客様から預かった消費税

2 仕入で業者さんへ支払った消費税

3 納付すべき消費税(=1-2)

で計算した消費税を納めなくてはなりません。

この本来納めなくてはいけないお客様から預かった消費税と払った消費税の差の上記3の消費税が、

納める義務がない場合は、手元残ることにとなるので節税効果が生じます。

法人化の消費税免税の節税効果とはこのことです。なお、基準期間のない事業年度でもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、

1,000万円以上である場合など、注意が必要な部分もあります。詳しく解説していきます。

法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果

法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果は次の通りです。

個人事業主が株式会社や合同会社を設立し、法人化することで、

「会社」という固有の権利と義務が、個人とは別に生まれます。

つまり自分以外の第三者誕生というイメージです。個人と株式会社や合同会社などの会社では全くの別人格ですので、

そもそも会社設立後の第1期と第2期については、

消費税の課税事業者の判定に際して用いる「基準期間」が存在しません。これにより、法人化前の個人事業主のときに、消費税の免税事業者であったか否かに関わらず、

会社として消費税が免税となる期間(節税可能期間)が新たに生じます。

こうした制度を活用し、個人事業の創業後、事業規模が大きくなった段階で法人化すれば、

【 1 個人事業の創業時の2年間(第1・2期)に加えて、】 【 2 法人化後に最長でさらに2年間 】、 最長で4年間ダブルで消費税の納税義務の免除による節税効果が得られます。

<例>個人事業時代に2年間免税で節税をして、

X1年からはじめて消費税を納めることになった個人事業主の方が、

X2年から株式会社に法人化・法人成りの場合。

法人化や法人成りで消費税免税の節税を考えるなら資本金と給与にも注意

法人化による消費税免税節税は注意点があります。

<1>設立時の資本金

<2>給与の設定

簡略化したものとなりますが、どのようなことなのか解説していきたいと思います。

設立時の資本金について

新しく作る会社の資本金を1,000万円以上にして設立してしまうと、

本来消費税を納めなくても良いという免税制度を活用した節税ができなくなってしまいます。

事業年度開始の日で判定されるため、作った後では遅いため十分な注意が必要です。

具体的には、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合、設立一期目から、消費税を納める必要があることになります。

法人化には、会社設立コストもかかりますから、

新設会社の免税(消費税を納めなくてもよい)期間による節税は上手く活用したいところです。

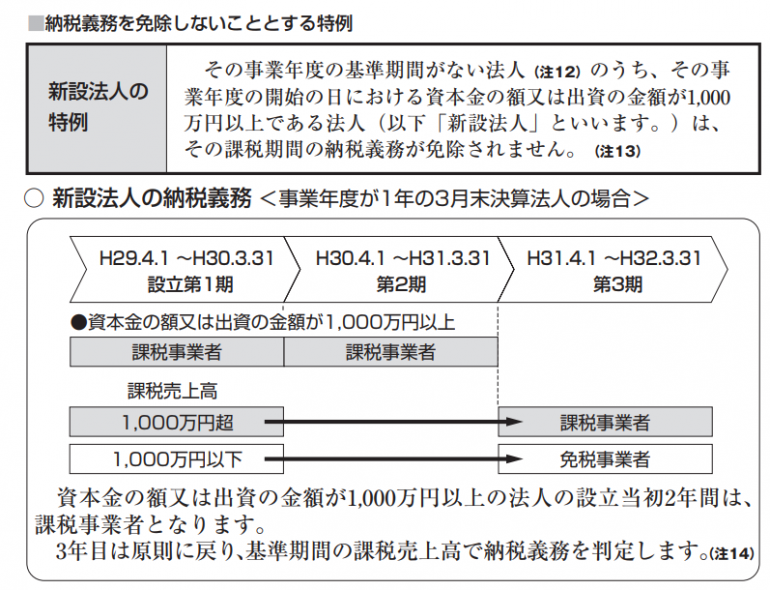

消費税の改正により新たに加わった免税による節税の論点

これまでは、上記のように資本金にさえ注意すれば設立1期目と2期目は、

消費税の免税(おさめなくてもよい)という節税ができました。

注意が必要になった消費税の免税による節税

平成23年改正で上記消費税の納税義務判定に加え、

1.基準期間(前々期)における課税売上高が1,000万円以下であった場合、通常は免税となりますが

2.特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が1,000万円を超えた場合

当課税期間から課税事業者となるという要件が追加されました。

特定期間

1 個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間

2 法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

つまり、前年度の半年の課税売上が1,000万円を超えてしまうと、原則として消費税の納税義務が出てしまい

第1期は前年がないからよいわけですが、

第2期からは、ここに気を付けないと消費税を納める必要が出てくるわけです。

こちらにつきましては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)掲載 「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」が

免税による節税が可能かわかりやすいため、下記に引用しております。

つまり、資本金を1,000万円未満にして免税による節税を考えても、更に以下のポイントがあるというわけです、

法人化で消費税免税の節税を考えるには、給与設定のタイミングも大切

法人化される場合には、課税売上金額が半年で1,000万円を超える方も多いのではないでしょうか?

そのような場合に重要になるのは、初年度の役員給与やスタッフさんの給与設定です。課税売上金額が半年で1,000万円を超えても、

給与等支払額が1,000 万円を超えていなければ、

給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

なお、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、

必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、

例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定も可能ですので、

あまり人員を必要としない事業の場合は、こちらをうまく活用し消費税免税による節税を考えてもよいのではないでしょうか?

課税売上金額も給与の調整も難しい場合には1年目を7か月以下に

法人化・法人成りで消費税免税で節税したいが、特定期間の課税売上金額は1,000万円を超えてしまうし、

給与についても人を多く雇用する業種であるため1,000万円超えてしまうという場合には、

法人設立設立時において初年度の期間を7ヶ月以下にすることで、 短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはならないとされています。この場合の特定期間判定が無くなるのではなく、特定期間判定をする時期が前々事業年度に移行することになり、

新設法人の場合は前々事業年度が存在しないので、特定期間での判定は必要なくなり、

少し短い第1期目と第2期目まで消費税免税による節税を行うということも検討すべきです。

このように売上も給与も多額になりそうな場合には、1期目を7か月以下にすることで、

約1年半の消費税免税で節税効果をうけることを検討してみても良いかもしれません。

消費税免税とインボイス登録・2割特例

2023年10月からインボイス制度が開始しました。

インボイス(適格請求書発行事業者)が開始される前は

上記免税制度を活用して節税対策が主流でした。

しかし、最初から大手と取引が決まってる場合は、

インボイス(適格請求書発行事業者)登録していないと

商取引に支障が出る場合も出てくるため、

かなりの割合の方が本来は上記制度で免税ですが、

インボイス(適格請求書発行事業者)登録することで

免税でなく消費税課税事業者を選択されます。

このように本来免税なのに消費税課税で酷なため

救済措置的な制度としてあるのが2割特例です。

インボイス制度を機に免税からインボイス発行事業者で

課税事業者になった方は仕入税額控除の金額を、

特別控除税額(売上消費税8割相当)とできます。

結果、売上消費税の2割を納付し終了という制度です。

消費税免税に比べて2割のみ納付が出ますが

ほぼ免税に近い効果で、インボイス登録できるため 得意先にも迷惑をかけない制度で現在主流です。但し、2割特例を適用できる期間は、

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

将来法人化したい方はチャンスかもしれません。

匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス

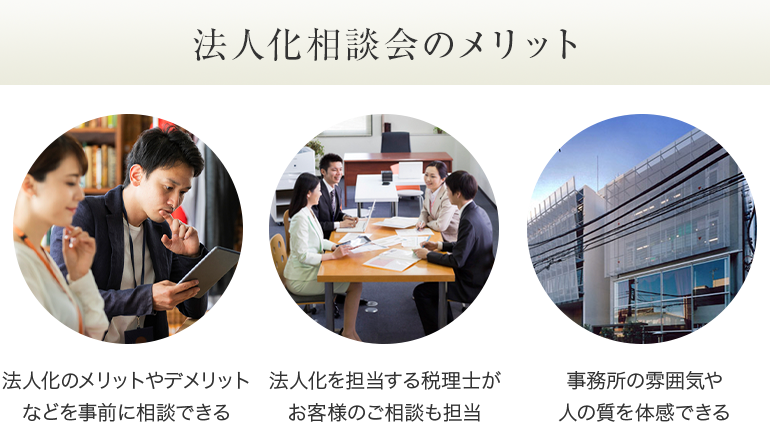

【 法人化・法人成りに必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、匠税理士事務所では個人事業主の方に向けて法人化や法人成りのご相談を承っております。

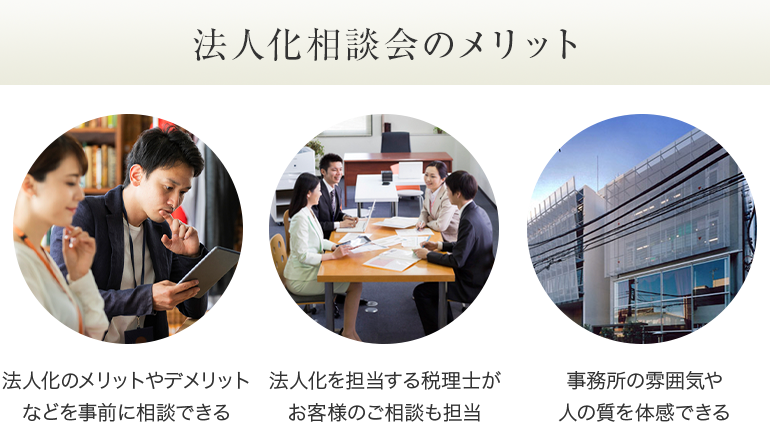

・株式会社や合同会社にしてみたいが、消費税免税の節税などやデメリットを聞きたい。

・法人化のラインや消費税免税の節税以外にも、社会保険など自分の業種はどうなのか知りたい。

このようなニーズにお応えするための相談会も行っております。

消費税免税など節税に関する法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。

1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。

2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。

※お客様へお願い

いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。

無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。

また、実際に株式会社や合同会社を設立された場合には、消費税免税の節税以外にも

資本金は幾らにするのか、決算期はいつにするのかという会社の基本設計を一緒になって考え、

登記の代行から社会保険加入手続き、経理の代行から税務申告まで承っております。

法人化・法人成りをご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

【 → 世田谷・目黒・品川など東京での法人化・法人成り 】◆消費税の免税以外にも法人化による節税効果は他にもあります。

詳細はこちらからご確認をお願い致します。

【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリット 】

◆法人化や法人成りについての情報を掲載した情報館のバックナンバーはこちらです。

◆法人成り以外のサービスや料金などにつきましては、こちらからご確認をお願い致します。

【 → 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】※引用国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-06

上記コンテンツは、参考情報としてご覧いただいております。

消費税免税や節税情報の取り扱いや免責事項などをご確認の上、ご利用ください。

匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で

法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。

執筆者・文責:税理士 水野智史

起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行 (19/03/14)

匠税理士事務所では起業や創業支援に力を入れております。

スタートアップ企業の生命線は資金調達であるため、以下の方面での資金調達にも注力しています。

1 日本政策金融公庫など金融機関による迅速かつ確実性の高い【 創業融資による資金調達 】 2 将来返還不要の【 各種補助金制度による資金調達 】世田谷区や目黒区、品川区など東京都での創業融資による資金調達実績では、

世界4大会計事務所出身の税理士が高度な専門性を駆使し、トップクラスの実績を誇っております。

創業融資などの支援で起業されたお客様より、

「 起業時や創業時でも使える補助金はないでしょうか。」 とご相談を頂くことがあります。

回は、起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金についてまとめます。

小規模事業者持続化補助金とは、起業家も使える補助金制度

小規模事業者持続化補助金とは、どんな制度の補助金なのかといいますと、

小規模事業者等が、販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する補助金制度です。WEB制作や販促用のチラシ・パンフレットの作成、生産性の向上に資するソフトウェアなどが対象になり、

PCやオフィス用品といった汎用性がある設備投資は対象にはならないという補助金です。

このように起業や創業時に一定の要件を満たすような設備投資など経費の支払いを行った場合には、

その一部を補助金事務局に申請し、承認されれば補助してもらえるという制度です。

創業融資(借入)との違いは、補助金は借入と異なり返済しなくてよいということです。

上手に活用できれば、起業成功のアドバンテージになることは間違いありません。

【 小規模事業者持続化補助金の制度内容 】

【 小規模事業者持続化補助金の制度内容 】

【 補助上限 】

[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ賃金引上げ枠

→ 販路開拓の取組に加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者

卒業枠

→ 販路開拓の取組に加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超え事業規模を拡大する小規模事業者

後継者支援枠

→ 販路開拓の取組に加え、「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた小規模事業者

創業枠

→ 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

インボイス枠

→ 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

【 補助率 】

2/3 ( 賃金引上げ枠のうち赤字事業者は 3/4)【 対象経費 】

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

上記を読むと複雑な感じがしますが、専門家を活用するとほとんど代行してもらえますし、起業時や創業時は、売上確保のためHPや名刺、パンフレットの作成など販路開拓等がかかせません。

そのため、これらのための初期投資として大きな経費・費用の支払いが出ても、

国などから補助してもらえるは、創業時の資金調達手段として効果的です。

そのため、このような小規模事業者持続化補助金を活用するのは起業成功に重要なのです。

創業時の小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行

匠税理士事務所では補助金申請に特化した専門家である中小企業診断士・行政書士と連携し、

小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行を承っております。

補助金について興味があるので、制度について話を聞いてみたい。という方もお気軽にご相談ください。

中小企業診断士が丁寧にお客様の事業内容などをヒアリングし、

補助金の要件をクリアできそうか否かをコンサルティング致します。

補助金の要件をクリアできそうな場合には、補助金申請書類の作成代行も承っておりますので、

小規模事業者持続化補助金の申請から採択までをしっかりとサポート致します。

だた、補助金には特有のデメリットがあり、こちらを理解した上での検討が重要です。

匠税理士事務所では、お客様の利益がしっかりと確保できそうにない場合には、 補助金申請をお勧めしないようにしております。

設備などモノやサービスへの投資に対する補助の補助金の申請、

人材の採用や育成の助成制度である助成金の申請代行

の詳細は、下記の各サービスページをご確認ください。

◇補助金サービス(設備などモノ)

【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】

◇助成金サービス(人材の採用や育成)

【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】

◇会社概要

◇TOPページ

世田谷区や目黒区、品川区など東京を中心に起業や創業支援に定評がある会計事務所です。

<各種補助金別のサービスへのリンク>

② IT導入補助金

<中小企業が生産性向上を目的に、業務効率化やDXに向けITツール(ソフトウェアやアプリケーション、サービス等)の導入を支援するための補助金>につきましても、お気軽にお問い合わせください。

建築士・設計事務所の会社設立・起業創業・独立開業は匠税理士 (19/03/14)

建築士・設計事務所で新たに会社設立したい方へ

弊所では、起業や創業の支援を行っております。

こちらは、これから会社をつくり法人で起業を

お考えの方に向けたコンテンツとなります。

建築士・設計事務所の独立時 最初の課題

建築士や設計事務所で、独立や開業され、

最初の課題は、 【 生き残ること 】 です。

つまり売上を上げて利益を確保することです。

売上を上げるには、

【 1 】設計等の技術力・サービスが優れていること 【 2 】良い事をお客様に知ってもらうことと、 適正な売価を設定すること大きく分けて、この2点が重要になります。

【 1 】は、一級建築士、二級建築士など設計事務所で

起業創業しようと考えらるわけですから、

建築設計や監理など技術力・サービス力には

実績がある方が多く、問題はほとんどありません。

問題となりやすいは、上記の【 2 】です。

技術力のある建築士・設計事務所であることを知ってもらうこと

【 2 】については、会社員の時代には、

あまり意識することがありません。

しかし、良い事をお客様に知ってもらう事が、

売上確保では最重要になります。

一般的な【 マーケティング 】という言葉だと、

難しい気がしますが、要するに、

"良いことをお客様に知ってもらえれば良い"ので

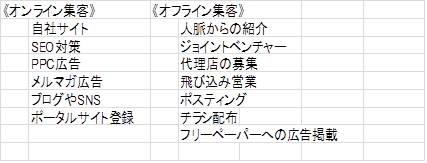

"知ってもらう努力は、何でもやれば良い"のです。例えば、下記のようなものがすぐに検討できます。

やらないよりはやった方が良いわけで、

こうした努力を積み重ねれば重ねるほど、

受注の確率が上がることになります。

ただし、重要なのは、予算・期限を決めることです。

特に予算の上限を決めることは非常に重要です。

事業は、【 何年も続くマラソン 】です。息切れしてしまうような猛ダッシュは避け、

長期間で軌道に乗せ続けることが必要です。

獲得が軌道にのり、受注見込みがある程度立てば、

創業融資で、受注事業を本格的に軌道に乗せます。

建築士・設計事務所の起業は、創業融資が必要

建築士や設計事務所の受注案件で、

【 工事の請負がある場合 】請負開始から外注費や仕入れ、現場諸経費の立替

→代金回収まで間持ちこたえる資金力が必要です。

【建築や設計が長期スパンで行われる場合

受注から代金の改修まで時間がかかるため、

代金回収まで間持ちこたえる資金力が必要です。

沢山受注があることは、大変素晴らしいことです。

しかし、起業で最も注意すべき点は、

【急成長期の資金ショートによる黒字倒産】です。建築士や設計事務所で独立開業して成功するには、 この資金の問題を乗り越える必要があるわけです。

弊所では、建築士や設計事務所での起業創業では、

日本政策金融公庫の創業融資を提案します。

初回創業融資上限は、【 原則1,000万円 】です。

運転資金の場合、5年返済で利率2%程になり、

月間17万程返済していくことになります。

利率2%なら年間金利は、20万円をきりますので、

これより利益を上げれば、借りた方が得なのです。

資金調達に成功できれば、売上を確保する努力を

地道に行うのみで、経営がしやすくなります。

建築士や設計事務所向けサービス

匠税理士事務所には、世界4大会計事務所出身で

経営セミナーや商工会議所の経営指導員向け講師の

税理士が起業や独立開業を支援致します。

建設業や建築業は、一取引当たりの金額が大きく、

ハイリスク・ハイリターンな特性の事業で、【お金の付き合い方】・【利益が出る仕組み】など経営手腕が重要です。

弊所では、お客様に【 お金 】・【 利益 】が残るよう

会計データを活用した経営コンサルティングを通じ

経営をしっかりとサポートします。

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら

【→自由が丘の税理士は匠税理士事務所 】

◇建築業許可申請サービス

◇建築業向け創業融資サービス

◇建築業向け会社設立サービス

◇建築業で 税理士変更の法人お客様 や 個人のお客様 はこちら

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報

建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。

建築士・設計事務所向け黒字戦略とキャッシュ経営

【 黒字経営の情報館 】

【 黒字経営サービス 】

執筆者・文責:税理士 水野智史

#建築士税理士 #設計事務所税理士

一人親方とは?独立開業で一人親方になるには、法人化も解説 (19/03/14)

ご訪問頂きありがとうございます。

弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【建設業の独立開業】に力を入れる事務所です。・今回は、一人親方とは何か?

・建設業や建築業で独立開業するには?

・一人親方になるにはどうすればよいのか?

・事業規模が大きくなって会社にする法人化

についてまとめました。

一人親方とは何か? 独立開業するには?

一人親方とは、建設業や建築業で社員を雇用せず、事業主と親族だけで事業を行なう形態をいいます。

簡単にいうとフリーランスというイメージです。・どんな仕事を幾らで請けるのか、

・あるいは請けないのか?

・外注先の利用など独自で決めて、独自で動く。

上手くいけば稼げ、上手くいかないと損します。 つまり、ハイリスク・ハイリターンな形態です。一方、建設業や建築業で会社員として働けば、

毎月一定額の給与が入ってきて安定してます。

どちらが良いかは、それぞれの人生観・仕事観で、

一概にどちらがよいということはありません。

一人親方では、仕事の内容やお客様を選べたり

価格の設定が可能になるメリットがあります。

大きく収入を伸ばし自分の思うように

仕事を作り、組織を作ることもできます。

一方デメリットは、一人であるが故に、

病気怪我・事故で収入が途絶えてしまう事です。

また、大企業と直接取引できないこともあるため、

人を雇い法人で起業する方が良い場合あります。

それでは、一人親方で成功するには

どのような条件が必要なのでしょうか?

一人親方で独立開業し成功する条件やポイント

一人親方で、【独立開業して成功する条件】は、

いろいろとあると思いますが、

【工事受注できる方=売上を上げれる方】です。

売上を上げるには、

⓵・・高い技術力や専門性

②・・得意先や外注先から信頼される人間性

③・・材料等の確保のために必要な資金力

これらを全て兼ね備えている必要がございます。独立開業し技術力・人間性に自信があるけれども、

資金面だけ自己資金が少ないという方は、

日本政策金融公庫などから資金調達するという

創業融資で弱点を補うこともできます。

売上を確保できれば、

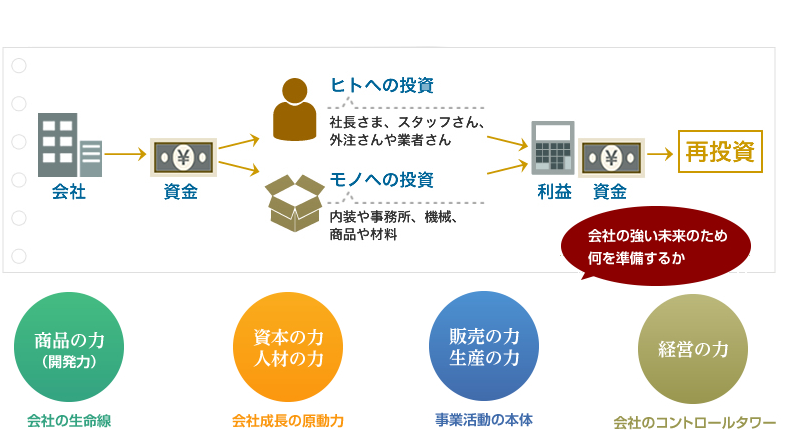

【入金は早く・支払は遅く】の資金繰り原則を抑え 【売上最大化 + 経費最小化 = 粗利最大化】を行うというポイントを抑えて黒字経営にして、

独立開業して成功する確率を高められるのです。

このような儲かる仕組みづくりをして、

会社に利益・お金を残すというプラスサイクルを生み出し

この利益とお金を、【 人 】や【 モノ 】に投資して 事業を拡大するのが、成功の方程式となります。

個人事業を株式会社にする法人化や組織形態

一人親方で独立開業するときに、

⓵個人事業主として独立開業する方法

②はじめから株式会社など会社で独立開業する方法

③個人事業が軌道にのったら会社にする方法

大きく分けて3つの方法があります。

【はじめから株式会社など会社で起業する方法】

開業後から売り上げが継続的に立つ予定があり

創業融資や許可申請もはじめから検討したい場合、

法人での起業が向いています。

また、法人ではないと取引ができない場合や、

従業員がいる場合なども法人起業が適してます。

法人で起業される方向けサービスはこちら

【 → 起業のお客様向けサービス一覧 】

【個人事業で起業し軌道にのったら会社する方法】

それでは、最初から個人事業主にしたら

ずっと個人事業かというとそうではありません。

個人事業を引き継いで、

株式会社など会社にすることも可能です。

これを【 法人化 や 法人なり 】といいます。

株式会社など会社にすることのメリットは、

・節税の幅が広くなる

・求人などで有利になる

・消費税免税や低い税率を利用した節税

・退職金制度を活用した節税

がある一方、

社会保険の強制加入などデメリットもあります。

◇個人事業から株式会社へ 法人化はこちら。

【個人事業主として独立開業する方法】

個人事業で独立開業する最大のメリットは

コストがかからず気軽に始められる形態です。

メリットやデメリット

匠税理士事務所では、お客様の状況をヒアリングし

会社 又は 個人の有利不利をお伝えし、

【法人起業・個人起業・法人化】を支援します。建設業や建築業の独立開業支援サービス

個人の方向け経理や会計、確定申告や

法人化などサービスはこちらを確認下さい。

【 → 個人事業のお客様サービス 】

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

建設業や建築業に強い匠税理士事務所

【 建設業に必要な全てがそろう事務所 】をかかげ

【 建設業に必要な全てがそろう事務所 】をかかげ

税務会計や経営コンサルティングは税理士が担当し

給与計算や社会保険など人事労務などの問題は

労務の専門家の社会保険労務士が対応します。

法律問題は弁護士が対応し、建設業許可申請は

行政書士がチームで対応しますので

社長様は本業に集中していただけます。◇事務所概要

匠税理士事務所サービスラインはこちら

◇建築業許可申請サービス

◇建築業向け創業融資サービス

◇建築業向け会社設立サービス

◇建設業の法人化・法人成りサービス

関連記事 → 建設業や建築業の個人から法人化・法人成り

◇法人のお客様は、こちらです。

◇個人のお客様は、こちらです。

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報

建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。

こちらは、個人事業主の方向けのコンテンツです。

◇法人のお客様は、こちらです。

◇個人のお客様は、こちらです。

外部リンク

ファーストコンテックは、建設業界に特化した人材派遣会社。技術者が不安なく働きキャリアアップできる環境づくりを⽬指します。

→ 株式会社ファーストコンテック|建設業界に特化した人材派遣

執筆者・文責:税理士 水野智史

工務店やリフォーム・内装の会社設立・創業融資・起業は匠税理士 (19/03/14)

匠税理士事務所は工務店やリフォーム・内装業など

【建設業の起業支援】に力をいれる事務所です。

工務店やリフォーム・内装業で独立開業するための起業支援では

【 社名と本店所在地 】のみをお決め頂ければ、書類作成や登記は税理士・司法書士にお任せという

起業支援・会社設立サービスをご用意しております。

また書類作成のみの起業支援や会社設立ではなく、

経営セミナーや創業セミナーで講師を務める 世界4大会計事務所出身の税理士を軸に【会社設立後の起業成功】までお手伝いします。

これまでに多くの起業支援を担当させて頂き、

工務店やリフォーム・内装業での起業成功には、

1 お金の調達で、成功する 2 そのお金を活かし、増やす【経営】に成功するという2つの成功が重要であると考えております。

資金が重要なのは、工務店やリフォーム業・内装業は、

一案件当たりの取引金額が大きいため、 多くの資金を必要とする特徴に起因します。基になる資金が少なければ動かせる

【 材料 】・【 人員 】に制限がかかるため、

対応できる仕事量や規模も制限がかかります。

結果、技術的には優れていても資金面で不安が残り

大規模な工事が請けられないということになり、

利益確保が難しくなってしまいます。

このようなことことから、

工務店やリフォーム・内装業で会社設立をして、

成功には資金調達が、【 最大の壁 】になります。

例えば、入金と支払いのサイクルで考えると、

①・・入金は概ね1~2か月後(1.5か月)

②・・工期は概ね1ヶ月~2か月(1.5か月)

③・・支払いは1ヶ月後という標準的な会社なら、

1.5か月 + 1.5か月 - 1ヶ月 = 2か月分不足です。仮に、会社を維持する人件費・家賃など150万なら最低300万は自己資金が必要となるのです。

一方、自己資金が十分で起業される方はまれで、

万が、一納品のトラブルや得意先の入金が少しでも遅れると資金的に更に厳しくなります。

工務店やリフォーム・内装の起業で成功するには

工務店やリフォーム業・内装業の起業成功は

創業融資による資金調達に大きく左右されます。この創業融資の成功には、

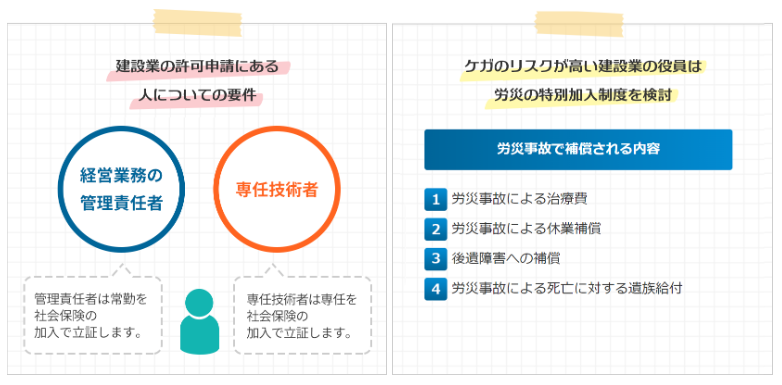

会社設立・社会保険・建設業許可が必要になります。一見、創業融資と上記は関係ないように感じますが

融資条件で【 建設業許可 】が求められるからです。

なぜなら建設業許可があれば500万円以上の大規模

工事が請けられ返済力があると見られるためです。

逆に許可が無いと返済力が低下し、 創業融資成功率も下がるというわけです。建設業許可は会社謄本・社会保険が必要になるため

会社設立・社会保険加入・建設業許可の適時完了は融資成功では、大変重要な条件になるのです。

またこれら3つを同時に動かすため、

工務店やリフォーム業・内装業の起業では

特に力量が必要になります。

匠税理士事務所では、起業セミナーで講師を務め、 世界4大会計事務所出身の税理士が担当します。これら3つを同時進行で進める経験が豊富で、

一生に一度の起業が成功するようサポートします。担当税理士・サービスはこちらで確認下さい。

【→ 起業・黒字戦略の匠税理士事務所】

独立・開業・起業向けサービスはこちらから↓

【→ 起業のお客様 サービス一覧】

工務店・リフォーム業・内装業で会社設立はこちらから↓

起業に伴う創業融資はスピード感が重要

入金まで材料・外注費・人件費が多額に出るため、

工務店やリフォーム・内装の起業成功では、

創業融資の結果が大きく影響します。

ここで重要なのは、創業融資のスピード感です。

具体的には、創業融資の申請時期です。

【最速の申請】は、会社設立・社会保険切替・建設業許可申請の手続を進め、

【 同時並行 】で日本政策金融公庫の 創業融資による借入を進めることです。そして融資申請時期を出来る限り早くする理由は、

日本政策金融公庫創業融資による借入で、

幾ら調達できるか早くに分かれば、

他の切り口での資金獲得の検討や、

事業規模縮小など早く考えられるからです。

逆にこれを同時進行で行わないと、

許可は取れたが資金調達が未完了で

創業計画書の作成から借入の申し込み

入金までの約1か月から2か月の期間、

機材などが買えず、【事業停止】にもなりえます。

弊所は、創業融資による資金調達を重視しており

こちらの業務には、経営セミナーでも講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が対応致します。

創業融資の成功率はトップクラスとなってます。担当する税理士や専門家はこちらから

【 → 匠税理士事務所の概要 】

工務店やリフォーム・内装業向け創業融資はこちら

【 → 創業融資による資金調達 】

工務店やリフォーム・内装業の会社設立

工務店やリフォーム・内装業でこれから株式会社や合同会社など会社設立する場合は、

決算期と資本金など基本設定がとても重要です。決算期をしっかりと考えて決めないと、

税金が毎年生じやすい会社になってしまい

資本金も考えないと消費税が大きく変わります。

当会計事務所では、お客様の今後のビジョンや事業内容をしっかりヒアリングした上で

株式会社や合同会社など会社設立致します。

会社設立後の建設業許可申請や

社会保険手続きの代行はもちろんですが、

経理など本業以外は全てお任せいただけます。

【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】を軸に東京都や神奈川県で創業支援を行います。

◇工務店やリフォーム業・内装業に向けた会社設立・創業融資など起業支援はこちら。

【 → 匠税理士事務所の会社設立 】

工務店やリフォーム・内装の会社設立・起業の流れ

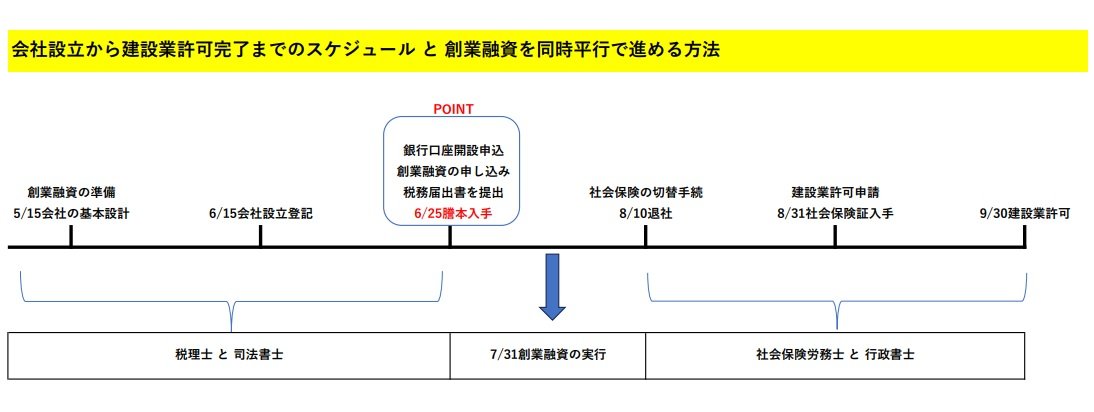

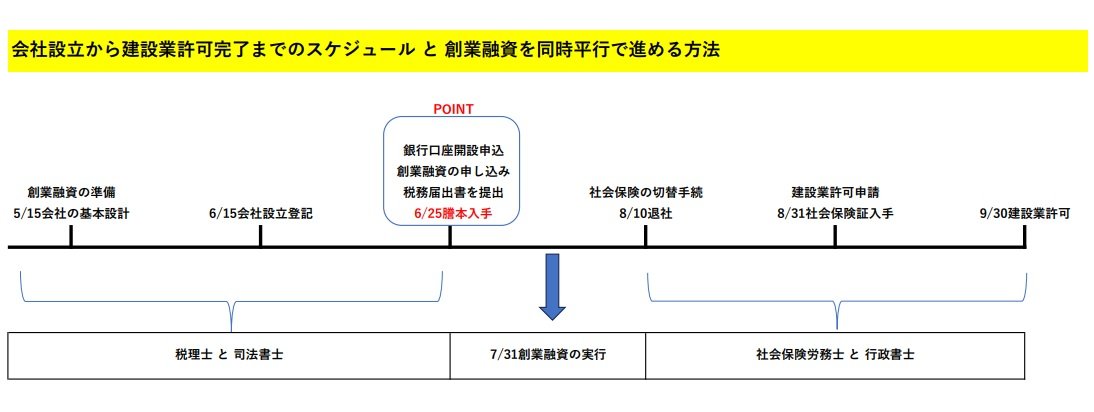

会社設立・起業後の具体的な流れを説明します。

今回は、現在会社に勤務され5月起業を考え

【 8/10退職、9月から稼働 】を例にします。

【 会社設立から建設業許可取得までの流れ 】⓵ 5月に税理士と打ち合わせ

会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定

【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】

② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続

③ 登記申請から2~3週間で謄本入手

④ 謄本入手と同時に創業融資の申込銀行口座の開設・税務署などの届出書

⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続

→ 2~3週間で新設法人の保険証入手

⑥ ⑤の後、すぐに許可申請

→ 約1か月で建設業許可取得

建設業の起業は、上記の流れとなります。

大変そうですが、専門家チームを活用すると、

一度打ち合わせで、会社名など必要事項を 決めてしまえば、後はお任せとなります。このスケジュールを表にしますと下記になります。

(官公庁の混雑具合で、多少前後します。また下記表は余裕をもったスケジュールになっています。)

建設業許可申請にも対応の会計事務所

工務店やリフォーム・内装業を始める際、500万円以上の大型案件を受注するために、許可申請が必要になります。

また、創業計画書の売上を達成するには、大型案件の遂行が必要であるため、許可取得が創業融資条件となることもあります。

つまり、許可の失敗=創業融資の失敗 という展開になってしまいます。そこで匠税理士事務所では、建設業専門の行政書士と連携し許可申請も対応します。

これまで10年以上仕事をしておりますが

【 創業融資と許可成功率は100%です。】もちろん、獲得が困難であると判断した場合には、そのようにご説明させて頂きます。

また決算期ごとの更新にも対応しますので、

お客様は本業に集中していただくことが可能です。

◇工務店やリフォーム・内装業の許可申請サービス

当会計事務所は、工務店やリフォーム・内装業のお客様の

会社設立・創業融資など起業成功を支援できる

専門性の高い社員・提携先にこだわってます。

◇会社設立や創業融資など起業・独立・開業相談会

会社設立や創業融資など起業・独立・開業をお考えの方に向けて相談会を開催中。

建設業は、【 建築工事、土木一式工事、舗装工事、とび・土木工事、大工工事、左官工事、石工事、タイル、れんが、ブロック、屋根、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ、板金、ガラス、熱絶縁工事、さく井工事、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事 他全29種 】の分野で許可申請と更新が必要です。

起業創業や独立開業に伴う許可申請を

行政書士が代行致します。

【→建設業許可申請サービス】

工務店やリフォーム・内装業の方向けの経営お役立ち情報

◇工務店やリフォーム・内装業などのお客様に向け、経営お役立ち情報を配信しております。

工務店やリフォーム・内装業の方に向けた創業融資や会社設立など起業支援につき最後まで御覧頂きありがとうございました。

執筆者・文責:税理士 水野智史

これから10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営とは (19/03/14)

『 10年後も生き残る 建設業や建築業の会社 』

どんな会社でしょうか?

色々な考え方があると思いますが、私共では 【 儲かって、お金と人が残る会社 】だと考えます。

建設業や建築業は、お客様・発注者の要望に沿って

建築物を建設するという仕事であり、

材料を仕入れ、職人さんが組み立てる仕事です。

今はこの材料が高騰し、人材は少子化と職人さんの高齢化で確保が難しくなっています。

この傾向は今後も更に続くことが予想されます。

材料の確保にはお金が必要ですし、人材確保は更に難しく、採用・教育・定着にもお金が必要です。

ゆとりある経営には、お金を生み出す儲け

つまり利益が必要となります。

①決算まで利益確定できない

→建設業向会計を適用し、完成工事の利益が毎月分かる会計を設計する。

②利益がでない

→原価や工数、取引先毎の粗利が管理できるよう提案する。

③資金が不足

→利益不足か、お金の流れの問題点か、一時的な受注過多かによって資金調達や改善を行う。

案件ごとに利益が出ていて、お金の流れに問題がなければ、現状のまま経営されて良いと思います。

利益が少ない、工期の長い案件を受注する、

大型案件受注の場合、利益着目の経営が大切です。

そうした方に、この記事がお力になれば幸いです。

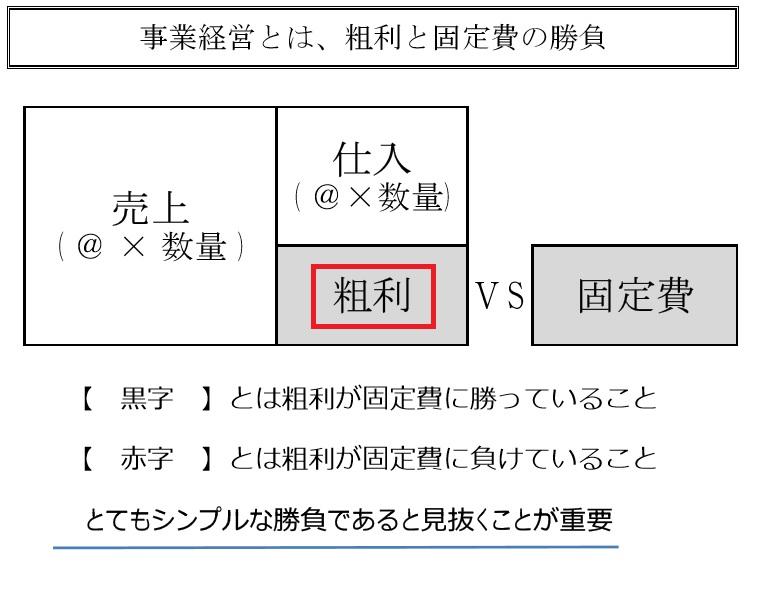

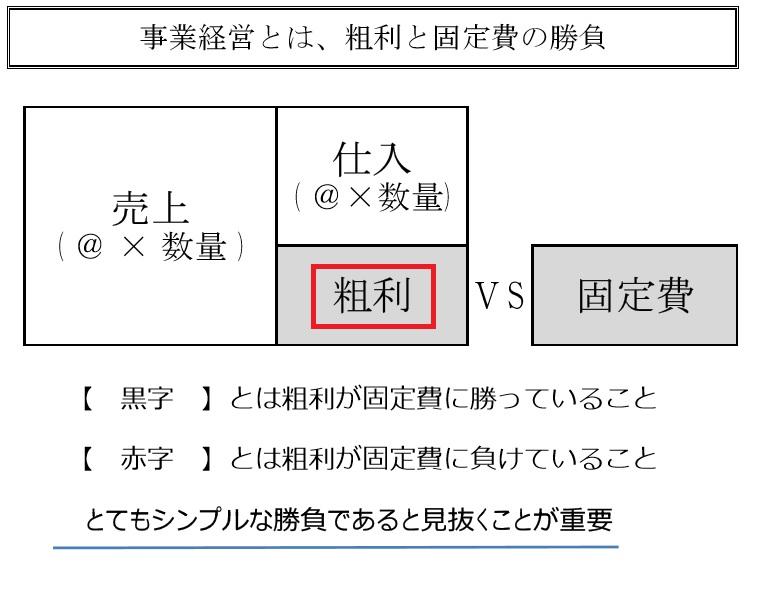

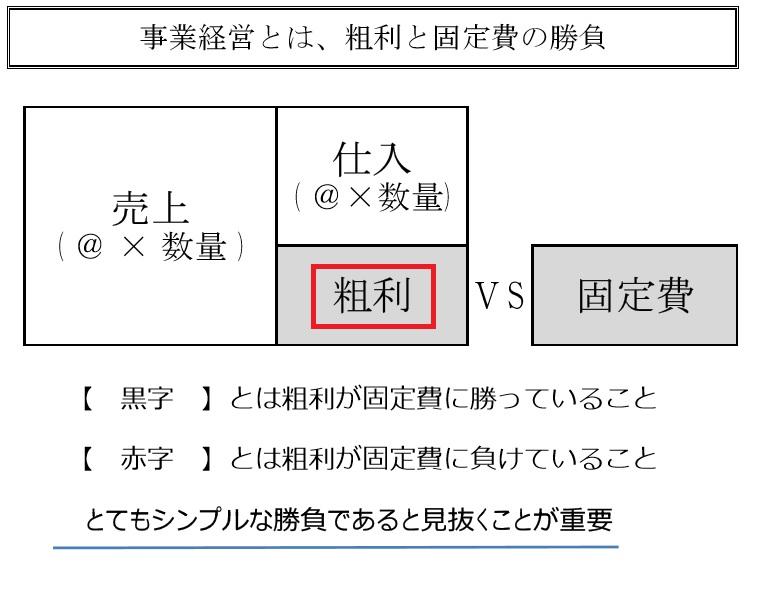

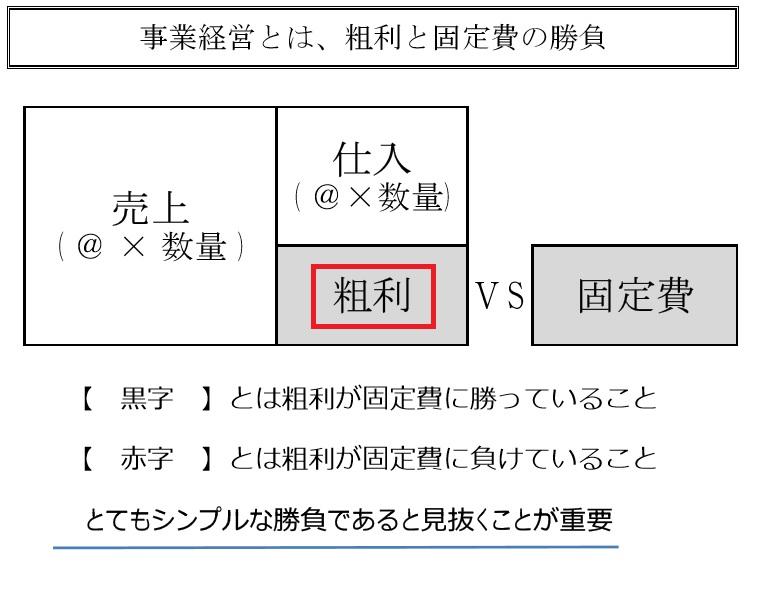

儲けの源泉である粗利で商売の8割は決まる

お金を生み出す儲けは、売上から材料費・外注費など原価を除いた粗利から生まれます。

この粗利から人件費や家賃など会社を維持するための経費である固定費を差し引いたものが、

【 本業の利益である営業利益=儲け 】です。したがって、粗利が確保できる会社は、しっかりと本業の儲けである営業利益が黒字となります。

この営業利益が黒字の会社は、

長期的にドンドンお金がたまっていき、

より良い材料・人材を確保していき、更に利益を

出していくというプラスのサイクルになります。

逆に営業利益が赤字なら、お金が減りますので、

良い材料・人材を確保するのが困難になるという

マイナスのサイクルになってしまいます。

そのため、まず儲かる商売の仕組み作りの軸である

【 粗利の最大化 】が重要となるのです。

利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説は

こちらからご確認下さい。

【利益が残る、利益が増える会社作りのポイント】入出金サイクルを軸にお金がたまる会社を作る

儲けがでると、会社にお金がたまってきます。

ただ、お金がたまる会社作りには、長期的でなく、

より早くお金がたまる会社にする意識が重要です。

そのために、【入金は早く、支払いは遅く】という

入金と支払サイクルを取引先と交渉したり、

大規模工事は原価相当を前金で頂くなどお金が

たまりやすい仕組みを作ることになります。

例えば、預金残高5,000万円で、売上10,000万円

3か月後入金で、材料外注など原価5,000万円が

月末支払の場合、月末の預金残高は0円になり、

3か月後の預金残高は10,000万円になります。

一方、預金5,000万で売上10,000万1か月後入金で

材料外注費など原価5,000万も1か月後払の場合

預金残高は5,000万が底になり、

1か月後の預金残高は10,000万円になります。

前者の場合、入金まで一時的に資金が厳しくなり、

他の大きな工事の支払いができず、後者の場合、お金はありますので他の工事も

同時並行で進め利益をあげられます。

もちろん、融資などでつなぐことは出来ますが、

より多くのお金を動かせ、お金をためやすいのは、

【入金は早く・支払いは遅く】という入出金サイクルを

作った会社であることは明らかです。

【お金がたまる会社づくりのポイント解説】

儲かる仕組みでお金がたまる会社を作ると、

銀行もよりお金を低い金利で貸してくれたり、

優秀な人材により良い条件を出せるため、

人も採用しやすいなどプラスサイクルにつながります。

10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営は、

【 地道に利益率の改善を行い、】

【 入金と支払の条件の交渉することを通じ、】

儲かる仕組みと、お金がたまる会社づくりをし、

材料・人材の争奪戦に勝ち残れる会社ではないでしょうか。

匠税理士事務所は経営支援に力を入れております。

所属税理士やサービス詳細は、

こちらからご確認をお願いします。

【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

経営成績表決算書・経営事項審査(経審)

決算書で、これまでの経営結果が分かります。

まず利益剰余金をみると会社経営がこれまで

順調なのか否かが分かりますし、

現預金など流動資産と負債バランスみると、

お金がたまりやすい会社か否か分かります。

経営成績表の決算書を基に計数化したものが、

経営事項審査(経審)で、こちらを基に入札評価がされます。

結果、儲かっている会社、お金がたまる会社は、

入札や新規得意先で多くのチャンスが入ってくる

好循環が生まれます。

こうした理由からこれから10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営とは、

【儲かってお金がたまる会社作りを目指す経営】ではないかと考えております。

以下で利益はどこから生まれるか、【利益の源泉】につき記載します。【 建設業界・建築業界で利益を出すには工事と人材選択が重要】

また、これからの建設業界での生き残りでは、

売価の最大化への取り組みは不可欠です。

こちらでは積算見積もりを通じて【 売価最大化 】につき記載します。【 建設業・建築業で会社の利益を最大化する売価経営戦略とは】

建設業や建築業の経営支援に強い会計事務所

匠税理士事務所は、目黒区自由が丘にある事務所で

経営セミナー講師の世界4大会計事務所出身の税理士が

経営コンサルティングを担当します。

毎月の会計・税務はもちろんですが、これらの数字を活用した経営コンサルティングを通じて、

会社の黒字化とお金がたまる会社づくりをサポートします。

建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。

担当税理士や提携専門家詳細は、

こちらからご確認をお願いします。

◇建設業の関連記事

○法人のお客様

○個人のお客様

給与計算や社会保険の手続きをはじめ、

建設業許可申請や更新業務・入札参加のための

サポートを提携行政書士・社会保険労務士とチーム対応します。

建設業許可申請はこちらから確認下さい。

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

建設業・建築業の起業資金の調達など

創業融資サービスはこちらから確認下さい。

【 → 税理士による創業融資 】

建設業・建築業で株式会社・合同会社など

会社設立サービスはこちらから確認下さい。

【 → 目黒区の税理士による会社設立】

10年後も生き残る建設業の経営支援など

起業・創業支援はこちらから確認下さい。

【 → 東京都で税理士の起業支援】

個人で独立開業し会社に変更するための

法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。

【 → 東京都で税理士の法人化・法人成り】

◇匠税理士事務所概要

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報

執筆者・文責:税理士 水野智史

#建設業10年後

#建設業会社経営

デザイナーや広告代理の会社設立・創業融資・起業は匠税理士事務所 (19/03/14)

WEBサイトにご訪問ありがとうございます。

弊所は、デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業に強い会計事務所です。

デザイナー・広告代理店などクリエィティブ業は、

時流、技術革新など最先端をゆく事業であるため、

取り巻く環境(得意先の趨勢・業界の動き)が変動し、業績が浮き沈みしやすい性格があります。 一方で利益率が高く、流れに乗れれば利益を出しやすい事業という特徴もあります。この性質から資金を比較的多めに留保しておき、環境の変化に臨機応変に対応できる体制を常に構築しておく必要があります。

そこで重要なのは、創業融資などの資金調達と、

資金を社内に蓄えながら税額を圧縮する留保型節税対策とがとても重要になります。

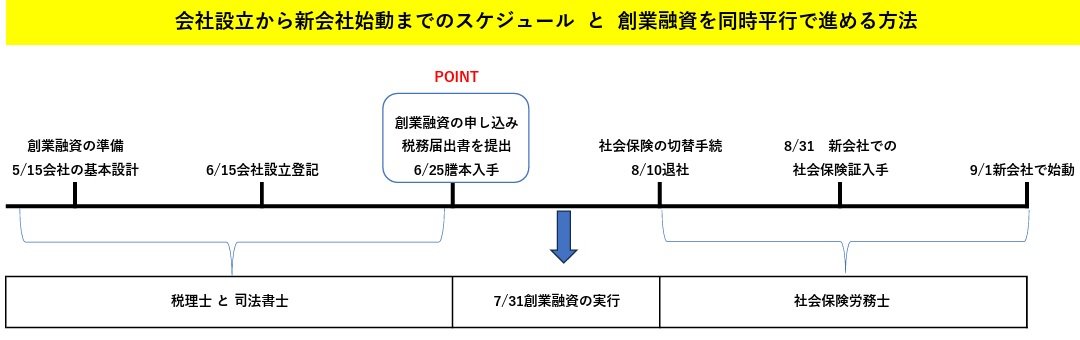

デザイナーや広告代理店の起業成功は、創業融資がポイント

デザイナーや広告代理店、クリエイティブな事業をこれから行うため起業する場合には、

以下のような流れとなります。

現在会社勤務で、【5月起業を考え、8/10退職、9月から稼働 】を例に説明します。

【 会社設立から事業開始までの流れ 】

⓵ 5月に税理士と打ち合わせ

会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定

【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続

③ 登記申請から2~3週間で謄本入手

④ 謄本入手と同時に創業融資の申込

銀行口座の開設・税務署などの届出書

⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続

このスケジュールを表にしますと下記になります。

ポイントは、会社設立・社会保険の切り替え・税務署等官公庁への届出という手続き業務を進め、

【 同時 】に日本政策金融公庫の創業融資による資金調達を進めておくことです。起業時は、資金的に余裕がないため、できる限り早く軌道にのせる必要がありますが、

日本政策金融公庫の創業融資は申し込みから実行まで1か月ほど要します。

日本政策金融公庫創業融資を同時に進めることで、この1カ月を無駄にしないで済みますし、

創業融資による資金調達で、幾ら借り入れができるか早くに分かれば、

他の方法での資金調達の検討や、規模・初期投資の縮小を早く判断できるからです。

なお、この創業融資は、一般的に1,000万円が初回限度額となります。

なお、この創業融資は、一般的に1,000万円が初回限度額となります。

最初から1,000万円を超えるような調達計画の場合には、見直した方が無難です。

ここで無事資金調達ができれば、安心して事業に打ち込むことが出来るようになり、

広告制作やデザインに集中できるといった好循環にもつながります。

また、最初から納品までに時間がかかる大規模案件がきても対応が可能になります。

このような理由から匠税理士事務所では、デザイナーや広告代理店で起業される方に向け、

創業融資の支援を行っております。

詳細はこちらからご確認をお願い致します。

デザイナーや広告代理店の起業支援に強い税理士による会社設立

匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身の節税対策に詳しい税理士がデザイナーや広告代理店の起業支援を行っております。

デザイナーや広告代理店などクリエィティブ業は、

一取引当たり金額が大きく、少人数対応なため、

比較的利益が出やすいという特徴がございます。

そのため、稼いだ利益をしっかりと会社に残すための留保型の節税対策が重要になるのです。そして節税対策でとても重要なのは、決算期です。

この決算期をしっかりと考えて決めておかないと、

予想外の税額が出てしまう事につながります。

そこで匠税理士事務所では、初回面談で会社名や資本金などの会社の基本設計を行うときに

事業の流れである商流を、しっかりと伺った上で、【 最適の決算期 】をご提案致します。

会社設立後も、経理は全てお任せで代行させて頂き、高度な専門性を駆使した利益のシミュレーションから節税対策まで行います。

詳細はこちらからご確認をお願い致します。

起業後の経理代行や経営支援、節税も充実の税理士事務所

起業した後は、売上確保やお金の調達以外にも経理や給与計算など

色々とやるべきことが出てきます。

これら本業以外のことを全て自分で対応するとなると、時間がかなりとられてしまうのも事実です。また、こうした経理や給与計算に対応できる人材を創業当初から雇用するのは、

人件費が膨らみますし、採用が困難なため得策とはいえません。

このような起業家の方を支援するため、匠税理士事務所では、経理は書類を送るだけで、

後はお任せの経理代行・タイムカードに打刻するだけで対応の給与計算など

社長が本業に集中できるようサポート致します。

また、会社拡大の際の資金繰りや利益率など経営の問題につきましても、

世界4大会計事務所出身で経営セミナー講師を務める税理士がコンサルティング致します。このように匠税理士事務所は、経理や給与計算など本業以外の代行と経営支援を通じて、

お客様の事業発展のお手伝いを行っている税理士事務所です。

所属税理士やスタッフなど事務所の詳細につきましては、こちらからご確認を頂けましたら幸いです。

【 → 匠税理士事務所について 】

起業時や創業時に活用できる補助金や助成金も対応可能

匠税理士事務所では、起業時や創業時の資金調達方法の一環として、

補助金や助成金の活用も提案致しております。

起業時は設備投資や創業に伴い人材を雇用するなど大きな投資の機会が出てきます。

その際に、一部の支出を国の制度を利用して補助してもらうという発想も重要です。匠税理士事務所では、補助金専門の中小企業診断士や、

助成金に特化した社会保険労務士と連携して起業時の資金調達をサポート致します。

起業時に活用できる補助金や助成金につきましては、こちらからご確認をお願いします。

→ 起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行

デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業に強い税理士や会計事務所に

顧問契約を変更したいというお問い合わせも多く頂いております。

デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業の方に向けた匠税理士事務所のご案内は

こちらからご確認をお願いします。

→ デザイナーや広告代理店の税理士・会計事務所は匠税理士事務所

デザイナー、クリエイターや広告代理店を個人で経営する場合は、

源泉所得税などが重要となります。こちらにつきましてもお役立ち情報をまとめております。

【 デザイナー・コーディング(コーダー)などIT業の源泉税 】

匠税理士事務所のサービスや料金はこちら

→ 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所

会計事務所の起業支援対応エリア:世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区全域の創業独立の成功をサポート

ビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業に強い会計事務所は匠税理士 (19/03/14)

匠税理士事務所は、ビル・店舗の清掃管理やメンテナンス、クリーニングなど清掃業に詳しい税理士事務所です。

こちらは、これから既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様に向けた記事となります。

◇起業される方はこちらです。

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業の特徴は、初回は機材などの購入費用がかかりますが、

これらを取り揃えると人材の採用と確保がポイントになります。

いい人材を確保できれば、固定契約による安定的した収入を軸に、

スポットでの契約を織り交ぜることで、比較的収益を安定化させることができる特徴があります。

逆に人材の確保が難しければ、案件数をふやせなくなるため、収益は低下するという特徴があります。

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業で成功するには

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業で成功するには、

【 人材の採用 と 確保 で同業他社と差別化 】これが重要です。いい人材が採用出来て、辞めずに残ってくれる会社は、案件数を右肩上がりに増やせます。

工具や道具はお金を出せば変えますので、やはり人材が生命線。

この人材の採用と確保でノウハウを有しているか否かが非常に重要となります。

さらに言えば、稼いだ利益をこの人材の採用と確保に投資できるかどうかということです。

粗利をしっかりと残せる元請けになる努力

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業などは、

【 粗利 > 固定費 】、つまり黒字となるよう粗利率が適正になっているかがとても重要です。

粗利が高い業種では、人材を余分に確保しても安定的に経営ができますし、

様々な打ち手を打つことができます。

そして粗利率を確保するためには、元請けになることが極めて重要です。

それではビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業で元請けになるにはどうすればよいのでしょうか?

・目の前の仕事を全力で行い紹介を増やす

・紹介をしてくれそうな提携先を増やす

・HPやSNSといったWEBなどインターネット広告を行う

・チラシやポスターなど広告を行う

など知ってもらう努力は、何でもやること。

そして、知ってもらって選んでもらうということで、

客数が増えて、高い売価の交渉が可能になる。という好循環が生まれます。営業・販売促進というと何だか大変そうですが、

自社のことを知ってもらうための努力は何でもやるという姿勢が重要です。

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業に強い匠税理士事務所

匠税理士事務所には、ビル・店舗の清掃管理、クリーニングに強い税理士が所属しております。

世界4大会計事務所出身で経営セミナーで講師を務めており経営のアドバイスや節税対策コンサルティングにも定評がございます。

また、給与計算や社会保険手続きなど人事労務については、社会保険労務士と連携し

日本政策金融公庫などの金融機関とも連携し融資のサポートも行っております。

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業の社長様が本業に集中できる環境を提案致します。◇匠税理士事務所の所属税理士や提携の専門家

【 → 自由が丘の匠税理士事務所概要 】

【 → 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所...TOPページ 】

会計事務所対応地域/世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域・神奈川

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングで株式会社など経営をされている方で、税理士変更をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業のお客様向けサービス

ビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業に強い会計事務所をお探しの方は匠税理士事務所へご相談下さい。

お金が不足しないキャッシュストック経営や資金調達や黒字戦略会議が特徴的なサービスで、起業と黒字戦略に特化した会計事務所です。サービスはこちらからご確認下さい。

◇コンサルティングサービス

◇経営お役立ち情報

建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 (19/03/14)

建設業や建築業で会社経営をされている方は、

【 経営事項審査(経審)】という言葉を何度か耳にされると思います。

この経営事項審査(経審)とは、何でしょうか?

色々な説明があると思いますが、簡単に解説すると、

【 毎年の会社経営に関する健康診断 】 これが一番しっくりと分かりやすい気がします。

この会社の健康診断を数字化した成績表が、【 経営事項審査(経審)】であり、

この経営事項審査では、経営の規模・状態・技術・その他の項目につき、

29の業種ごとに計数化して評価測定することになります。

入札に参加しようとする建設業者は、それぞれの許可業種に応じて経審を受けなくてはなりません。

そして東京都や区、市町村などの各自治体が自分たちの公共工事を発注する際に、

工事の規模や求められる技術レベルなどに応じて、

この工事は経営事項審査(経審)〇〇点以上なら大丈夫という一つの指標にしたり、

民間工事でも相手企業の与信調査(信頼できる会社かどうかの判断)に使われるのが主な目的です。

経営事項審査(経審)を受けるとどんなメリットがあるのかを解説

なんとなく大変そう、難しそうな経営事項審査(経審)・・・・・

それでは多くの会社が、経営事項審査(経審)=会社の健康診断を

毎年受けるのは何故でしょうか? これを受けると多くの良いことがあるのです。

経審メリット 1 公共工事の入札に参加可能になる

東京都や区、市町村などの各自治体の工事は、比較的メリットが多いです。

例えば利益確保がしやすい、代金の回収が確実など民間工事に比べると割が良い工事が多いですが、

公共工事は入札に参加して落札(工事を受注)しなければなりません。

入札に参加する場合には建設業法第27条の23で、

経営事項審査(経審)を受けなければならないと規定されているため避けては通れないのです。

◇ 公共工事の入札とは何か、メリットのまとめはこちらからご確認ください。

【 関連記事 →入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説 】

経審メリット 2 自社分析を通じて現状を簡単に把握できる

【 敵を知り 己を知れば 百戦危うからず 】という孫子の兵法にあるように

自社の状況を的確に分析するという経審は、毎年の会社経営状態が健康なのか、

そうでない場合は、資金面・人事面・売上面などどこに問題が出ているか把握し、改善策の気づきになります。

毎年経審を受けることで人間の体のように早期発見、治療ができます。

会社の場合には、発見が遅いと赤字(お金が流れ出ます)、優秀な人材が退職し流れ出ます。

これを毎年経審を受けることで、会社を離れてみて、修正するというイメージです。

また、役員貸付金や債務超過など経営事項審査(経審)で問題になる項目は、

金融機関で融資を受けるときにも問題になる項目でもあります。

建設業・建築業は業種的には資金を多く必要とするため、銀行との付き合いは重要で、

課題に向き合うことで、お金や人がどんどん利益を生み、

銀行が融資をしたくなる会社に近づくことにもなります。

また、入札である以上、落札して受注できることもあれば、

ライバルである同業他社に競り負けることもあると思います。

そうなると何故負けたのか、他社はどんな工夫をした経営をしているのか

自社が追いつくには・・・・という他社との分析という視点が経営に加わります。

これはスポーツや勉強と同じでライバルがいる方が確実に成長します。

経営事項審査(経審)に参加する場合には、

CIIC(一般財団法人 建設業情報管理センター)で経審の結果を見ることができます。

自社の結果もライバルに見られてしまいますが、

特別な事情がない限りは、同業他社との競争をしている方が経営の改善を通じて

利益を出せる体質になる場合がほとんどです。

改善を意識している会社とそうでない会社どちらが良くなるのかは明らかですね。

もちろん、匠税理士事務所でも利益が出るように経審を基に毎期決算の度にコンサルティング致します。

匠税理士事務所の建設業や建築業の経営支援サービス

匠税理士事務所は、建設業や建築業の経営に必要なすべてがそろう会計事務所を目指しています。会計税務サービスは当然ですが、社会保険や給与計算など人事労務や、

建設業の許可申請サービスもご用意致しております。

これは提携している人事労務の専門家である社会保険労務士や、

許可申請の専門家である行政書士とのチームで仕事をすることで実現しております。

また、工事での納品トラブルや代金の未回収など法務問題にも、

提携の弁護士と連携して対応致しますし、資金調達が必要な会社様には、

日本政策金融公庫や銀行・信用金庫など提携の金融機関のラインで資金調達もサポートします。

各分野のスペシャリストが専門性を発揮することで本業以外のこともしっかりと対応でき、

お客様が本業に集中できる環境づくりに取り組みます。

◇所属税理士や提携先などは、こちらです。

【 → 匠税理士事務所の概要 】【 → 仕事への考え方 】

◇建設業専門の行政書士による建設業許可申請代行サービスは、こちらです。

☆建設業許可申請サポート

建設業や建築業の経営ノウハウや経営ポイントの解説

◇建設業や建築業の経営のポイント解説

利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説はこちらからご確認下さい。

【 利益が残る、利益が増える会社づくりのポイント解説 】

【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説

建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。

◇建設業や建築業の起業相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇東京都23区の匠税理士事務所TOP

世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所

世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所

◇建設業や建築業サービス

○法人のお客様

○個人のお客様

建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方 (19/03/14)

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

弊所は建設業に詳しい税理士がいる事務所です。

今回は建設業の会社様からご相談を頂きます

源泉所得税の考え方とその計算方法や

納付書の書き方をかんたんにまとめました。

源泉徴収する所得税の考え方・計算方法とは

まず源泉所得税とは、会社から個人の外注先に

100,000円を支払うとすると、

仕事の内容によっては、

100,000円 × 10.21% =10,210円を

外注先から徴収し、89,790円のみ外注先に支払い

10,210円は会社が源泉税を納付する制度です。まとめると以下のような表になります。

なお、ここでポイントになるのは、

相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、

個人事業主かで源泉税の扱いが変わることです。

【源泉徴収の必要性】 ・外注先が株式会社や合同会社など法人の場合【 源泉徴収の必要はありません。 】

・外注先が個人事業主である場合【源泉徴収が必要 と 不要な場合があります。】

(仕事内容で源泉の必要有無が分かれます)

建設業や建築業で源泉所得税が必要な仕事の範囲

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の

源泉徴収の対象となる範囲は、

法律で以下のように区分されております。

逆に言うとここで列挙されていないものは、 原則、源泉徴収の必要がないことになるのです。1 原稿料や講演料など

2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、テニスの 選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

5 芸能人や芸能プロダクションを営む

個人に支払う報酬・料金

6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、

客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる

バンケットホステス・コンパニオンやキャバレーに

勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を

約することにより一時に支払う契約金

8 広告宣伝のため賞金や馬主に支払う競馬賞金

建設業の源泉税計算方法・納付に関係するのは、

・土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金

・測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金

・建築士の業務に関する報酬・料金

・建築代理士の業務に関する報酬・料金

などが源泉徴収の対象になります。

逆に個人事業の職人さんの作業に関する報酬は、 こちらに規定されていないため、 源泉徴収の必要がないということになるのです。建設業や建築業の源泉所得税の計算方法

個人の方に外注費を支払う場合で、

上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、

所得税を天引きして納税する必要がございます。

それでは、源泉税の計算方法及び納付書記載方法は

具体的にはどのようになるのでしょうか。

1.源泉所得税の計算方法について

① 外注さんから消費税を請求されていないケース

( 請求書で消費税が区分されていない場合 )

・外注費 100,000円(消費税込み)

・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円

・支払額 100,000円-10,210円=89,790円

② 外注さんから消費税を請求されているケース

( 請求書で消費税が区分されている場合 )

・外注費 100,000円(消費税抜き)

・消費税 100,000円 × 10%=10,000円

・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円

・支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円

=99,790円

※原則、税込額に10.21%をかけ天引きしますが、

請求書で報酬と消費税が明確に区分されてれば、

税抜金額に10.21%とすることも可能です。

納付書の書き方と納付方法

外注さんからお預かりした源泉税は、

支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、

銀行または郵便局で納付する必要がございます。

例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、

7月10日が納期限となります。

納期限より一日でも過ぎてしまいますと、

不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する可能性がありますので注意が必要です。

ちなみに不納付加算税は、原則納付額の10%です。

納付書の書き方は次のようになります。

なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ

持参しても納付できないことがございますので、

最低限必要な記載事項に留めてます。

建設業や建築業に強い匠税理士事務所の紹介

匠税理士事務所では、建設業や建築業のお客様が

多くいらっしゃるため建設業や建築業の税務知識や

経営コンサルティングノウハウが豊富など強みがございます。

匠税理士事務所サービスや税理士はこちら

担当税理士や提携専門家はこちらを確認下さい。

【 →自由が丘の税理士は匠税理士事務所】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

各サービスラインは以下でご確認下さい。

建設業・建築業での起業資金調達など

創業融資サービスはこちらから

【 → 税理士による創業融資 】

建設業・建築業で会社を作るための

会社設立サービスはこちらから

【 → 世田谷区の税理士による会社設立】

納付書の書き方など経理教室・経理代行など

起業・創業支援はこちらから確認下さい。

【 → 東京都で税理士の起業支援】

個人から会社に組織変更するための

法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。

◇建設業や建築業の方に向けたサービスはこちら

○法人のお客様

建設業や建築業でこれから起業をしたい、会社設立をしたい方

建設業や建築業で税理士変更したい方

○個人のお客様

建設業や建築業でこれから独立をしたい、個人事業の方

建設業や建築業で個人事業を株式会社にしたい方

◇建設業や建築業の起業相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

執筆者・文責 税理士 水野智史

#納付書書き方

#源泉所得税納付書

#源泉納付書書き方

ハウスクリーニング・清掃業の会社設立・起業創業・独立開業は匠税理士 (19/03/14)

匠税理士事務所は清掃業の起業支援に強い会計事務所です。

こちらは、これから起業される方に向けた記事となります。

◇既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様はこちらです。

清掃業は、開業資金がかからない一方で、 粗利率が高く、どの時代にも必要にされるという非常に魅力的な事業です。

このクリーニング・清掃業で独立開業する場合は、大きく以下の2つが重要になります。

1・・お客様に満足していただける技術力とノウハウ 2・・車両や機材などの初期投資と集客にかかる資金上記の1は、これからクリーニング・清掃業で起業を考えられている方の多くは、

技術力とノウハウには自信があると思います。

したがって起業時の課題になるのは、2の開業資金の確保となります。

クリーニング・清掃業の創業融資による資金調達と起業支援

得意先によりハウスクリーニングなのか、店舗やビルなどの清掃・原状回復業、メンテナンスなのかを問わず、

機材の初期設備投資は必要ですし、

これらを載せて現場へ移動するための車両は不可欠になります。

また、すぐに得意先に恵まれるケースはまれで、

多くの場合は不動産管理会社様やオーナーに自社を知っていただくため営業活動も必要になります。

そのため、会社の維持費で月額固定費の半年分と初期の設備投資の資金を確保しておくことが重要になるのです。

こうした初期設備投資と運転資金で最低300万円、できれば500万円は確保し起業するのが理想です。

創業融資支援サービス

匠税理士事務所では、起業時の資金調達の重要性を熟知しております。

創業融資に強い税理士が計画書作成をサポートし、金融機関との融資面談にも同席し、融資による資金獲得成功を支えます。

日本政策金融公庫と連携した創業融資による資金調達でトップクラスの実績がございますのでクリーニング・清掃業で独立開業の際は、お気軽にご相談ください。

クリーニング・清掃業の起業時の課題を理解した税理士が、創業融資による資金調達を問題解決をお手伝い致します。

◇創業融資支援サービス

◇創業融資の情報館

クリーニング・清掃業の会社設立 | 独立開業サポート

会社で独立開業をするときには、社名や会社の決算期、資本金などをどうするかという基本設計が必要です。

これを誤ってしまうとと

また、

匠税理士事務所では、初回お客様の今後の展望やお考えをじっくりとヒアリングし、最適な会社の設計ができるようサポートします。

【 一生に一度の会社設立成功 】のため 株式会社や合同会社などの会社設立の登記から税務署や都税事務所への届出、<社会保険事務所への手続きなどもお手伝いします。

◇会社設立サービス

◇会社設立の情報館

起業や創業支援に強い匠税理士事務所の特徴

弊所は、【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】をコンセプトに、会計や経理、税務のアウトソーシング以外にも給与計算、社会保険手続きなどの労務、

契約書作成やレビューなどの法務にも対応できる環境をご用意しております。

そのため、提携先の社会保険労務士や弁護士、中小企業診断士などは、各業界でトップレベルの人材でチームを編成しております。

経営のご相談は、世界4大会計事務所出身で、経営セミナーで講師を務める税理士が対応致します。

事業が伸びるにしたがって、見えにくくなる会社の課題

粗利面は適正なのか、資金繰りに問題は無いのか、社員の採用教育面など人事関連は適正かという経営面のご相談もお任せください。

◇所属税理士や提携先の専門家など事務所概要

→ 目黒区自由が丘の40代若手税理士や会計事務所...匠税理士事務所の会社概要

→ 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所...TOPページ

◇ハウスクリーニング・清掃業のお客様向けその他のサービス

既にハウスクリーニング、原状回復工事やメンテナンス管理など清掃業を経営されている方で、

税理士法人や会計事務所の変更をご検討されている方は、下記をご確認いただけますと幸いです。

◇既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様はこちらです。

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所で、

ハウスクリーニング、原状回復工事やメンテナンス管理など清掃業の会社設立・創業融資など独立開業支援に強い会計事務所です。

建設業の残業・時間外労働2024年上限規制と建築業人手不足 (19/03/14)

【2024年・令和6年4月】から建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制が始まります。

建設業界の人手不足は深刻で、若手を中心に人材流出をストップさせるため働き方や、環境改善が必要です。

人手不足は他の業種でも深刻ですので、

人材獲得や確保のため改善が進められており、設業界から異業種へ人材流出を止められません。

このような厳しい環境のなかでも、

2024年4月から建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制が始まります。この残業・時間外労働の上限規制に備えるためにも業務効率の見直しや人材の配置などの改善など対策が必要になります。

建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制とはどんな制度

労働基準法では会社に所定労働時間を定めることを義務づけています。

この所定労働時間を超え社員を労働させる場合には【 時間外労働 】となり、以下のような上限が設けられています。

1 残業時間上限は、原則月45時間、年360時間

2 特別な事情がない場合、上限を超えられない

3 特別な事情で、労使合意ある場合も、

年720時間以内、複数月平均80時間内(休日含む)

月100時間以内(休日労働を含む)を超えられず、45時間を超えるのは年6カ月まで。

と残業・時間外労働を法律で定義づけてます。これまでは、建設業は残業・時間外労働の上限規制の適用除外となっていました。

そのため、少数精鋭の会社も、何とか個の力で乗り切ることができたところもあると思います。

この適用除外が2024年3月31日終了します。 2024年4月からは一般企業と同じように上限規制ルールを守らないといけません。

2024年4月からは一般企業と同じように上限規制ルールを守らないといけません。

残業・時間外労働の上限規制は、月45時間ですが

これは1日になおせば約2時間になります。かなり短いのではないでしょうか?

特に建設業や建築業は、仕事の納期との関係や、

地盤の問題など想定外の事項が出てきたり臨機応変な対応が求めらる事業です。

このような特徴からどうしても残業が多くなりがちな事業でもあります。

しかし、このような事をいってはいられません。

仮に2時間を超える残業・時間外労働が常態化している状態であれば、

すぐに業務効率化・人材確保と育成や配置転換などの環境改善など対策が急務となります。

残業・時間外労働の上限規制問題は、工事の進め方を難しくするだけにとどまらず、

割増賃金率大きく上昇するで人件費が増加し、

利益を圧迫することも理解することが重要です。

中小の建設会社の場合、

1日8時間・週40時間を超える残業・時間外労働は、割増率25%で給与計算するように定められてます。

残業・時間外労働は、割増率%を2023年4月以降は50%に引き上げなくてはなりません。

これまでゼネコンなど大企業は割増賃金率50%で義務化されてたのですが、 中小の建設会社にも及ぶ形になるのです。

建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制によるよる人件費の向上の影響を考えると、

時間外労働の上限規制を超えないように残業削減の努力するだけで業績を出すのは難しくなります。

ならなら、工事で社員が残業すると割増賃金率50%が適用になるわけですから、

人件費アップで給与が上がれば社会保険料も連動して上がりますので、

確保できる利益は減少する展開になります。できるだけ所定時間内で作業を行えるようにし、社員に残業をさせないための工夫が求められます。

建設業の経営支援が充実の匠税理士事務所

匠税理士事務所では、時間外労働・残業規制対応への人員増加、割増賃金等の人件費増に利益確保をどうするか利益戦略コンサルティングを行います。

黒字になるか、赤字になるかは、

【 粗利 】 VS 【 固定費 】で決まります。

人件費増加で固定費が増えるなら、粗利をそれ以上に増やばいいだけです。

【 弊所には世界4大会計事務所出身 】経営セミナー講師を歴任する40代税理士が所属し独自コンサルティングサービスを用意してます。

これらを通じて、【お客様に利益とお金を残すこと】、

を使命に事業に取り組んでおります。

結果として、多くの建設業の方に支持頂いてます。サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇相談会建設業許可申請の代行

【 黒字経営サービス 】

財務会計や税務申告、節税対策など建設業に必要な全てがそろう税理士事務所で年商3,000万~10億まで対応可能です。

匠税理士事務所のサービス全般は、こちらでご確認をお願い致します。

2024年4月~給与計算・就業規則も対応人事労務コンサルティング

2024年4月からの建設業・建築業界での残業・時間外労働の上限規制に対応するため

人事労務のスペシャリストである社会保険労務士と連携した人事労務コンサルティングも対応します。

給与計算や組織化のための就業規則など人事労務の専門家である社会保険労務士が

お客様の大切な会社をしっかりとお守りします。

建設業のお客様には、残業・時間外労働2024年上限規制問題も

【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】といって頂けるような環境をご用意しております。◇労務コンサルティングサービス

【 → 人事労務コンサルティングサービス 】

建設業界の残業時間や時間外労働に関する2024年4月・令和6年4月からの上限規制と建築業人手不足につき最後まで御覧頂きありがとうございました。

建設業キャリアアップシステム・ccus登録義務化やメリット・デメリットとは? (19/03/14)

建設業界は、リニア・万博・マンションなど工事増加に対し

人材確保が追い付かない人手不足状態にあります。

更に2024年4月から残業上限規制が始まり、 この人手不足の状況は加速するものと思われます。この人手不足が深刻化する建設業界対策一環で

国土交通省が建設キャリアアップシステム・CCUS制度を始めてます。

建設キャリアアップシステム・CCUSでは、

建設業に関する社員の保有資格や社会保険加入履歴、就業履歴等を管理する制度目的があります。

国土交通省は2023年度から「全工事でCCUSの完全実施」を目指しており

大手ゼネコンなど建設会社のみの制度ではなく

中小建設会社に関係する制度です。

(将来、ccus登録義務化は想定されます)

建設業界や建築業界のマイナンバーカードのように

中小建設会社から大手のゼネコンまで全ての建設業を対象にしたいという制度となります。

建設キャリアアップシステム・CCUSの具体的な制度運用ポイントは以下のようになります。

建設キャリアアップシステム・CCUSの具体的な制度運用ポイントは以下のようになります。

1 技能者情報を登録したICカード・ccusカード交付

2 登録技能者が現場に入る際、ccusカード読み取り

3 登録技能者ごとの現場就業実績・研修受講記録

4 登録技能者のレベルでCCUSカードが

4段階のレベルに色分けされる

5 所属技能者のレベルや人数等に応じ

施工能力が4段階レベルで格付けされ、

団体・国土交通省サイトで公示される

建設キャリアアップシステム・ccusメリット・デメリットの解説

建設キャリアアップシステム・ccus最大のメリットは、

登録技能者の技術・専門性が把握可能になる点で工事の元請け事業者に対し

「自社にはこうした有資格者が在籍している」

ということをしってもらいやすくなります。

会社の専門性や技術力を先方に伝えられれば、 良さをしってもらうことで利益を確保した 【適正な売価】の設定が行えます。確保した利益で建設業界・建築業界の社員の方は

技術力・専門性を示しやすくなり、給与アップなど

待遇改善が期待できます。

また、これまでは建設業界や建築業界で

負担だった工事作業員名簿の作成や、

建設業退職金共済(建退共)の手続きも

建設キャリアアップシステム・CCUSで効率化されます。

建設キャリアアップシステム・CCUSが

普及しづらい要因でもデメリットとしては、

システム利用でコストがかかる点です。

登録料は会社資本金に応じ、負担額は変わります。

また、これとは別にシステム管理者ID利用料金、現場利用料を支払う必要があります。

建設キャリアアップシステム・CCUSの費用は、初回登録時支払えば終わりではなく、

登録料は5年、管理者ID料は毎年かかります。

更に現場利用料は工事現場で作業員が

勤務する都度料金が生じます。

建設キャリアアップシステム・ccusを導入するときは、

社内の環境を整備し効率化が出来たり、

得意先が建設キャリアアップシステム・ccusを正しく評価し

売価に反映してくださるような会社が

得意先に多いようであれば

【 メリット > デメリット 】となりますので、CCUSは実行ですが、逆でれば単に負担が増える形になってしまいます。

キャリアアップシステム・ccus登録義務化前にすべき事

社員の技術力や専門性が分かりやすくなることは

人材が充実している建設会社はプラスに働きます。

なぜなら社員の技術力や専門性で、新規工事の受注や優秀な人材獲得などにつなげることができます。

一方で高い技術力や専門性を有する人材が

現在でも不足している建設会社は、

ますます優秀な人材や工事を獲得することが

難しくなる可能性があります。

建設キャリアアップシステム・ccusの普及率が向上し

加入しなければ工事できない状況になる前に

高い技術力・専門性を有する優秀な人材獲得に

動かなくてはいけません。

そのためには、自社の強みと弱みを把握した上で

利益を増やし、良い会社になる事が大切です。

建設業や建築業に強い匠税理士事務所

匠税理士事務所では、

建設キャリアアップシステム・ccusに対応し、

魅力的な会社作りのため利益をいかに確保するか

利益戦略コンサルティングを行います。

世界4大会計事務所出身で経営セミナー講師を 担当する40代税理士がコンサルティングを行います。これらを通じて、

【会社様に利益とお金を残すこと】を使命に事業に取り組んでおり、

結果建設業・建築業のお客様に支持頂いてます。

サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。

匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。

【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

建設キャリアアップシステム・CCUSの取得運用代行

匠税理士事務所は建設業専門の行政書士と連携し

建設キャリアアップシステム・ccus取得運用代行を行います。

制度の内容について聞いてみたい、

毎年の更新業務なども含め全て任せたい

このようなご要望にもしっかり対応します。

料金は社員数と資本金にもよりますが、

【 3万円~ 】にて承っております。

詳細は会社規模を伺って個別見積りとなります。

お気軽にお問い合わせください。

ccus登録義務化に備え建設業キャリアアップシステムにつき

話を聞いてみたいという方もお気軽にご相談下さい。

また建設業許可申請・更新代行をご要望の方は、

こちらをご確認ください。

個人の方向け経理や会計、確定申告や

法人化などサービスはこちらを確認下さい。

【 → 個人事業のお客様サービス 】

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

【 黒字経営サービス 】

◇その他お役立ち情報はこちらよりご確認下さい

建設業キャリアアップシステム・ccus登録義務化や

メリット・デメリットとはどんな制度なのか?

について御覧頂きありがとうございました。

匠税理士事務所ではccus登録義務化に備えた

建設業キャリアアップシステム申請代行に対応しております。

お気軽にご相談下さい。

対応エリア:世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で

建設業キャリアアップシステム対応の会計事務所です。

執筆者・文責:税理士 水野智史

土木や解体工事など一般建設業許可業種・資格登録要件とは (19/03/14)

建設業・建築業に強い匠税理士事務所サイトへご訪問ありがとうございます。

弊所では多くの建設業の会社様の経営支援に携わっております。

この建設業・建築業で非常重要なのは、

1 一般建設業許可の資格登録 2 安定した運転資金の確保この2点です。

建設業の最大の特徴は、1回当たりの取引金額が、大きいことです。

そのため、受注から納品までしっかり経営できれば、大きな利益を上げれるという特徴があります。

この特徴を最大限に活かすためにも、

【一般建設業許可の資格登録】と【運転資金確保】が必要になるのです。

一般建設業許可の資格登録のメリットと要件

一般建設業許可の資格登録する最大のメリットは、

1件請負金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の大規模案件受注が可能になることです。逆に一般建設業許可の資格登録がされていないと、次のような軽微工事しか請けられません。

・建築一式工事では、1件の請負額が1,500万円未満の工事、

・木造住宅(延床面積の1/2以上が居住用の建物)で延べ床150㎡未満

・建築一式工事以外の工事は、1件の請負額が500万円未満の案件

これらの軽微工事しか請けられなければ、

建設業・建築業の最大の強みである1回当たりの取引金額が大きいことに制限がかかってしまいます。そのため、匠税理士事務所では、建設業・建築業で事業経営をされるお客様に一般建設業許可の資格登録を提案致しております。

【 それでは一般建設業許可の資格登録の要件にはどのようなものがあるのでしょうか? 】

【 それでは一般建設業許可の資格登録の要件にはどのようなものがあるのでしょうか? 】

一般建設業許可の資格登録要件には、大きく以下の項目があります。

1・常勤役員等

2・専任技術者

3・営業所

4・誠実性

5・欠格要件

6・社会保険

7・財産的基礎

これらをすべて満たせれば、一般建設業許可の資格登録ができます。

一方で許可業者で1つでも要件を欠くことになれば一般建設業許可の資格登録は失効します。

上記のうち1~5まではこれまでの経歴、積み重ねとなりますが、

会社設立など起業創業で気をつけたいのは、 社会保険と財産的基礎となります。

社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険に入っていなければ、

一般建設業許可の資格登録は出来ないということになりますので、

資格取得をしたいタイミングを考えた社会保険の加入が重要になるということです。

一般建設業許可資格登録の財産的基礎要件

一般建設業許可の財産的基礎要件とは、簡単にまとめると以下の通りです。

【 財産的基礎要件 次のいずれかに該当すること 】

①自己資本額(純資産合計)が500万円以上

②500万円以上の資金調達能力があること

③直近5年東京都知事許可を受け継続営業した実績

一言でいうと大きな案件を行えるだけの体力・実績があるかということです。建設業は扱う金額も大きいので、途中で案件がストップしてしまうと、

社会へに与える影響も大きいため財産的基礎要件は厳格なものになっています。

一般建設業許可の資格登録業種の区分

このように様々な要件をクリアすることで、

一般建設業許可を以下の区分に応じて資格登録することになります。

一般建設業許可の資格登録は、2種類の一式工事27種類の専門工事の計29業種に分かれます。

建設業許可の区分別29業種

土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事

匠税理士事務所では、一般建設業許可の資格登録など専門の行政書士と連携し、

一般建設業許可資格取得の新規申請を代行します。

詳細はこちらからご確認下さい。↓

特定建設業許可の資格登録をご検討されている方はこちらをご確認ください。

一般建設業許可の後は資金確保が大切

それでは、残りの課題の資金の確保に移ります。

大きな工事を請けることが出来る資格登録ができても、実際に仕事を受注して、無事工事納品し、入金完了という取引を実行しないと、

会社の成長はありえません。

建設業界や建築業界は、一回当たりの工事金額が大きくなり、完成時に大きな売上が上がる一方で、完成まで材料費や外注費といった経費が多額になる

【ハイリスク・ハイリターン】な面があります。

そのため、工期延期などによる入金時期の遅れなどにも対応できる安定した資金を有しているかが、

とても重要になるのです。

安定した資金を常に有している会社は、複数の工事も同時並行で対応することが出来ますし、

外注先活用など豊富な選択肢がとれます。

逆に資金が不足すると、入金遅れの連鎖倒産や、

工事の受注能力に制限がかかり、一件の工事が終わり入金があってから、

次の案件にかかるというスピード感にかける展開になってしまいます。

このように建設業界や建築業界では、

【一般建設業許可の資格取得】と【資金確保】が事業成功のポイントになるのです。匠税理士事務所には、建設業に強い世界4大会計事務所出身の税理士が所属しており、

世田谷区や目黒区、品川区のエリアでトップクラスの融資成功率がございます。

日本政策金融公庫や各種金融機関も連携して事業計画書の作成支援や、

融資面談の立ち合いなど普通の会計事務所では行わない内容もしっかりサポートします。

◇その他のお役立ち情報は、こちらよりご確認下さい

建設業界や建築業界向け黒字戦略とキャッシュ経営

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

【 黒字経営サービス 】

◇一般建設業許可や特定建設業許可の資格登録の申請に対応の匠税理士事務所

一般建設業許可資格や特定建設業許可の資格取得の申請や更新手続き代行以外にも対応しております。お気軽にご相談下さい。

最後までご覧頂きありがとうございました。

執筆者・文責:税理士 水野智史

補助金申請代行の中小企業診断士・行政書士との提携募集 (19/03/14)

匠税理士事務所では、お客様の補助金申請代行に対応していただける

中小企業診断士の先生・行政書士の先生との提携を募集しております。

事業再構築補助金やIT補助金など各種制度に基づく補助金が発表されるたびに、

タイムリーに情報をキャッチアップし、お客様にご提案していただき、

補助金の申請代行までサポートしていただけるような中小企業診断士の先生・行政書士の先生だとありがたいです。

私たちが、業務提携先や事業提携先に求めることは、

それぞれの分野の専門家が、その専門性を発揮することを通じて、

「 お客様の利益の最大化に貢献できること 」 です。この理念に共感して頂ける方は、匠税理士事務所の税理士水野宛に

メールの場合には、WEBサイトのお問い合わせフォームよりメールを送信願います。

世田谷区目黒区、品川区を中心とする匠税理士事務所について

弊所は世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に起業・創業支援に力を入れている会計事務所です。

そのため、30代から40代の経営者の方が多く、業績が伸びている会社様が多いのが特徴で、

機材や大型車両の購入、新店舗や新規ビジネスモデルの構築といったニーズの設備投資の際に、

補助金のご相談を頂くことが多くございます。

このようなご要望にも適格にお応えできる事務所づくりを行いたいと考えております。

現在の社会保険労務士の先生や司法書士の先生とは、10年以上の付き合いとなり、

今回の補助金申請専門の中小企業診断士の先生・行政書士の先生ともこのような関係を築ければと考えております。

もちろん、補助金の申請代行に必要な決算書や税務申告書などの書類などにつきましては、

お客様よりご了承を頂けましたら、連携して全面的にご協力致します。

匠税理士事務所との業務提携をご検討頂ける方は、一度ご連絡を頂けましたら幸いでございます。

弊所の所属税理士やスタッフ、提携先など事務所の概要につきましては、

こちらからご確認をお願いします。

目黒区自由が丘の40代若手税理士や会計事務所は匠税理士事務所

最後までお目通し頂きありがとうございました。

匠税理士事務所のサービスラインや料金など全体事項につきましては、

こちらよりご確認下さい。

世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所

工務店や建設会社・建築会社の会計事務所は匠税理士事務所 (19/03/14)

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

弊所は工務店や建設会社・建築会社に強い事務所で、

世界4大会計事務所出身の税理士を軸に儲けをお金として残し、会社の財務を強くする

【 経営コンサルティンング 】に力を入れています。工務店や建設会社・建築会社の経営のポイントは

1 【お金がたまる】入金 と 出金の仕組み作り 2 【豊富な資金】を【低金利】で調達する事です。これは、他業と比較し多く資金が必要なためです。

一件当たりの受注金額が、数百万から数千万という

売上に対して、原価も約7割から8割生じて、

工事期間も比較的長くなるため、サービス業などに比べて一時的に立て替えるお金の金額と期間が長く

資金を多く必要とするという性格に起因します。

例えば、入金と支払いのサイクルで考えると、

①・・入金は概ね1~2か月後(1.5か月)

②・・工期は概ね1ヶ月~2か月(1.5か月)

③・・支払いは1ヶ月後という標準的な会社なら、

1.5か月 + 1.5か月 - 1ヶ月 = 2か月分不足です。仮に会社を維持する人件費・家賃で月500万なら

500万×2か月=1,000万資金が必要となります。

これを入金1か月後、支払2か月後にできれば、

1か月 + 1.5か月 - 2ヶ月 = 0.5か月分不足となり500万×0.5か月=250万の対応でよいわけす。

事業拡大で維持費が500万から1,000万になれば

この問題は更に大変になってしまいます。

もちろん相手先との交渉が必要になりますが、

何もしなければ貯まりやすい会社になりません。

【 入りは早く、出は遅く 】この原則を抑えた

地道な努力と交渉、取引先探しが第一に必要です。

このお金がたまりやすい仕組みが出来れば、

次は【豊富な資金】を【低金利】で調達します。

【お金がたまる仕組み=頑丈な容器】を作って 【お金という大量の水】を流し込むわけです。これは、より多くの資金を保有している会社は、

同時に大型の案件をこなすことが可能となり、

より稼ぐことができることを意味します。

逆に資金量が少ないと受注数に制限が生じ、

完成による利益 ≒ 完成までの会社維持費となり中々お金と利益がたまりにくいことも意味します。

これは、雪だるまを作るときに、

最初からある程度大きい雪玉の方が、

加速度的に大きくなるイメージと近いものがあり

【所有資金と会社の成長速度】は比例するのです。

工務店や建設会社・建築会社は融資が重要

借入が嫌いだという社長様もいらっしゃいます。

無借金は素晴らしいことだと思いますが、

【 A 預金1,000万の 無借金会社 】

【 B 預金1億円・借入金1億円の会社 】

はどちらが成長するでしょうか?

答えは、Bの預金1億円・借入金1億円の会社です。

なぜなら預金1,000万の無借金会社は、

預金1,000万の範囲でしか、

外注先・材料仕入れができないため、

規模の大きな工事を請けられないからです。

借入が嫌なら、預金口座にそのまま置いておき

大型案件が来たら動かし、入金後は利益分増える。

そして雪だるまのように預金残高は増えていく。利息は、金利1%~2%程なので、

利益率がこれを超えればプラスの取引となります。

現在、借入が嫌で無借金であるが、

中々利益が出ないという会社の場合は

資金調達でお金の力を利用すべきだといえます。

社長の力のみではなく、お金を活用=人や外注先、設備投資・工事機械の活用となるわけです。

資金調達をしても、高級車など私用で使わず、

資金調達をしても、高級車など私用で使わず、事業へ適切に投下するという考えがあれば、

融資・借入は怖くなく、お金の力を利用して会社を成長させることが出来るのです。

それでは、資金調達で一番のポイントは

何でしょうか?

融資による資金調達の成功で大切なこと

金融機関や日本政策金融公庫に融資を申し込むと、

1 融資希望額の【満額】の資金調達成功

2 融資希望額の【一部のみ】の資金調達

3 融資してもらえない

融資結果は、この3パターンのどれかになります。結果が早く分かれば、事業規模のを拡大・縮小や、

他の金融機関で資金調達の検討が行えます。

逆にこの融資の結果が遅れると、

仕事を受けたが、資金繰りがまわらない

大型案件が来たが請けられない

といったことが起きてしまいます。

上記のように工務店や建設会社・建築会社融資は、

申し込みのタイミングが最重要なのです。1 【現在、黒字。晴れている。】

2 【現在、黒字だが、曇るかもしれない】

3 【回復の傾向にある。曇りのち、晴れ】

この3パターンであれば、

資金調達はかなりの確率で成功できます。逆に、

1 現在赤字

2 以前は黒字だったが、最近は赤字続き

このパターンを金融機関は嫌がります。匠税理士事務所では、決算書や試算表を確認し、

適時タイミングよく、適切な融資をご提案し、資金を獲得できるようコンサルティング致します。

資金計画表や利益戦略など経営セミナーで講師を務め、

融資成功率は9割を超える実績を有しており、これまで工務店や建設会社・建築会社の方に

多くのご支持を頂ております。

匠税理士事務所のサービス・料金はこちらから

【 → 起業と黒字戦略の匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家はこちらをご確認下さい。

【 → 匠税理士事務所の概要】

工務店や建設・建築会社の節税対策と税務調査

お金の調達に成功するとスタッフや外注先を活用して

仕事を完了させ利益を増やするようになります。

安定した資金調達に成功すれば、

より多くの人間・材料を動かせますので、

利益が出るようになります。

利益に対し約3割が税金として課税されますが、

利益は出来る限り社内にためておき、

不景気や臨時的な事故などに備えるという考えから節税対策は非常に重要です。そしてこのように節税対策をして、

決算税務申告を行います。

申告内容に疑問があると税務調査が行われます。

合法的に節税対策をすることは問題ないですし、 税務調査で何も心配する必要がない事になります。 このように利益を出して、効果的な節税対策を行い社内の蓄えである内部留保を増やして、

このように利益を出して、効果的な節税対策を行い社内の蓄えである内部留保を増やして、

【 会社を強くすること 】が、工務店や建設会社

建築会社の発展には非常に重要なのです。

工務店や建設会社・建築会社など建設業に向け、

世界4大会計事務所出身の税理士が、節税対策や経営コンサルティングを行います。

工務店や建設会社・建築会社など建設業を担当する税理士の詳細につきましては、

こちらからご確認をお願いします。

年商2,000万~10億まで広く対応可能です。

法人のお客様向けサービス一覧

【→ 法人のお客様向けサービス一覧】

起業のお客様向けサービス一覧

【→ 起業されるお客様向けサービス一覧】

個人の方向けサービス一覧

【→ 個人の方向けサービス一覧】

【 弊所独自の経営コンサルティングサービス 】

建設業許可申請の代行をご要望の方は、

こちらをご確認ください。

以下で起業や経営お役立ち情報を記載してます。

株式会社や合同会社など会社設立サービス詳細はこちらからご確認下さい。

日本政策金融公庫や金融機関の創業融資の詳細はこちらからご確認をお願いします。

弊所では、関与先の9割以上が黒字経営という実績を有しております。

匠税理士事務所で執筆致しました経営に関する記事につきましては、

こちらからご確認をお願い致します。

利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説はこちらからご確認下さい。

【 利益が残る、利益が増える会社づくりのポイント解説 】 【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説 【 建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 【 一般競争入札と指名競争入札とは何かをわかりやすく解説東京都23区を中心とする匠税理士事務所について

建設業や建築業で起業・創業・独立をお考えの方で

株式会社や合同会社などの会社設立をお考えの方はこちらからご確認をお願い致します。【関連記事 →建設業や建築業の会社設立・創業融資なら匠税理士事務所 】

【関連記事 →工務店やリフォーム・内装の会社設立・創業融資・起業は匠税理士 】

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所です。

建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。

建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化こちらから

今回は工務店や建設会社・建築会社の経営ポイント

についてまとめてみました。

こちらは、既に顧問税理士さんがおり、

税理士変更をお考えの工務店や建設会社・建築会社

のお客様に向けたページとなります。

◇これから起業される方はこちらからご確認下さい

工務店や建設会社・建築会社に強い税理士は、世田谷区や目黒区、品川区、大田区、渋谷区など東京都や川崎市・横浜市など神奈川県全域に対応しております。

執筆者・文責:税理士 水野智史

電気工事、通信、管、機械器具設置工事など設備に強い匠税理士 (19/03/14)

ホームページをご確認頂きありがとうございます。

弊所は建設業や建築業に強い会計事務所です。

今回は建設業許可に定める工事業種全29業種のうち

電気工事・電気通信工事・管工事・機械器具設置工事、

建物内インフラ工事である設備工事の経営ポイントを

下記にてまとめました。

電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事の経営ポイント

設備工事業は、工事を行うための材料仕入と 人件費の原価のため資金が多く必要になります。

そのため、当分野で会社設立し起業創業する方に、

日本政策金融公庫の創業融資を提案しています。

また、すでに会社を経営されているお客様には、

資金繰り表の作成や大型案件受注時には、

経営安定化の観点から融資を提案しています。

◇電気工事は、なぜ資金に経営ポイントがあるのか

例えば、納品から2か月後に入金がされ、

工期は一か月、材料費など原価は1か月後払いでは

工事期間1か月間の運転資金、工事完了後の材料と

外注費の原価支払いをしてから2か月して入金。

無事に工事代金が入金されたとしても、

立替のお金がかなり必要になるというわけです。

この他にも資材を運ぶ車両など初期の設備投資が

多くかかるという特徴もあり、

また技術力が問われますので社員の方の採用と、

育成といった人的投資も必要になります。

このような投資をしっかりと行えれば、

比較的粗利率が高い事業ですので、

中長期で利益が出やすいのも特徴です。 経営ポイント① 事業骨格をお金がたまる体質に変えること

② しっかりと利益を出すこと

③ ①と②を実施後、融資を積極的に検討する

④ 技術力や設備にしっかりと投資すること

電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事など設備工事はお金の力を活かすことが重要

設備工事業の商流を大きく区分しますと、

1 お客様のご要望を伺い、工事全体像をイメージ

2 材料の仕入れ

3 工事を行い設備を設置する

という流れとなります。

1の全体像のイメージと全体の統括・管理は

自社で行い、2と3は仕入先・外注先と連携という

スタイルでの経営が多くなります。

結果として、お金が多ければ多いほど販売面では、

営業にお金をかけられ、生産で材料を多く仕入、

多くの外注先を活用して多く工事を行えますので、

比較的利益が出やすくなる好循環が生まれます。

逆に資金力がないと工事を上記のような流れで

行えなくなるという悪循環になり、

人件費や家賃といった固定費を粗利でまかなえず、 赤字経営にもつながってしまいます。

ここでポイントになるのは、融資でお金を

調達できればOKではない事です。

電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事など

設備工事はお金を必要としますので、

1 入金は早く

2 支払は遅く

3 工事期間は出来る限り短く という

【お金がたまるサイクル=お金がたまる仕組み】を

作っておくことが一番重要です。

お金がたまる仕組みを作った上で、 外部から資金調達をするのがポイントです。

この仕組みがないと、穴が開いたバケツに

水を入れるようにお金が流出してしまいます。

上記のお金がたまる仕組みは、

理論的には簡単に感じますが、

商売は相手がありますので、

地道な交渉と良い関係を築ける業者の方を

探すという積み上げが必要となります。

お金がたまる仕組みを作って資金を調達し、

お金の力を活用し、着実に工事をこなして利益を

出す型が設備工事経営のポイントだと考えます。

後はこの稼いだ利益を人材の獲得と育成、

これをサポートする人材に投資するということで

事業の成長速度が加速度的に増します。設備工事など建設業に強い税理士が所属する会計事務所

匠税理士事務所には、設備工事など建設業の

経営コンサルティングに強い税理士が所属しております。

【 儲かって利益が残り、お金が増える会社作り 】のお手伝い想いの基、会計・財務データを

活用した経営コンサルティングを行います。

世界4大事務所では大手ゼネコンも担当し、

経営セミナーで講師も担当しております。

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら

【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

設備工事など建設業のお客様向けのサービス

◇建設業の許可申請

◇日本政策金融公庫と提携した融資など資金調達サービス

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

・建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所です。

執筆者・文責:税理士 水野智史

#電気工事税理士 #設備工事税理士

建設業界・建築業界で利益を出すには工事と人材選択が重要 (19/03/14)

匠税理士事務所では、建設業の会社様の経営支援に力を入れています。

2008年のリーマンショックの不況時から現在までの流れを見ると、大きな変化が起きています。

それは、発注先が下請け会社を選ぶという流れから

【下請会社】が、工事内容で元請を選ぶ流れです。この兆候の原因はシンプルです。

【職人が、工事量に対し不足しているからです。】

2024年から建設業界・建築業界でも残業時間規制がかかるなど人手不足の問題はより深刻化することが予想されます。

それでは、どのように経営するか?

答えはシンプルで、技術力が高い社員を、より良い条件の工事にあてて利益を上げる。

この結論に至るのではないでしょうか?

逆に案件を選ばなければ、利益確保ができない。

利益確保できなければ、社員さんの給与・賞与など待遇改善や採用教育活動が出来ず、

人材退職で戦力が低下し、受注がままならない事態につながります。

この理由のため、受注する工事案件を選ぶと事は、とても重要なのです。建設業界・建築業界で工事を選ぶには自社を選んでもらえるかが大切

それでは、より良い条件工事を選ぶにはどうすればよいのでしょうか?

それは、【 多くの発注先から声がかかる会社になる。】

それでは、どんな特徴で選んでもらうようになるかということですが、大きく2つに分かれます。

1 低価格で選んでもらう → 【 工事量で勝負 】 2 経験値や施工管理など技術力→ 【 質で勝負 】どちらも立派な戦略ですので一概にどちらが良いとはいえませんが、

1を選んだ場合は低価格なため、社員さんの給与や家賃など会社を維持するため最低限かかる維持費である固定費を確保するために、ある程度の工事量をこなさなければ必要粗利確保ができません。

ある程度の工事数を完了させるには、大量の人手が必要になります。

一方で2を選んだ場合は、発注先は経験や技術など品質を求めてますので、

値段勝負よりは、これまでの実績や社員さんの保有資格・特許技術などで勝負になります。

一取引当たりの金額が大きければ、数をこなす必要はないので、

比較的会社を維持していくために最低限かかる維持費である固定費分の粗利確保が可能になります。

もちろん、工事数は少なくて良いので、人手はあまり要しません。

【 粗利>固定費なら黒字 】で、逆なら赤字。事業経営は至ってシンプルです。

それでは、人手不足が深刻な現状でどちらの戦略が有利かというと、

2の品質で選んでもらうことが重要になわけです。

それでは、人手不足が深刻な現状でどちらの戦略が有利かというと、

2の品質で選んでもらうことが重要になわけです。

しっかりとした売価で、利益が確保が出来れば、

採用活動・育成・社員の待遇改善が出来るため、優秀な人材が集まりやすくなります。

そして応募して下さる人が増えれば、その中から優秀な人材を選ぶ。

選ぶことが、【利益の源泉】というわけです。逆に低価格で利益確保が出来なければ、優秀な人材は辞めてしまい、

採用活動もできないため補充がきかず、工事できないというマイナスサイクルに陥ります。

【 良い仕事の獲得→利益確保→人材強化・育成 】プラスのサイクルが非常に重要なのです。

建設業の販売営業とは?受注増加には何をすればよいのか?

販売営業、具体的に何をしたら良いか・・

方法は色々とあると思いますが、

【自社の良さを知ってもらう】これが営業です。知ってもらうための努力は、予算と投下時間を決めて全てやる。

例えば下記のような方法が考えられます。

・自社のこれまでの実績など掲載したHPを作る

・SNS等で現場の様子や会社の雰囲気を発信する

・取引のある会社様に新商品の案内をする

これらは当然のことように感じますが、実施すれば色々な会社の方に知ってもらえます。

そして、知ってもらえれば、自社を選んでもらえる可能性は上がります。

バッターボックスに立たなければ、打てません。それでは、知ってもらっても、選んでもらえない・声がかからなければ、どのようにすれば良いでしょうか?

【答えは、選んでもらえるよう、声がかかるように改善する事だと思います。】

・実績がなくて選んでもらえない。

・高度な技術者・資格の保有者がいない。

・有名な得意先がなかったり、販売網を持っていない。

この問題なら、最初は実績のために価格勝負し、実績ができて声がかかるようになれば、価格はもとに戻して(上げていき)、利益を確保できるよう直していくことも選択肢です。

・実績ができたら、大手有名先から声がかかるような特殊技術・工法に磨きをかける

・資格取得を自ら行う又は技術取得のための研修に投資する

このように選んでもらえるように、質で勝負できるような会社になるように経営者が強い信念をもって経営を行うことが重要です。

販売実績が豊富な会社で、一流の有名企業と取引をしていて、

高度な技術者・資格保有状況が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録されている。

販売実績が豊富な会社で、一流の有名企業と取引をしていて、

高度な技術者・資格保有状況が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録されている。

色んな会社からオファーがかかる気がしませんか?

このような会社づくりをじっくりと進めていく、そして、随時知ってもらうことに力を入れる。

【知ってもらい、選んでもらい、その中で選ぶ】これが建設業の販売営業で大事だと考えます。

建設業界・建築業界が専門の匠税理士事務所

匠税理士事務所は、お客様の黒字化に豊富な経験とノウハウがある会計事務所です。多く経営セミナーを担当する世界4大会計事務所出身の税理士が、黒字化の経営コンサルティングを行います。

建設業界・建築業界の粗利率は平均20%ですが弊所ではお客様と一緒になって毎月改善に取り組み平均で粗利率30%~40%となっております。

各種経営支援サービスラインにつきましては、こちらよりご確認下さい。

→ 世田谷区・目黒区・品川区の税理士は黒字戦略の匠税理士事務所

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

◇相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報

建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。

建設業界や建築業界向け黒字戦略とキャッシュ経営

【 黒字経営の情報館 】

【 黒字経営サービス 】

◇事務所の概要

税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域と神奈川県

特定建設業許可の資格取得まで建設建築業界で成功するには (19/03/14)

建設業に強い匠税理士事務所のHPへご訪問ありがとうございます。

建設業界や建築業界は、大きく3つのステージ に分かれます。

1 社長一人の規模・・・・・・・・・・年商3,000万円

2 社長・社員数名の規模・・・・・年商3,000~3億円

3 社長・社員10名以上の規模・年商3億円~

どのステージが良いということはなく、生き方や、経営観によりますが、

建設業界や建築業界で会社を大きくしていきたいという場合には、

【 現状より少し大きいサイズの容器を用意する 】 これが重要です。そして、この容器が一杯になったら、もう少し大きい容器に変える。

これがポイントです。

そして建設業での容器が、建設業許可になり、この資格が重要で、一般許可をお持ちの会社は、すぐに特定許可の資格取得の準備をおススメします。

例えば一般建設業許可があれば、

1件の請負工事が500万円以上 (建築一式工事では1,500万円)の工事を受けることが出来ます。

一件500万円程の中型工事を数回受注できれば、上記のステージ2の年商3,000万までは到達しやすくなります。

一般建設業許可を取得するための財産要件は下記のようになります。

【 次のいずれかに該当すること 】

①自己資本額(純資産合計)が500万円以上

②500万円以上の資金調達能力があること

③直近5年東京都知事許可を受け継続営業した実績

(今回は財産面の要件のみ記載します。)

一般建設業許可取得し事業を伸ばし、

年商が3億円に到達、事業的に成功してくると、特定建設業許可が視野に入ってきます。【 特定建設業許可 】を取得すると発注者から直接請け負う元請の立場で、

4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の金額を下請会社に外注する

【大規模工事】が請けられるようになります。

例えば、発注者から1億円で受注した工事を協力会社など外注先に6,000万で工事を進める場合です。

このような大規模工事受注には、特定建設業許可の資格取得を行う必要が出てきます。

特定建設業許可の資格取得

それでは特定建設業許可の資格取得は、どんな要件があるのでしょうか。

特定資格の財産面の要件のみを記載してみますが、かなり厳しい要件となります。

【 次のすべてに該当すること 】

【 次のすべてに該当すること 】

①欠損額が資本金額の20%以下であること

②流動比率が75%以上

③資本金額が2,000万円以上

【 ④自己資本額(純資産計)が4,000万円以上 】

建設業や建築業の多くの会社様の税務顧問をさせて頂いておりますが、

特定建設業許可の資格取得成功は高難易度です。

一番の壁は、自己資本(資本金 + これまでの利益の累積が4,000万)という要件です。これは、仮に資本金が5,000万円で会社を設立してもその後、赤字が続き2,000万累積赤字があれば

5,000万円‐2,000万=3,000万が自己資本となり、アウトというわけです。

そのため、特定建設業許可の資格には、単に預金残高が多いだけでは難しく、

会社がしっかりと黒字経営できているなど財務体質の健全性が高いレベルで求めらます。一方で1件1億の取引をどんどん受注成功し、無事納品なら、成長速度は加速度的に早くなります。

そのため、年商3億円の会社が、特定建設業許可の資格取得をして、2~3年程で10億近い規模になったということは普通に起こりえます。

匠税理士事務所では、特定建設業許可資格取得のためのサポートをを行っております。

特定資格の新規取得や更新手続きの詳細はこちらからご確認下さい。↓

一般建設業許可の資格登録をご検討されている方はこちらをご確認ください。

特定建設業許可の資格取得と資金調達が成功に必要

特定建設業許可の資格取得とあわせて成功に重要なのは、資金調達です。

一般建設業許可と特定建設業許可のいずれにも、厳しい財産要件がありますが、

これは建設業界や建築業界は、工事の受注から納品、入金まで材料費や外注費の立替といった多くの資金が必要になるという特徴が一つの理由です。

そのため、特定建設業許可の資格取得が出来れば、工事受注額が大きくなるにつれて

立替材料・外注費金額が増加する展開になります。

こうした立替資金の増加に対応するためにも、

先を見越した資金調達の成功が重要になるのです。

また、資金を大量に調達するということは、

金利にもより慎重に取り組まないというけないということも意味します。例えば1,000万円の借入を年2%で行った場合には、利息は20万ですが、

1億円を年2%で借入した場合、利息は200万となり、金利が少し変わるだけで車が買えてしまうということも起こりえます。

したがって、特定建設業許可の資格取得によって、大きな容器が確保できた後は、

その容器に安定した豊富な資金という水を、低い金利で注入する必要が出てきます。

これが出来れば、大型工事もふまえた受注のための営業に注力し、

豊富な資金を活用し外注先・社員さんと協力し案件に集中して取り組むというサイクルとなります。

特定資格取得など建設業に強い匠税理士事務所の経営支援

匠税理士事務所では、建設業専門の行政書士と連携して一般から特定建設業許可の資格取得から各種金融機関と連携した資金調達成功までサポート致します。

各種経営セミナーで講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が、

黒字化のための道筋から資金調達など財務改善のためのコンサルティングを行っております。

弊所では各業界トップレベルの専門家がチームで対応します。

経営支援は、こちらよりご確認下さい。

◇サービスページ

◇法人のお客様

◇個人のお客様

◇特定資格取得など起業相談会

建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向け特定資格取得など起業相談会を開催中

◇お役立ち情報

特定建設業許可の資格登録以外の建設業・建築業の経営ノウハウを掲載中

特定資格取得代行以外の黒字戦略とキャッシュ経営支援も充実

【 黒字経営の情報館 】

【 黒字経営サービス 】

◇特定建設業許可の資格取得に対応の匠税理士事務所

特定許可の資格取得につき最後までご覧頂きありがとうございました。

建設業・建築業で会社の利益を最大化する売価経営戦略とは (19/03/14)

建設業や建築業の経営支援に強い匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

【建設業・建築業で利益を最大化する経営戦略】につき記載します。

利益の最大化への道筋は、非常にシンプルです。

この粗利益から会社を維持するための 3 の固定費を差し引いた営業利益(本業の利益)が、

金融機関ではもっとも重視してみられます。

営業利益がしっかりと確保できている建設・建築会社は、本業でしっかりと稼げている会社であり、評価・格付けは高く、資金調達がしやすかったり、大手の与信調査で高評価を受け、受注しやすくなります。

もちろん、入札などの経営事項審査(経審)でも、プラスに働きます。

利益が出ている会社には、お金と人が集まってくるので、工事も集まってきます。

逆に利益がない会社からは、離れていきます・・・

今は、建設業・建築業は人手不足の時代ですので、職人さんはより良い条件の会社に移りやすい状況にあります。

営業利益の最大化は、会社の経営で取り組まなければいけない命題です。

今回は、営業利益の最大化に最も重要な要素である請負金額・受注額など売価最大化を掘り下げます。

建設業・建築業の売上(請負金額・受注額)の最大化は見積り・積算が重要

建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%ですが、

弊所建設業の関与先様の粗利率は平均30%~40%になっております。

お話をしていて感じることは、積算にとても注力されているということです。

積算とは、工事にかかる材料や外注費などの原価総額を積み上げていき、これに確保したい利益をのせ見積りを作るのです。

経験値が高い方であればあるほど、この見積り作成時に決めた利益を最終納品段階でも確保します。

逆に粗利率が低い場合は、この積算の時点で問題が生じているケースが多くあります。

この見積り作業は、黒字経営の軸になるといっても過言ではありません。

なぜなら、見積りを出して金額につき発注者・受注者の双方が合意し建設・建築工事の請負契約書を締結します。

上記は建設・建築で普通の商流ですが、2つの大きな意味が出てきます。

【1 期限までに納品しなければならない義務。】

【2 納品後に請負金額・受注額がもらえる権利】

見積り時点で失敗し、受注時点で利益がでないような工事の場合どうでしょうか?

建設・建築工事を期限までに完成納品しなければならない義務は、契約で生じていますから、期限までに納品しなければなりません。

契約違反すると違約金という展開もありえます。逆に低い見積りで契約した発注者はどうでしょう。

依頼した時点で、利益は確定となります。

このように見積り時点で、黒字工事か赤字工事かは、概ね決まってしまうのです。それでは、建設・建築業界では得意先とどのような関係が理想でしょうか。